![]()

ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の所在について > 津軽森林管理署 > わぃはぁ通信 > 当署管内の種苗事業体によるコンテナ苗育苗試験の実施について

津軽森林管理署では、昨年度よりコンテナ苗の普及促進を図るべく、津軽流域林業活性化センター、青森県と共に現地検討会等を開催し、青森県におけるコンテナ苗の普及促進に向けた取組を実施しているところですが、本年6月17日に岩手県のコンテナ苗生産事業体を見学した種澤種苗園の種澤様から、「来年度から本格的なコンテナ苗の生産を行う予定ですが、その前に、灌水作業や冬越しについて試してみたい」とのことで、育苗試験を行うことになりました。

この育苗試験のためのスギの幼苗をコンテナに移植する作業を、7月16日に中南地域県民局、弘前地方森林組合、津軽森林管理署からも参加し実施しましたので、その様子をお知らせします。

平成26年度に播種したスギの幼苗を、育苗用のコンテナに移植し、灌水作業や施肥、薬剤散布などを行いながら、苗の生育状況を調査します。

また、普通苗とコンテナ苗の育苗作業の作業性の違いについても実感するとともに、多雪地帯での冬越し方法について実験していくことにします。

使用苗:平成26年度に播種した1年生の幼苗

使用コンテナ:スリット式の150ccコンテナ 40穴 100枚

試験本数: 4,000 本

|

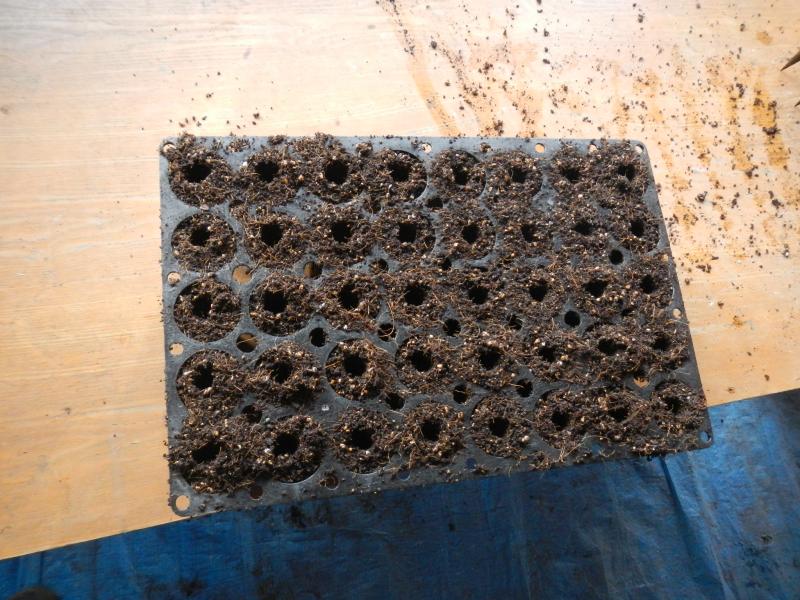

今回の実験で使用したスリット式コンテナです。 このコンテナは、岩手県に見学に行った際に見せていただいたもので、生産者の意見や感想を聞き、種澤さんが選んだもので、培土を詰める作業が簡単で済む、水はけがいいので根腐れしにくい、根鉢が完成すると簡単に抜き取れるなどが選んだ理由とのことです。 来年度からの本格的な生産に向けてこのスリット式コンテナの使用を視野にいれているようです。 |

|

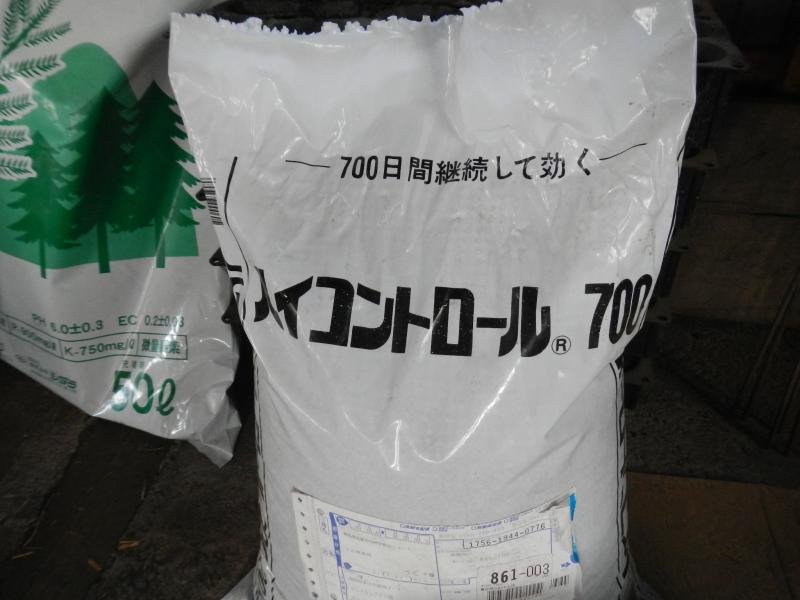

コンテナに詰める培土です。 岩手県の事業体では、ベースとなるココピートに肥料やミネラルなどを独自に配合に使用していましたが、今回は初めてということで、市販されているコンテナ苗専用の培土を使用することにしました。 |

|

コンテナ苗専用の培土には肥料も配合されているようですが、岩手県の事業体からロング肥料を少し配合したほうが良いとの進言もあり、今回ハイコントロール700というロング肥料を培土1リットルあたり3グラムから5グラム配合することにしました。 |

|

コンテナに培土を詰めた後に移植する穴を空ける道具です、写真の上方が150cc用で1回で10穴、下方は300cc用で1回に8穴を空けることができます。 種澤さんが移植作業に合わせて制作していました、種澤さんのオリジナルです。 使用方法は後ほどお知らせします。 |

|

これは、移植穴に苗を植える際に使用する道具で、種澤さんが100円ショップで見つけた、食事の際に使用するナイフの先端を円形に加工したもので、これも種澤さんのオリジナルです。 |

|

移植作業の前にコンテナに充填する培土を作ります。 市販の培土に肥料や水を加え混ぜるのですが、種澤さんはトラクターによる肥料の配合、散布用に写真のようなアタッチメントを保有しておりましたので、今回使用することにしました。 |

|

培土作りです。 市販のコンテナ苗専用培土にロング肥料を1リットルあたり3グラムから5グラムと適度に水を加え機械で撹拌します。 肥料が偏っては後に障害が発生することもあるので、まんべんなく丁寧に撹拌します。 |

|

よく撹拌した培土をコンテナに充填します。 コンテナに培土を詰め、コンテナごと持ち上げて落とし培土を詰めていきます。 この作業を慎重に、かなり培土を詰め込むことが重要だということが、後でわかりました。 |

|

コンテナに培土を充填したら、次に移植穴を空ける作業です。 種澤さんオリジナルの穴開け器を培土を充填したコンテナに刺し移植穴を空けます。 写真は150ccのコンテナに移植穴を空ける作業で、1回刺すことで10穴でき、コンテナ1枚に4回刺すことになります。 |

|

穴空け作業後のコンテナです。 |

|

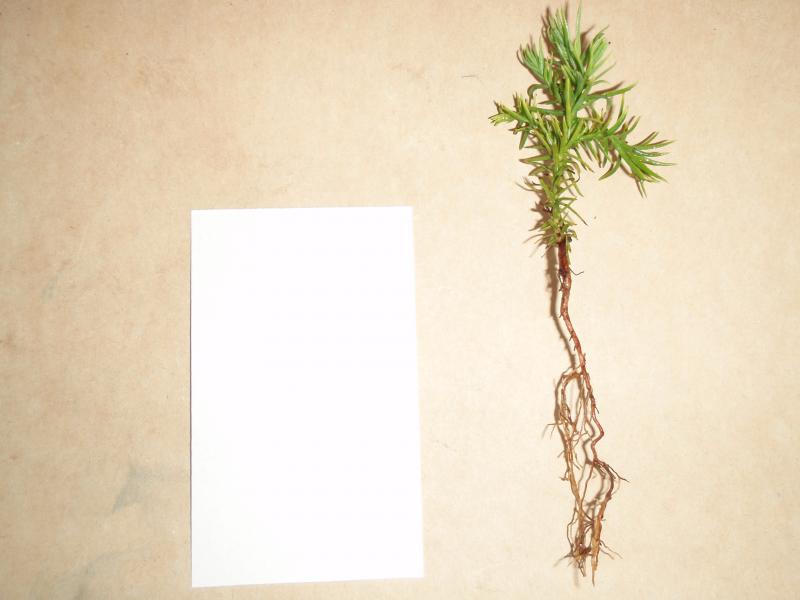

今回移植するスギの1年生の幼苗です。 今年に春に苗畑に植付ける際に小苗として選苗したもので、植付けする際にも行う根切りをしたものです。 隣にあるのが名刺ですので、おおよその大きさがわかりると思います。 |

|

移植作業に移ります。 種澤さんオリジナルの移植へらです。 この道具を使い、苗の根が真っ直ぐになるように移植穴に押し込み、苗を押さえながら周囲の培土を押し固めていきます。 この道具が非常に使いやすかった。 |

|

作業は写真のように座ってできるので、体にも優しい作業です。 この方は種澤種苗園で働いている方ですが、慣れると1枚あたい3分以内で移植しておりました。 |

|

当署の職員も移植作業の指導を受けながら、体験しています。 |

|

この作業は、進めて行くうちにどんどん楽しくなってきます。 種澤さんも、苗畑に移植するよりも効率的で作業性もよく、楽しい作業だと言っておりました。 このような作業であれば、未経験者でもすぐに慣れる作業だと思いますので、労働力の確保という点からも有利だと思います。 |

|

移植作業では、中南地域県民局、弘前地方森林組合の皆さんも交代しながら全員で体験し、前日に種澤さんが50枚ほど練習していたコンテナと合わせて、あっという間に作業が完了しました。

|

移植作業後天候を見ながら、コンテナ苗を路地に並べ、灌水作業を行いながら、3週間ほど経過したところ半数以上が枯死する結果となりました、原因は猛暑によりコンテナが高温になり、培土に配合したロング肥料が溶け出したため、肥料による濃度障害が発生したこと、コンテナをマルチシートの上に置いたため、水はけが悪く、蒸れた可能性も考えられました。

8月3日に枯損した苗の植え替えを行い、猛暑対策のための寒冷紗をかけ、蒸れ対策のために防草シート(通気性あり)の上に設置したところ順調に生長しました。

|

平成27年10月時点のコンテナ苗です。 生育期間が約2ヶ月と短いこともあり、苗にばらつきはあるものの順調に生長しています。 |

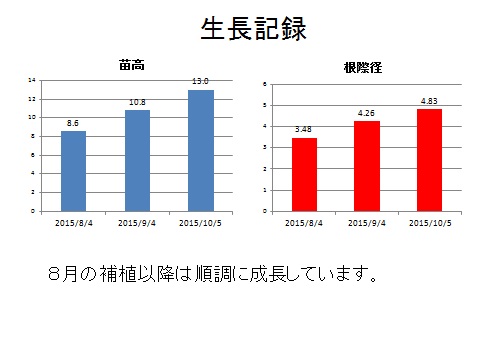

8月3日に補植を終了後、当署では1ヶ月ごとに苗高と根際径を調査し生長を記録することにしました。

調査本数は少ないですが、スギ4本とカラマツ1本の5本を調査しました。

今回お知らせするのはスギのみのデータです。

|

調査は9月4日と10月5日に行いました。 苗高、根際径とも順調に生長しているように思われます。

種澤さんのお話では、移植後の苗の状態を見ると、移植後、根が発根し安定するまで約3週間程度の期間を要し、その後生長も安定するように感じられる。 また、春の早い時期に移植を行えば、降雪前にある程度の大きさまで生長するのではないかとのことでした。

今後のコンテナ苗生産の目安になったと思います。 |

|

これは、生長していく過程の写真です。 この苗は、始めに苗高が大きく生長し、その後根際径が生長しています。

種澤さんによると、肥料の内容を変えてあるとのことで、当初はチッソ多めの液肥。途中からカリ多めの液肥だそうです。 肥料の違いが生長の違いになったのかなと思われます。 |

|

これは根の状況です。 今回使用したスリット式コンテナは根鉢が抜けやすいとのことで、育苗1ヶ月後の9月4日に苗を恐る恐る抜いてみたら、白根が伸びている状態でコンテナから抜けてきました。1ヶ月で根がこれほど発達しているのに驚きました。 その苗をコンテナに戻し、更に1ヶ月後に同じ苗を抜いてみたところ、根が多く、白根からやや褐色に変色していました。明らかにしっかりとした根鉢になってきています。 |

8月3日に補植し、その後3ヶ月を経過し順調に生長していったコンテナ苗ですが、いよいよ冬が近づき、降雪の天気予報も出されたことから、岩手県の事業体からのアドバイスを受けながら、11月20日に冬越し作業を実施しましたので、その様子をお知らせします。

|

冬越し作業前のコンテナ苗です。 普通苗と同様に葉が褐色に変色しています、手前の黒いコンテナが8月3日に補植した150ccのスギコンテナ苗で、奥の白いコンテナは6月17日の岩手県種苗事業体視察の際に横田様から育ててみてくださいと譲られたコンテナに植え付けた300ccのスギ、カラマツコンテナ苗で、80日ぐらい植付け時期がずれています、300ccのコンテナ苗は苗高も高くなっており、あと1ヶ月もすれば出荷できるサイズになるのではないかと思われます。 |

|

まずは、普通苗と同様に整地された苗床にコンテナを並べて行きますが、この作業が思いの外たいへんだったようです。

コンテナ苗には、岩手県の事業体のアドバイスを受けて雪の下になった時の蒸れによる根腐れなどを防止するために、あらかじめ消毒剤を散布しております。 |

|

畝立て機によりコンテナの周りに土を盛ります、これは、苗床の上にコンテナを置いたので、苗の位置が苗床よりも高くなっており、雪により倒伏した時に苗の曲がりが大きくなるのを防ぐためのもので、種澤さんが考えた方法です。 苗の周りを2周して苗高よりも広くしてます、これで、雪による倒伏で折れるようなことはなくなると思われます。

また、苗畑がリンゴ畑に囲まれているため、ネズミの生息数が多く、被害もあることから、コンテナの周囲にネズミよけを散布しながら土を盛りました。 |

|

土盛り作業が終了し、冬越しの準備も終了となりました。 コンテナと土の高さがほぼ同じになっているのが分かりますでしょうか。 来春の融雪時に苗がどのようになっているのか、根鉢がどのようになっているのか早く見てみたいものです。 これで、冬越し作業は終了しましたが、コンテナを苗床に並べる作業が予想以上にたいへんなことがわかったので、本格的に生産するためには、もう少し作業方法を検討する必要があると感じました。

|

この作業を終えて今年の試験を終えることになりましたが、移植作業を実際にできたこと、7月の移植後の枯死、灌水の管理、冬越し作業など、数は少ないものの一連の作業が体験できたことは、来春から始まる本格的なコンテナ苗の生産に向けて、貴重な経験となったものと思われます。

津軽森林管理署としましては、コンテナ苗の普及のための目標の一つとして、地元でのコンテナ苗の生産に取り組んできたところであります、いよいよ来春から本格的な生産が始まるということで一つの区切りになったと思っております、これまでコンテナ苗の生産に向けていろいろとご指導をいただきました岩手県の種苗事業体をはじめ、種澤種苗園様、関係機関の皆様に感謝するとともに、コンテナ苗の生産が順調に進んでいくように今後ともご指導をお願いしたいと思います。

また、来春からコンテナ苗の本格的な生産が始まることになりましたが、津軽流域での生産が順調に進んでいくように、引き続き、津軽流域全体でコンテナ苗の生産に協力して行く必要があると考えています。

![]()

津軽森林管理署

ダイヤルイン:0172-27-2800

FAX:0172-27-0733