![]()

ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の所在について > 津軽森林管理署 > わぃはぁ通信 > コンテナ苗試験地の生育調査について

昨年行いました「コンテナ苗現地検討会」の際に植付したコンテナ苗試験地の生育調査を7月9日と9月15日行いました。

また、4箇所のプロットをA区とB区に分けて下刈の回数試験も行うこととし、A区について下刈り作業も合わせて実施しました。

7月9日は非常に暑く、下刈り作業では職員全員が汗だくとなりながらの作業となりました。

当日の様子と調査結果についてお知らせいたします。

場所:青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内国有林511林班い小班

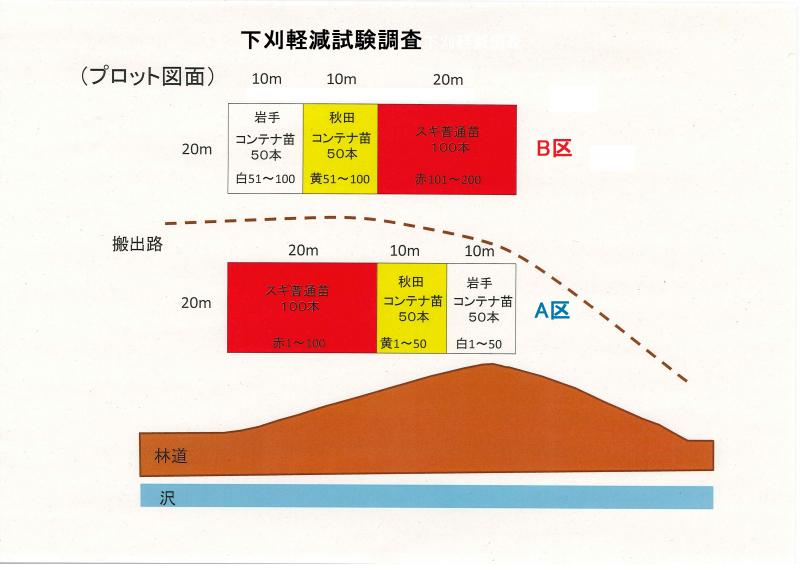

プロット数:4カ所(1プロット縦20メートル横20メートル)で普通苗2カ所、コンテナ苗2カ所(コンテナ苗は秋田産100本 岩手産100本)

プロット配置:別図(PDF:528KB)のとおり

植栽樹種:スギ

植栽本数:プロット1箇所あたり100本(1ヘクタールあたり2千5百本)

まずは、4プロットのうち林道側の2プロットのA区を職員が下刈り鎌を使って下刈り作業を行いました。

下刈り作業が初めての職員もおりましたが、経験者から鎌の使い方など安全指導を受け作業開始となりました。

|

今回、炎天下の中職員6名で作業を行いました。 上下接近作業に注意、スズメバチに注意、熱中症に注意と安全目標を立てて作業開始です。 |

|

下刈作業は、植付けた苗木(造林木)の周囲から雑草木を除去することによって造林木に太陽の光が当たるようにし、造林木の健全な生育を助ける作業です。 現地は急傾斜で非常に作業しづらく、なかなか思うようにすすみません、刈り払い機(ブッシュクリーナー)のありがたさを身にしみて感じます。 |

|

さすがの若手職員もなれない作業と暑さで少々バテ気味になりながら造林木を傷つけないように作業を進めます。 |

|

面積はわずか0.08ヘクタールでしたが、5人で約30分かかりました。 作業後の状態がわかるでしょうか。 |

下刈り作業終了後に試験地内すべてのプロットの全本数調査します。

調査は雪解け後の調査として7月9日、植付け後約1年後の調査として9月15日に行いました。

調査方法は、物差しによる苗高調査とノギスによる根元径の調査です。

|

ノギスを使って根元径を測ります。 現地は急傾斜のうえに、冬期には積雪が1メートルを超える場所となっており、融雪時に傾斜によりコンテナ苗が引っ張られ抜けてしまうのではないかと心配していましたが、特にそのような苗も見られませんでした。 |

|

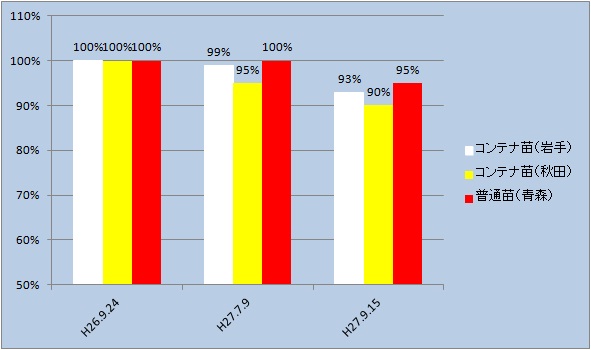

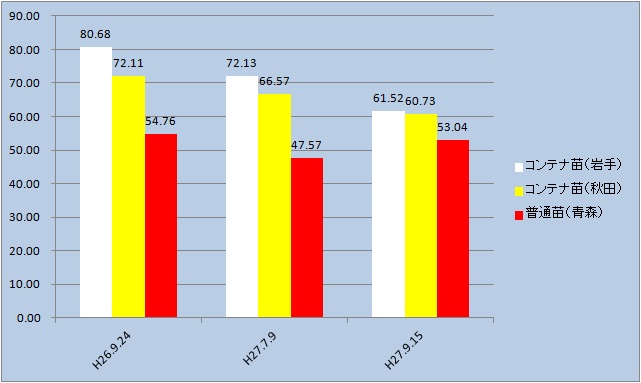

調査結果についてお知らせします。 まずは生存率です。 少し見づらいかと思いますが、白が岩手産コンテナ苗、黄が秋田産コンテナ苗、赤が岩手産普通苗です。 7月時点では、秋田産のコンテナ苗が5パーセント落ちております、この原因を調べてところ、枯れた苗木の根鉢が植付け穴からはみ出した状態のもの、または抜けてしまったものでした。 昨年の植栽時に秋田産のコンテナ苗の根鉢が膨らんでおり、ディブルの穴になかなか入らなかったことで、きちんと植栽できない状態の苗があったものと思われます。 現地の傾斜は35度から40度とかなりの急傾斜地で、コンテナ苗は急傾斜地には向かないのではないか、との意見もあるようですが、このような結果であれば許容範囲なのではないかと思います。 ただし、未だに植付け穴からはみ出したまま生存しているコンテナ苗もあり、半枯れのものもあります。 9月の調査ではそろって率が下がっていますがこれは7月以降の猛暑と雨不足によるものと考えられます。 |

|

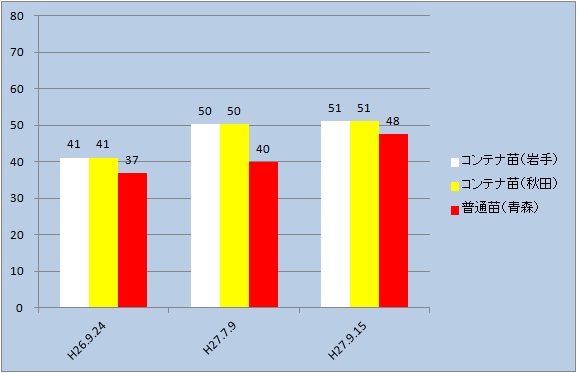

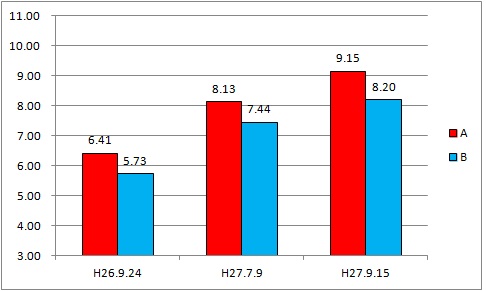

次は苗高についてです。 7月の調査時点ではある程度順調に生長してしているように思います。 普通苗の生長が少ないように見えますが、普通苗には根曲がりになっている苗が多く見られました。 この原因はきちんと調査をしなければわかりませんが、現場は急傾斜であり、雪によりかなりの角度で曲げられたように思います、普通苗は3年生、コンテナ苗は2年生ということもあり木質化が関係しているのかもしれません。 9月時点では、根曲がりもある程度解消されているようで、苗高も回復しています。 少し気になったのが、コンテナ苗の穂先が少し茶色に変色し、穂先よりも周りの枝の方が生長しており、また、穂先が一定の場所から分岐している苗が多く何らかの食害にでもあったような感じでした、確証はありません。 |

|

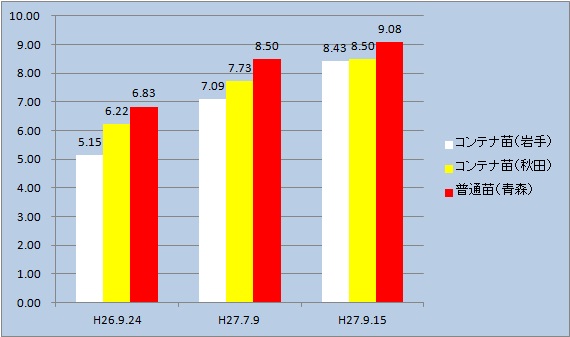

続いて根際径についてです。 根際径は苗高と違い、順調に生長しているようです。 岩手産のコンテナ苗の生長が特に良くなっています。 |

|

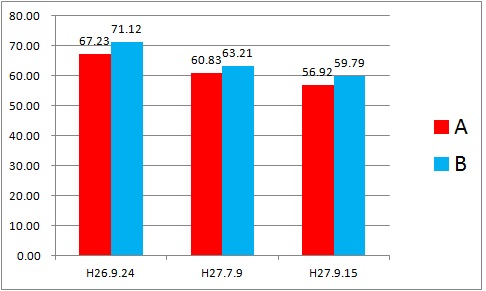

最後にH/D率(苗高/根際径)についてです。 H/D率は苗高を根際径で割ったもので、一般的なスギ苗の場合、出荷時に60から70が適正と言われており、70以上は徒長となります。 コンテナ苗は植栽時はやや徒長気味となっていますが、これは、育苗方法の違いでありやむを得ないことと思われます。 7月の調査時点、9月調査時点と苗高にあまり変化がないところで、根際径が生長しているため、適正なH/D率となっています。 |

|

コンテナ苗の生長比較試験と合わせて下刈軽減試験も行っています。 下刈軽減試験については、試験地のプロットをA区とB区に分けてA区については毎年下刈りを行い、B区については隔年下刈を実施します。 A区については、7月の調査時に下刈を実施し、B区については今年度下刈なしです。 データについては、苗毎に調査をしておりますが、結果はA区とB区の比較とします。 |

|

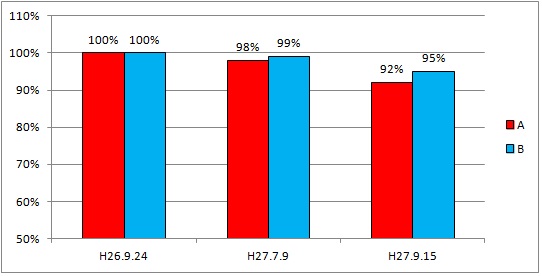

まずは生存率です。 赤が毎年下刈A区、青が隔年下刈B区です。 7月の調査でA区がB区よりも1パーセント下回りました。 9月の調査ではA区の枯損が多くなりました。 下刈を実施した方が枯損が多いという結果になりました、これも猛暑と雨不足が原因なのでしょうか、下刈を実施した方が乾燥してしまったのでしょうか。 |

|

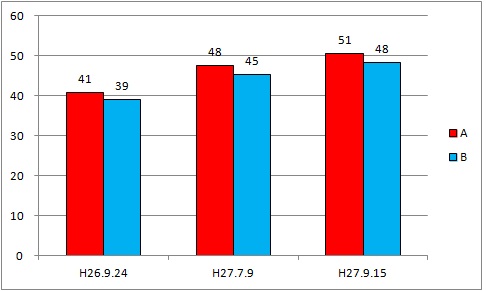

続いて苗高についてです。 苗高の推移については、A区、B区ともほぼ同じような変化となっています。 |

|

次に根際径についてです。 A区の下刈有りの方が若干太くなっているようです。 |

|

最後にH/D率です。 H/D率の推移についても、下刈の有無による差はほとんどありませんでした。

下刈についてはその年の気候、その場所の土壌や草丈、草の種類などの条件で効果は違ってくると思いますが、今回の調査結果では下刈の有無での差はほとんどありませんでした。 |

今回の調査は平成26年度に設定した試験地について行ったものですが、今年度についてはコンテナ苗と普通苗との生長の差はほとんど見られなかったように思います。

当署のコンテナ苗試験地は今年度も1箇所設定したので、今後は植付け条件の違う2箇所の調査結果を比較もできることになります。

コンテナ苗の生育調査は様々な機関で行われておりますので、特に珍しいものではないと思いますが、積雪が多く、急傾斜地が多い当署管内でも、コンテナ苗が普通苗と同じように生長できることをきちんと調査することで、安心してコンテナ苗を推進していけるものと考えております。

今後も調査を進めながら、津軽流域でのコンテナ苗の推進、低コスト造林の推進に役立てたいと考えております。