![]()

ホーム > 報道・広報 > 広報誌・パンフレット > 広報九州 > 広報九州・平成19年12月号

11月14・15日の両日、当局大会議室において平成19年度「森林の流域管理システム推進発表大会」が開かれ、九州・沖縄各県の森林・林業関係者、当局・署の職員および熊本県内の森林・林業を学ぶ高校生など約200人が参加。一般の部20課題、高校生の部5課題を発表し、優秀な成績を収めた一般の部6課題と高校生の部2課題を表彰しました。 (2面に関連記事) 同発表大会は、九州林政連絡協議会主催で、森林・林業関係者らが日頃から取り組んでいる研究成果などを発表し、技術の交流を行うもの。今回で13回目を迎える。

はじめに、同協議会会長の津元賴光九州森林管理局長が、「この大会を通じて、さらに情報交換、交流を図り、九州・沖縄各県の林業の再生、さらなる発展を期待します」とあいさつ。

その後、高校生5課題、民有林9課題、国有林5課題、民・国合同6課題を2日間にわたり発表しました。

一般の部20課題、高校の部5課題を発表 |

熊本県内の林業を学ぶ高等学校5校が発表 |

てるはの森の会石田達也事務局長 |

サントリー株式会社環境部高屋雅光部長 |

平成19年度森林の流域管理システム推進発表大会の各賞入賞課題と発表者は次のとおりです。

九州林政連絡協議会会長賞

最優秀賞

九州林政連絡協議会会長賞・最優秀賞

優 秀 賞

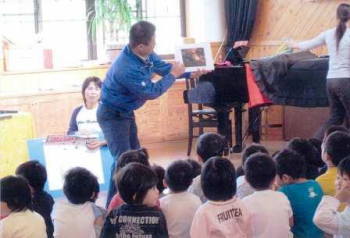

熊本県錦町立西小学校3年生の親子学年行事で、親子54人を対象に森林教室を行いました。参加者は、カエデ、イチョウの枝で「なぜ紅葉するか」「なぜ落葉するか」について説明を受けた後、紙芝居で森林の働きや森林の大切さを学びました。その後、児童らは採取した木の葉とヒイラギモクセイの葉を使った葉脈作りや、押し花を使ってシオリ作りに挑戦。児童らはできあがったオリジナルの作品に満足していました。

葉脈作りに挑戦した児童ら

鹿児島市の権現ヶ尾国有林内の県道沿いで、鹿児島市の協力を得てクリーン活動を実施。当日は当署、同市などから約20人が参加し、冷蔵庫などの家電、古タイヤ、家庭ゴミなど、3㌧トラック2台分のゴミを回収しました。参加者はゴミ拾いした後、不法投棄された個所にロープを張ったり、不法投棄防止の看板を設置したりしました。今後も当署では、関係機関と連携して不法投棄防止に取り組んで行くこととしています。

不法投棄されたゴミを回収

宮崎県日向市立美々津中学校の全校生徒92人を対象に、森林環境教育「お届け講座」を行いました。はじめに同中学校の体育館で「日本の森林・林業」について説明した後、「日本のマツを松くい虫から守る」「美々津海岸の治山事業」と題し、パワーポイントを使い説明。その後、生徒らは近くの美々津海岸で、海岸林の植生などを学びました。

森林・林業を熱心に学ぶ生徒

鹿児島県肝付町高野国有林に設定している「育樹の森」で、地元振興会、林業関係団体、当職員など約50人が参加し育樹行事を行いました。当日は好天にも恵まれ、参加者は保育間伐・枝打ち・除伐に分かれ作業を行い、森林整備の大切さを実感しながら気持ちいい汗を流しました。

森林整備に向かう参加者

宮崎県日南市酒谷小学校PTA、日南市山岳連盟、地元ボランティアなどと協働し、小松山山頂までの歩道整備などを行いました。当日は総勢60人が参加し4班に分かれ、山頂の草刈り、歩道の階段作設、ケヤキ林の下木整理に汗を流しました。整備された歩道には100段を超える階段が作られ、また、ケヤキ林は見違えるようになりました。

歩道整備に60人参加

宮崎県綾町川中神社周辺の国有林で行われた、照葉樹林復元ボランティア事業とあわせて、散策路整備事業の一環として樹名板を設置しました。これは、巨樹、巨木等多様な照葉樹が生育した自然をより多くの利用者に親しんでもらうために行ったものです。当日は、「てるはの森の会」会員や「ボランティア」の方々が参加し、森林インストラクターでOBの清藤正弘さんから、樹木の特徴などの説明を受けながら綾森林事務所で作成した78枚の樹名板の設置を無事に終えました。参加者からは、「珍しい樹木の名前などを知ることができ、たいへん楽しかった」との感想が寄せられました。

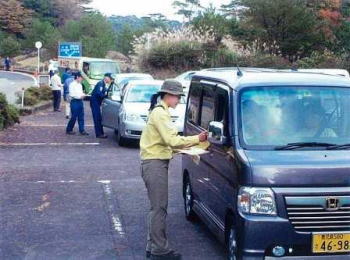

霧島連山が紅葉の頃を迎え、登山客をはじめ観光客などの入林者が最盛期となったこの時期、当署、都城支署、警察署、関係機関で構成されている「霧島連山高山植物等盗採防止対策連絡協議会」による盗採防止一斉検問を行いました。当署管内では、2カ所のゲートに分かれて検問を実施。約400台の車両を点検したところ、モミジの枝などを発見し指導を行いました。当署では、今後とも関係機関と連携を図りながら、高山植物などの盗採防止に努めていくこととしています。

一斉検問する会員

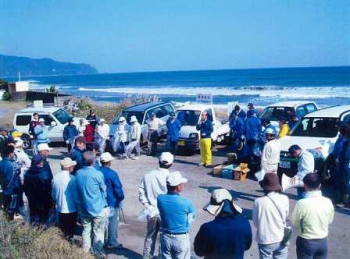

宮崎県高鍋町蚊口浦国有林の海岸林で「クリーンアップ宮崎 」の一環として、ボランティアによる林内清掃を行いました。参加者は、早朝少し肌寒い中で、不法投棄された空缶、空ビン、ペットボトル、プラスチックなどを回収、分別して作業を終え、すっかり綺麗になった海岸林の林内を見て清々しい顔でした。

回収したゴミを分別する参加者

大分県九重町の九州横断道路牧ノ戸峠の瀬ノ本国有林に試験地を設定し、ミヤマキリシマの周囲にある雑草などを取り除く坪刈りを行いました。これは、植生の遷移でササ類などに被圧されたミヤマキリシマの開花が年々減少してきたため、その保護と成長を促すことが目的。当日は環境省、九重の自然を守る会など約30人が参加しました。参加者は、ササなどの中にミヤマキリシマがたくさんあることに驚き、今後は、同試験地の経過観察と刈り払いを続けて行くこととしています。

坪刈りをする参加者

熊本県立盲学校の児童7人が、熊本市立金峰山自然少年の家でリース作りにチャレンジしました。はじめに、リースに関係のある木々の葉を手で触ったり、木くずの匂いを嗅いだりして五感で学習。また、リースの土台にするカズラや飾りに使う松ぼっくり、ヒバの葉など感触で確かた後、太いカズラと細いカズラを輪に巻き、思い思いに飾り付け、世界に一つしかない立派なリースを作りました。児童らは「少し難しかったが楽しかった。家に飾りたい」と喜んでいました。

世界に一つしかないリースが完成

鹿児島県霧島市溝辺町物産館で「森林のまつりfromあいら」が開かれ、当署もカズラ細工と竹トンボコーナーを設け参加しました。当日はカズラ細工コーナーも竹トンボコーナーも、子どもたちから高齢者までの家族連れなどで終日賑わい大好評で、県民に当署を大いにPRできました。

大好評の当署コーナー

長崎県佐世保市の世知原交流広場で「第19回せちばる森のつどい」が開かれ、当署はヒノキのツリー作り、こすり出し図鑑(葉っぱを使って図鑑を作ろう)のコーナーを設け協力しました。当日は地域住民や世知原国見緑の少年団など約100人が参加しました。参加者は、午前中は国見山の国有林周辺で自然探索。午後は木工品作りや森のスケッチ大会などが行われました。当署コーナーには、親子連れで参加があるなど大盛況でした。

葉っぱのこすり出しを体験

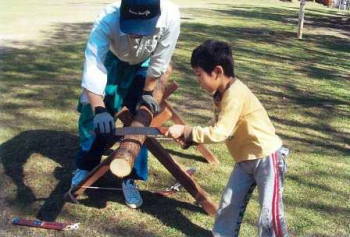

熊本市立金峰山少年自然の家主催の「金峰山フェスタ」が開かれました。当署は森林教室を担当し、本立て、丸太切り、しおり作りなどを指導。親子仲良く作った本立てやしおりは、立派な作品ができあがり親子で喜んでいました。また、当署職員が作った竹馬では、一歩踏み出すことが難しかった児童も根気よく挑戦し、歩くことができるようになりました。竹トンボも製作が間に合わないぐらい好評でした。そのほか孟宗竹で巣箱づくり、紙芝居、クイズ、少年の家主催の金峰山登山、ネイチャーゲームなどを行い、参加者から感謝されました。

丸太切りに挑戦する児童

宮崎県西都市の西都原古墳群一帯で、西都市地場産業振興協議会主催による西都古墳まつりが2日間にわたり開かれました。当署も職員手作りのカズラ細工・木工品などの販売と、昔の林業の作業用具、昭和初期の林業作業の写真、ふるさと九州の森林フォトコンテスト入選作品などを展示して国有林のPRに努めました。中には、作業用具の使い方に詳しい方もおられ、身振り手振りで児童らに教えていました。

大勢の人で賑わいました

国有林内の参勤交代の道を復元した通称「殿道」で、鹿児島県出水市立西出水小学校の親子30組と先生の総勢100人が参加し、「森の観察ハイキング」が当署の案内で行われました。これは、同市の歴史古道を歩き、親子の絆を深めようという試みで、夏に行われた先生の地域貢献体験研修がきっかけで実現したものです。参加者は、アップダウンが続く山道を、落ち葉やドングリを拾ったり、サザンカの白い花で心を癒したりなど楽しいハイキングとなりました。

楽しく歴史古道を歩く児童ら

長崎県島原市の島原温泉岳国有林一帯で、島原市と共催で「クリーン作戦」を実施。これは不法投棄防止の普及啓蒙活動の一環として行ったものです。当日は、当署、島原市、島原地区の環境美化推進員、関係事業体など約70人が参加し、通称「殿様道路」沿いに不法投棄された空き缶などを拾いました。集まったゴミはトラック約5台分になり、参加者は不法投棄の多さに驚いていました。

クリーン作戦で不法投棄防止を呼びかける参加者

NPO法人「豊前の国建設倶楽部」が、ブナ約700本を植樹している山国川源流部の平鶴国有林で、同倶楽部会員と当署職員約20人が参加し、下刈りとシカネットの修理を行いました。参加者は「源流部にブナを成林させたい」との強い願いを込めて刈り払いなどを行いました。作業終了後、当署の案内で林内に生えていたハタケシメジを収穫し、「夕食が楽しみ」と話が弾んでいました。

下刈りに汗を流す参加者

林野庁の森の巨人百選に選ばれている宮崎県西都市吹山国有林のコウヤマキの周辺整備を、同保護協議会会員37人が行いました。参加者は、丸太やロープなどを肩に担いでコウヤマキまでの約午前1時間の資材運搬を行い、保護柵を作りました。また、歩道入口に木製の案内板の設置や、歩道沿いの樹木に木製の樹名板を設置しました。

保護柵を作る参加者

11月4日に熊本県で開催された全国育樹祭に出席された若林正俊農林水産大臣は「美しい森林づくり推進国民運動」の全国キャラバンの一環として、また、大臣発案の「御用聞き農政」の取り組みとして、地域の森林・林業・木材産業関係者との意見交換会に出席されました。

意見交換会は2カ所で開催、11月3日は小国町森林組合で林家、素材生産業者、森林組合、製材工場や小国町で取り組んでいる「小国杉の家」ネットワーク関係者と意見交換。11月4日は阿蘇市内のホテルで熊本県内の森林・林業・木材産業を代表する方々との意見交換が行われました。 意見交換会では、参加者から熊本県内における森林・林業・木材産業を取り巻く情勢、独自に取り組んでいる事業内容、課題について幅広く意見・要望が出されました。

若林大臣からは、「地球温暖化対策としても森林・林業・木材産業は重要な役割を果たしており、森林の多面的機能が将来にわたり高度に発揮できるよう政府としても『美しい森林づくり』を国民全体の運動として提唱し、多様で健全な森林づくりと国産材の利用拡大を軸とした林業・木材産業の再生を図っていく考えである」とのお話しがありました。

(担当=企画調整室)

若林正俊農林水産大臣

11月11日、九州森林倶楽部第4回イベント「紅葉のえびの高原を訪ねて」を、宮崎森林管理署都城支署管内において同倶楽部会員34人の参加により実施。今回は、NPO法人災害通信ネットワークの主催により行われたものです。

当日は天候にも恵まれ、同法人橋柿正與代表のあいさつ後、目的地「甑(こしき)岳」を目指して九州森林管理局をバスで出発しました。「甑岳」登山口に近づくと道路周辺の紅葉が見頃を迎えており、その見事さに参加者からは感嘆の声が上がっていました。

「甑岳」登山口からは参加者を3班に分け、九州森林管理局スタッフが「甑岳」登山道周辺のコミネカエデやシロモジなどの樹木の説明を行いながら山頂を目指しました。

参加者は、スタッフの説明を熱心に聞きながら、紅葉に囲まれた登山道の自然散策を楽しんでいました。登山後半には傾斜が急な個所もありましたが全員無事に登頂。山頂では、参加者の笑顔あふれる記念写真を撮影し昼食をとりました。寒さのため早めに下山しましたが、参加者は紅葉を満喫して家路に着きました。

(担当=指導普及課)

34人が参加し、甑岳の紅葉を満喫しました

宮崎県都城市立今町小学校で、「親子ふれあい」森林教室を実施。当日は同小学校の児童と保護者など約290人が参加しました。1~3年生の児童は、実験を交えながら森林の働きを学び、4~6年生の児童は、三角定規を使って木の高さを測る方法について学びました。児童らは木の高さの測り方に興味津々でした。その後、木工クラフト、木製イス・本立て作りなどに挑戦。最後に児童代表が、「今日の作品は、どこにも売っていない自分たちだけのもの。大切に使っていきます」とお礼を述べました。

三角定規を使い樹高の測定

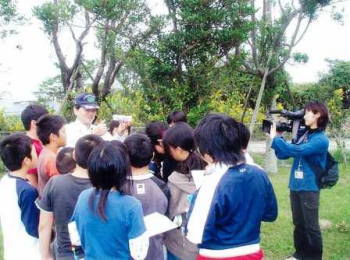

宮崎県日向市立財光寺南小学校5年生74人と宮崎県延岡市立緑ヶ丘小学校5年生78人を対象に、それぞれに森林環境教育「お届け講座」を実施。児童らはクラス毎に別れ、教室では職員創作のスライドを使った森林・林業の学習や樹木の名前当てクイズに挑戦。校庭では樹木や植物の特徴などについて学びました。また、教室に並べたスギやヒノキなどの丸太や枝に触れるなどして、木のぬくもりなども体感しました。この模様は、地元のテレビニュースで大きく取り上げられ、当署のPRにも一役買いました。また、宮崎県延岡市立緑ヶ丘小学校5年生78人を対象に「お届け講座」を行い、感謝されました。

「お届け講座」の模様をテレビ局が取材

大分県の由布鶴見岳自然休養林で、近鉄・別府ロープウェイと共催し「鶴見岳紅葉探勝会」を開き、県内外から約50人が参加し、約6㌔のコースで鶴見岳の森林浴を楽しみました。当日は霧が発生した中で幻想的な紅葉が見られ、参加者は赤や黄色に色づいたカエデなどに出会うたびに歓声を上げ、紅葉を堪能しました。当署のスタッフは、同探勝会に備えコースや植物などの研修を行った成果があり、スケジュール通り無事に終了することができました。参加者から「また、参加したい。楽しかった」などの声が聞かれ、秋の鶴見岳を満喫した一日になりました。

熱心に耳を傾ける参加者

宮崎県延岡市で、海岸林周辺の住民を中心に総勢120人が参加して民・国合同の「海岸林一斉清掃」を行いました。これは、県下一斉の「クリーンアップ宮崎」の機会を活用して行ったもので、新浜海岸林と浜山国有林の歩道沿いや林内の空き缶などのゴミ拾いを行いました。午前、午後それぞれ約午前2時間の作業でしたが、海岸林はすっかり綺麗になり、参加した住民からは、「森林管理署が率先して、海岸林の整備に努められて非常にありがたい。これからも出来るだけ参加して、海岸林の美化に務めます」と話していました。

民・国合同で海岸林を一斉清掃

大分市旦の原保育園の依頼で、同園児と保護者約70人を対象に「身近な森林に親しむ講座」を実施。当日は、森林ふれあい係長が講師となり、保護者向けに「子供を自然に誘う里山の重要性」と題した講演や、園児向けにドングリの話をしました。また、裏山に植樹や巣箱の取り付けなどを行い、参加した保護者から「山が身近になった。植生の多さに驚いた」など聞かれるなど、日頃何気なく接している里山の森林の多様性や重要性を再発見した様子でした。

講義する森林ふれあい係長

鹿児島県出水市立西出水小学校で森林環境教育を実施。これは、当署に先生が地域貢献体験研修で訪れ、「植物の種」について学ばれたことから依頼があったもので、森林ふれあい係長が講師となり指導しました。児童らは、松ぼっくり、オキナワウラジロガシなどの実物を観察した後、種の種類や飛び方について学びました。中でもコウシンモダマの大きな豆には先生らも驚いていました。その後、ロケットラワンなどの模型を作成し、校庭で飛ばし楽しみました。

校庭で種を飛ばす児童

10月31日、宮崎森林管理署会議室において、報道陣をはじめ多数が傍聴する中、設定委員10人(1人欠席)出席のもと、第2回綾森林生態系保護地域設定委員会を開きました。

出席者紹介の後、黒川正美計画部長が「本日は、第1回委員会で検討を求められた諸課題についてご審議を頂き、区域設定について最終的な委員会の意見の集約をお願いしたい」とあいさつ。

引き続き、第1回委員会での指摘事項に対する対処方針及びこれを踏まえた綾森林生態系保護地域計画(案)を飯田喜章計画課長がパワーポイントを使って説明しました。

審議では、(1)保存地区に存する県道については、当該保護地域の設定目的に即して管理・利用が図られるようガイドラインの作成も含め、道路管理者と調整を行うこと(2)保全利用地区については、「枯損木・被害木および支障木の伐倒、搬出ができる」としているが、天然力を活用して照葉樹林への復元を進めている綾プロジェクトの理念を踏まえ、枯損木の伐倒、搬出については管理方針を明確にすること。の2点については議事録に残すこととして、今後、森林管理局において検討することとなりましたが、第1回委員会での指摘事項に対する対処方針を了承するとともに、計画(案)については、事務局提案どおりこれを了承。委員会として「案のとおりとすることが適切である」旨の答申が行われ、岩本俊孝座長から計画部長へ意見書が提出されました。

これを受けて、黒川計画部長が「意見書集約に当たり、お忙しい中に貴重な時間を割いてのご審議に感謝します。今後は、答申内容を踏まえ、所要の手続きを経て、平成19年度中に正式に設定することとしています。委員会は本日で閉じることになるが、今後ともご指導ご鞭撻をお願いしたい」とお礼のあいさつを述べ委員会を終えました。

(担当=計画課)

意見書を受け取る黒川計画部長

鹿児島県阿久根市番所丘公園で、鹿児島県の出水地区の緑の少年団3団体団員とその保護者など65人が参加し交流を深めました。当署も協力し、小枝を使った木工クラフトや森林のクイズなどを行いました。また、当署OBの原田典充森林インストラクターによるパネルを使った森林学習も好評で、有意義な交流会となりました。

木工クラフト作りで交流を深める緑の少年団

第12回気候情報連絡会が開かれ、当署長が「国有林野事業における地球温暖化防止に向けた取組について」と題して講話を行いました。同連絡会は、気候変動に関する情報提供と意見交換などを目的に鹿児島地方気象台が事務局となり、国の機関、地方自治体、報道機関などによって構成されているもの。約40人の参加者からは、地球温暖化防止のための間伐の必要性や九州間伐紙の取組などが理解できたと高い評価を受けました。

講話する山長署長

対馬在住の当署職員と請負事業体などが共同し、長崎県対馬市の国有林内の林道や作業道沿いに不法投棄されたゴミを回収しました。これは森林を愛する心と感謝の気持ちを忘れない取組として、請負事業体が「山神祭」行事の一環として計画したもの。参加者は、空き缶、ペットボトルなど軽トラック3台分のゴミを回収しました。これを機に、今後も同様のボランティア活動を続けて行くことを誓い合い終わりました。

ゴミ回収をする参加者

お倉ヶ浜ふれあいの森で、日向市ふるさとの自然を守る会が主催、当署共催による植樹祭と自然環境教室が行われ親子約50人が参加しました。当日は、参加者は当署職員から植付け方法などの説明を受けた後、抵抗性マツ200本を一本一本丁寧に植え、その後、同自然を守る会による「樹木博士養成講座」が開かれました。参加したほとんどの親子は、初めての植樹体験で、「来年も是非参加したい」と話していました。

植樹体験をする親子ら

宮崎県小林市の巣ノ浦国有林内の県道1号線沿いで、「県道1号線みどりのトンネル推進協議会」主催による育樹祭が、当署、小林市、ボランティアなど約120人が参加して行われました。同協議会は、広葉樹で彩ろうと取り組んでいる団体で、平成14年からヤマザクラやカエデなど1390本を植え、育樹祭は今年で4回目。参加者は、少し色づいた紅葉の中で県道沿いの下草刈り、枝打ち、ゴミ拾いなど行いました。

ゴミ拾いをする参加者

鹿児島市立広木小学校5年生101人を対象に、森林教室を3カ月間にわたり4回行いました。これは、同小学校の総合的な学習時間を全て当署が担当したもので、当署としても初めての試みでした。1回目は身近な樹木に親しむことを目的に校内にある樹木へ樹名板を設置。2回目は、鹿児島の自然林を知ることを目的に霧島の丸尾探勝路内に樹名板を設置。3回目は、森林環境問題を考えることを目的に森林の働き、地球温暖化問題などを学習。4回目は、自分たちで実践することを目的に間伐体験、木工などに挑戦。最後には、児童らは署職員が回答に苦しむ質問をするまでに成長しました。

クリスマスツリー作りに挑戦する児童

11月7日と8日の両日、林政記者クラブ5社(林材・林業・日刊木材、日本林業経済・ザイモク)の現地視察を実施。津元賴光局長らが、長崎森林管理署管内の低コスト路網と佐賀森林管理署管内の伊万里木材コンビナートを案内しました。

1日目は、長崎森林管理署で既に開設されている低コスト路網および開設中の低コスト路網を視察しました。流域管理調整官、販売係長から低コスト路網整備の概要説明を受けた後、路網開設中の現場を視察し熱心に取材しました。

2日目は、佐賀森林管理署管内の伊万里木材コンビナート(西九州木材事業協同組合、中国木材株式会社伊万里事業所、伊万里木材市場株式会社)を視察しました。

同コンビナートには、当局が国有林材安定供給システムで取り組んでいる直・曲がり込み材を取り扱っている伊万里木材市場株式会社、その直・曲がり材を原材料としたラミナの製材をしている西九州木材事業協同組合、その工場で生産されるスギ・ヒノキラミナとベイマツラミナを使用して集成材を製造している中国木材株式会社伊万里事業所があり、流通コストの低減などが図られています。 記者の皆さんに、低コスト路網整備や国有林材安定供給システムについて現地を視察していただき、当局が推進している取組について理解を深めていただきました。

(担当=総務課)

集成材工場を視察する財政記者クラブの一行

「この地球(ほし)の未来を潤すみどりの力」をテーマに第31回全国育樹祭が11月4日、皇太子殿下をお迎えし、熊本県阿蘇市の「阿蘇みんなの森」で開かれました。

熊本県での開催は初めてで、津元賴光局長や県下の森林管理署長をはじめ全国から林業関係者ら約5千人が参加し、人と自然との共生を誓いました。

式典は、谷福丸国土緑化推進機構副理事長が開会あいさつした後、江田五月参議院議長と潮谷義子熊本県知事の主催者あいさつ。引き続いて皇太子殿下が「日ごろから各地域において国土緑化に尽力されている全国の皆さんに敬意を表するとともに、そうした活動が、さらに多くの人々により支えられ、発展していくことを期待します。この度の大会テーマ『この地球の未来を潤すみどりの力』にふさわしく、国民一人一人の参加により、将来にわたって豊かな森林・緑が守り育てられ、引き継がれていくことを願います」とおことばを述べられました。

育樹では、皇太子殿下は昭和60年に「第36回全国植樹祭」で昭和天皇がお手植えされたスギの木をお手入れされました。

その後、緑化功労者などの表彰があり、最後に佐々木毅国土緑化推進機構理事長が「森林の有する多面的機能が、今後とも維持され、十分に発揮されるよう、育樹活動をさらに積極的に推進します」などの大会宣言を読み上げ、式典は終わりました。

育樹祭は春の全国植樹祭と並ぶ緑化推進行事で、来年は愛媛県で開かれます。

(担当=総務課)

杉のお手入れされる皇太子殿下 |

あいさつされる皇太子殿下 |

若林正俊農林水産大臣(右から2番目)や 辻健治林野庁長官(左から3番目)など多数が参列 |

緑の少年団にお言葉をかけられる皇太子殿下 |