![]()

ホーム > 報道・広報 > 広報誌・パンフレット > 広報九州 > 広報九州・平成19年10月号

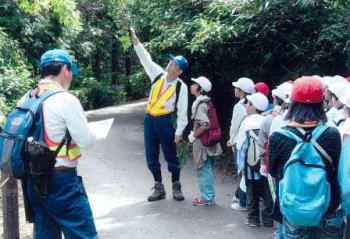

9月6日~7日、九州森林倶楽部第2回イベント「森林の巨人コウヤマキを訪ねて」を会員16人が参加し行いました。

1日目は宮崎県西都市三納の吹山国有林内に自生し,森の巨人たち百選に指定されているコウヤマキを訪ねました。コウヤマキは、コウヤマキ科に属する1属1種の日本固有の常緑針葉樹で、九州では宮崎県中北部のみに自生しています。一行は西都児湯森林管理署大石森林ふれあい係長の説明で自然観察をしながら登山。40分ほどで樹高19m、幹周3・96mのコウヤマキが現れ,その雄大な姿に感動した様子でした。

2日目は国有林を活用して建設された宮崎県木城町にある九州電力の小丸川発電所を見学しました。小丸川発電所は、宮崎県の中央部を流れる小丸川とその支流に上部ダムと下部ダムを設け、その間を約2・8kmの水路で連絡し,落差646mを得て,最大出力120万kWの発電を行う施設。一行はバスに乗車したまま地下400mにある発電所に向かい、九州電力職員の説明を受けました。参加者は、地下施設の規模の大きさに驚いた様子で熱心に質問をしていました。この2日間、充実したイベントとなりました。

(担当=指導普及課)

↑16人が参加、森の巨人「コウヤマキ」をバックに記念撮影 |

↑地下発電所の説明に熱心に耳を傾ける参加者 |

8月27~28日の両日、綾の照葉樹林プロジェクトを推進する上での課題でもあった、同プロジェクト小エリア2の森林生態系保護地域設定に向けた現地調査と設定委員会を開きました。

27日の現地調査には設定委員等11人が参加、綾町の国有林、大森岳林道(竹野側)沿いの極相状態に近い天然林や比較的林令の若い天然林等を対象に林分状況などの調査を行いました。

翌28日は、宮崎森林管理署会議室において、報道陣をはじめ多数が傍聴する中、設定委員全員の出席の下、委員会を開催。出席者紹介の後、黒川計画部長が「綾川上流の国有林には我が国最大有の原生林が残されており、その学術的な価値、希少性は非常に高い。当地は綾の照葉樹林プロジェクトが始動しており、このプロジェクトの中で最も原生的な天然林を有している小エリア2の森林生態系保護地域としての妥当性等について、現地調査の結果等を踏まえ、ご審議をお願いしたい」とあいさつ。

引き続き、宮崎大学教授の岩本委員を座長に選出した後、森林生態系保護地域設定案を飯田計画課長がパワーポイントを使って説明しました。

審議では、(1)綾北川に接したバッファゾーンにイチイガシ等の林があるのでコアエリアを広げることはできないか(2)一部に幅の狭いコアエリアがあるが、十分な幅を確保することはできないか(3)将来的には、プロジェクトエリア内にいくつかのコアゾーンを設け、バッファゾーンで囲むような構想も検討してはどうか(4)人工林から照葉樹林への復元については、間伐の繰返しによることとしているが、もう少しまとめて伐採する方法も良いのではないか等の多くの意見が出されました。最後に座長より「設定区域については概ね合意が得られたと考えるが、コアとバッファゾーンの区域取りなどについては、次回委員会で引き続き協議したい。」と取りまとめが行われ、第1回委員会を終えました。

(担当=計画課)

↑現地調査を行う設定委員 |

↑報道陣が見守る中、あいさつする黒川計画部長 |

「虹の松原」の今後の整備方向などを検討する第1回検討委員会が佐賀県唐津市で開かれました。これは、「虹の松原」の自然環境の変容を踏まえ、各方面からの提言等をいただき、再生に向けたフレームワークに取り組むもの。会では、学識経験者、佐賀県、唐津市、CSO(市民社会組織)、局署が参加し、海岸林としての保全整備や景観の充実、地域参画による保護活動等のあり方など活発な意見が出されました。今後、2回の検討委員会を開き、後世に引き継ぐ貴重な財産としての保全管理を目指すこととしています。

↑再生に向け検討される「虹の松原」

福岡市民の水源になっている福岡県那珂川町内の上梶原国有林内で、地元那珂川町と県土木事務所、署の総勢20人が参加し、不法廃棄物の撤去を行いました。現地はテレビ放映されるほど県下でも不法投棄が多く、当日は、家電製品、家具や塩ビ管の資材などトラック2台でゴミ約1.5㌧を処分しました。一方で防護柵を設置し、不法投棄を行う心ない者へ不法投棄禁止を呼びかけました。今後も地元那珂川町と連携したクリーン作戦を継続していくこととしています。

↑不法投棄されたゴミ

夏休み期間中、鹿児島県錦江町と南大隅町の小中学生ら約35人が、フェリーで根占港から山川港へ渡り、海上保安庁の山川保安署の巡視船「せんだい」に乗船し、船内の見学や錦江湾から稲尾岳を眺めました。下船後、錦江町役場から海の生き物や海と森のかかわり、当署からは稲尾岳周辺の照葉樹の保全状況や森林の働きを説明しました。児童らは夏休みに特別な体験ができたと喜んでいました。

↑船内を見学する児童ら

熊本市立京陵中学校の”ナイス・トライ”事業(職場体験学習)が9月11日~13日にかけて行われ、2人が九州森林管理局の職場を体験しました。

この事業は平成10年度から2年生を対象に行われており、森林教室や熊本城内にある監物台樹木園で樹木の手入れ・園内整備等の手伝いを体験しました。

初日は熊本市立託麻原小学校5年生148人を対象に森林教室を体験。はじめは大勢の児童を相手に戸惑った様子でしたが、年齢も近いせいかすぐにうち解け、汗をかきながら熱心に丸太切りやクラフト作りの手伝いをしてくれました。

2日目は監物台樹木園で受付業務と園内整備を体験。受付ではいろいろなお客様を相手にする接客の難しさ、園内整備では除草や落ち葉かき等、樹木の手入れの仕事の大切さを実感してくれたことと思います。

最終日は、公務員の採用試験や公務員の制度について総務課から説明のあと、当課から森林管理局の仕事について説明。2人は真剣に耳を傾けていました。

今回の職場体験を通し、社会の楽しさ厳しさ、仕事の達成感などを感じてくれたことと思います。この3日間の体験が将来の進路を決めるきっかけになってもれえれば幸いです。

(担当=指導普及課)

↑樹木園内を清掃する生徒

入林者の多い夏季に、「くじゅう地区高山植物保護対策協議会」では、高山植物の盗採防止などの啓発のため、くじゅう連山で合同パトロールを数回行いました。同協議会は、当署、環境省、玖珠警察署、九重町、九重の自然を守る会、九重・飯田高原観光協会などで構成され、各会員から約10人程度が参加し、くじゅう登山コースや涌蓋山登山コースにおいて、登山者に高山植物の保護、ゴミの持ち帰りなどを呼び掛け、しおりを配布して、啓発活動を行いました。

↑登山者に盗採防止を呼び掛ける会員

第92回九州林政連絡協議会が8月20日と21日の両日、福岡市において開かれました。

この協議会は、民有林と国有林の連携強化を図り、九州地域における森林・林業・木材産業の振興に資することを目的に開かれているもので、今回は林野庁から河野計画課施工企画調整室長を迎え、九州各県や林業関係機関から約30人が出席しました。

1日目の会議では、はじめに会長の津元賴光局長が、「近年、我が国では人工林資源が利用期を迎えつつあり、特に九州では他地域に先んじて充実してきている。九州国有林では、木材の安定供給や簡易で崩れにくい路網整備等に積極的に取り組んでいるが、九州からの日本林業の復権を実現していくためには、今後ますます各県と国が連携し、九州が一体となって取り組むことが必要となってきている。」と挨拶しました。

続いて、(ア)木材の安定供給(イ)森林整備の推進(ウ)九州地方知事会からの付託案件の計3議題を中心に活発な審議が行われ、各県・機関の現状や問題等についてそれぞれが共有するとともに、今後九州が一つとなって森林・林業・木材産業の更なる活性化に取り組んでいくことが確認されました。

なお、九州地方知事会からの付託案件議題である「九州山の日の制定」「九州材のブランド化」の2議題については、協議会の下にWGを設置して今後議論していくこととされました。

2日目は、内装及び収蔵庫の壁に九州産木材をふんだんに使用した、太宰府市の九州国立博物館を訪れました。館内の収蔵庫については、壁板に福岡県、熊本県及び大分県産の杉板約6万枚(丸太換算で約120立方㍍)を使用し、吸湿性や放湿性に優れており、室内環境の変化による影響を抑えやすいというメリットがあること、また、油分が少なく空気中に放散しにくい、丸太の周辺部分の「白太」のみを板材に加工していることなどの説明を受けました。文化財の保存という観点から、木材の性質や特徴を見極め、それを活かした手法が随所に施されていました。

(担当=企画調整室)

↑森林・林業・木材産業の活性に向け審議する参加者

宮崎市では日向灘を震源とする地震や津波及び風水害の大災害が発生したと想定し、大淀川河川敷に陸・空自衛隊、防災関係機関、各種団体や住民等約3,000人が参加し総合的な防災訓練が実施されました。訓練は、ヘリでの救助活動など実践さながらの緊迫した状況で広範囲に渡り行われ、当署職員は、林野火災消火訓練として、水の便が悪い状況を想定し、消防団と合同で組立式簡易水槽を設け、ジェットシューターによる初期消火訓練を行いました。

↑ジェットシューターで消火訓練

鹿児島県いちき串木野市の長城国有林で、署職員及び請負事業体など約50人が参加して、安全勉強会を開催。会では、ストロークハーベスタを導入した低コスト・高能率作業システムによる保育間伐(活用型)を見学し、鹿児島県林業労働力確保支援センターの岡山機械管理課長と鹿児島県森林技術総合センターの吉永林業専門技術員から講義を受けました。最後に活発な意見交換を行うとともに、参加者一同が請負事業体の「ゼロ災」に向けて決意を新たにしました。

↑真剣に勉強する参加者

青井岳国有林において、都城市立上長飯小学校子供会の児童と保護者36人に森林教室を行いました。これは、同会から、夏休み子供レクリエーションとしての依頼があったもの。児童らは、デコボコした木や細長い葉っぱなどキーワードを頼りに指令カードに記載された物を林内から探したり、丸太切りや保育間伐を体験。初めての鋸に苦労しながらも周りの声援を受けて懸命に鋸を曳いていました。猛暑の中にもかかわらず、木々や川など自然に触れながら、夏休みの想い出づくりを満喫していました。

↑宝もの探しに夢中な児童

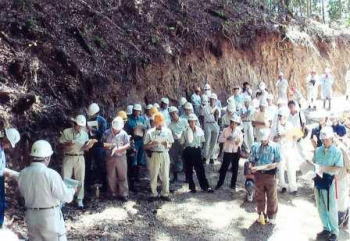

大畑国有林において、局指導の下、職員及び林業事業体など50人が参加し、低コストで壊れにくい路網整備の現地検討会を開催。40度を超える傾斜地や深い谷を渡るための木組みなどの構造物を活用しながら、表土ブロック積み方式の実演が行われました。参加者は熱心に写真を撮るなど、それぞれの現場にあった路網整備ができるよう、今後の路網整備を更に推進することにしました。

↑低コスト路網整備について現地検討する参加者

土木協会会員24人が参加して当署管内の荒川・安房林道でボランティア清掃を行いました。これは、観光客や登山客などの車両の通行が多い林道を清掃や整備し、車両事故防止に貢献しようと昨年に引き続いて行われたもの。当日は猛暑の中、汗だくになり全線にわたって側溝の清掃やゴミ拾い、雑草の刈り払い等の整備を行い、屋久島を訪れた観光客や地元の人に感謝されていました。

↑車両の通行量が多い林道を清掃し車両事故防止に貢献

独立行政法人国際協力機構からの依頼を受けて「日中林業生態研修センター計画プロジェクト」から3人の研修員を受け入れました。

はじめに、津元賴光局長から管内の国有林の特徴、管理経営の方法等の説明を受けた後、阿蘇の民有林直轄治山事業の工事箇所、吉無田にある法人の森林及び植物群落保護林等を視察しました。研修生は、「民有林直轄治山事業」及び「法人の森林」の仕組について高い感心を示していました。また、森林の持つ水源涵養機能を吉無田水源の水量の豊富さや清らかさを見て実感していました。短時間でしたが、有意義な熊本での研修となりました。

次に、宮崎南部森林管理署に移動して、特色ある幾つかの森林・林業地を視察しました。原生的な照葉樹林と多くの滝があり、森林セラピー基地の候補地ともなっている猪八重渓谷では、すがすがしい風と水の音に研修の疲れを癒されているようでした。樹齢130年、胸高直径1㍍、樹高30㍍以上、8品種からなる飫肥スギが林立する三ツ岩林木遺伝資源保存林では、その重厚な林相に感嘆の声が上がっていました。板谷の治山現場では、中国では少ない台風災害の凄まじさを実感し、困難の伴う復旧を関係機関と連携しながら確実に成し遂げたことを高く評価していました。このほか、日南製材事業協同組合ではスギ人工林の原木を、飫肥城では三ツ岩林木遺伝資源保存林の風倒木を活用し復旧された大手門等を視察。車内移動中も含め様々な質問、回答が繰り返されていたことからも、実のある良い研修になったものと思われます。

(担当:総務課)

↑民有林直轄治山事業に関心を寄せる研修員

指導普及課では8月23日、熊本森林管理署管内の金峰山国有林で、熊本市の小学校の先生を対象に、森林・林業について学ぶ「森の塾」を実施しました。

12回目となる今回は、朝から雨に見舞われ、急きょ日程を変更しての実施となりました。

はじめに先生達は、間伐の必要性や作業の方法について学んだ後、木工品作りに挑戦。日頃とは勝手が違い教わる側にまわった先生方は、「子供達にゃ見せられん」と言いながらも、木工品作りを楽しみながら木材の性質について学びました。

午後からは、金峰山周辺の森林を散策しながら、樹木の葉の特徴、見分け方について学びました。

最後に先生方と森林環境教育について意見交換を実施して「森の塾」を終了しました。

↑出来上がった作品を手に満足顔の先生ら |

↑間伐の必要性や作業の方法を学ぶ先生 |

熊本県人吉市の人吉民芸村で児童養護施設八代ナザレ園の園児45人を対象に森林教室を行いました。これは、恵まれない子供らを励まそうと民芸村の村長が、地域住民と交流会を開いているもので、当署職員は園児達に森林の働きを説明した後、サクラの小枝を使った動物作りや押し花を使ったしおり作りを指導しました。園児ならではの発想で、イモ虫、カブト虫等ユニークな物ができ、楽しい一日を過ごしました。

↑サクラの枝で動物作り

熊本市の金峰山国有林内で、一心小学校の児童74人を対象に、今年度最初の「よかよか金峰の森」森林教室を行いました。当日は雨天により、室内で本立て作りや紙芝居となりました。児童たちは慣れないながらも本立てを一生懸命作り、全員が立派に作り上げていました。また、職員による紙芝居が始まると真剣に聞き入っており、児童たちは貴重な体験ができたことで更に森林に関心を持った様子でした。

↑本立て作りをする児童ら

林道の維持修繕の促進に資するとともに、日頃から維持修繕の重要性について、職員の認識の向上を図ることを目的として、本年度より「林道の日」を創設し、全職員による林道整備を実施。今年2回目の林道の日は、署長以下38人が参加し、玖珠町の平家山林道外2路線を対象に横断溝や側溝に貯まった土砂除去作業に汗を流しました。

↑横断溝の土砂を取り除く職員

太平洋を眼前にした宮崎県都農町の海岸保安林で、熊本森林土木協会宮崎支部会員と当署職員により漂着ゴミや不法投棄などの清掃活動を行いました。総勢22人が夏の暑さが残る中、海岸保安林の漂着ゴミと管理道脇の不法投棄など2㌧トラック3台分を回収しました。毎回、海岸保安林等の整備・清掃を通じて、モラルのあり方が問われますが、この取組は「汗流し奉仕、海岸保安林で清掃」と地元紙にも紹介されました。

↑トラック3台分のゴミを回収

最近増えている交通事故を問題視して、熊本県菊池市の城北自動車学校で安全運転診断を行いました。職員は、隣に教官を乗せてコースを運転しました。運転免許を取った頃のように初心に戻り、慎重に運転していましたが指摘される所も多く、改めて自分の運転を見直すことができました。また、夜間視力と動体視力の検査により、運転状況の変化に伴う危険性を予測することができました。最後に、全員で安全運転版の指差唱和で締めくくり、安全運転に対する意識を高めました。

↑教官を乗せてコースを運転

8月上旬の台風5号の被害により宮崎県延岡市の五ヶ瀬川河口などに大量の流木等が漂着し、漁業施設に大きな被害を与えました。このため9月9日、ボランティアら約3400人が集結、同河口付近7㌔にわたって流木清掃大作戦が行われました。「困った時は、お互い様」、「地域のために協力しよう」と、当署からの呼びかけに、職員18人に加え造林や素材生産、森林土木などの各事業体から百数十人に及ぶ参加があり、率先して清掃作業に汗を流しました。炎天下の辛い作業でしたが、山側の熱い思いは、地元住民や漁業関係の方々にも通じたものと考えており、地域とのきずなが一層深まった一日となりました。

↑流木清掃に汗を流す参加者

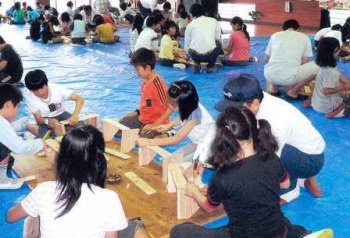

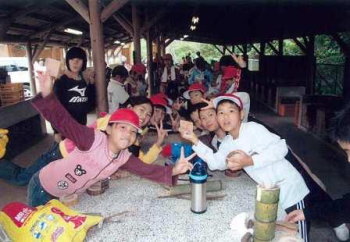

9月11日、金峰山少年自然の家で託麻原小学校児童148人を対象に森林教室を行いました。

今回の森林教室は同小学校の依頼を受け実施となったもので、各課及び熊本署熊本森林事務所より応援をいただき総勢27人のスタッフで対応しました。

当日は、6班に分かれ、少年自然の家の散策コース沿いの樹木の特徴などを説明したり笹舟など自然を使った遊びなどを紹介しました。

子供たちは、イヌビワの実が甘いことに驚いたり、ヤブムラサキの葉に触って気持ちがいいとはしゃいだり、身近な自然を五感をいっぱいに働かせ感じていました。

午後からは、ヒノキの間伐材を使った丸太切り体験と、森林散策で拾った枝条などを使い木工クラフトに挑戦しました。

丸太切りでは、器用に鋸を使う児童、リズムよく引けず悪戦苦闘する児童と様々でした。中には鋸クズの臭いに気づいて「いい臭いがする。この臭いは何」などと質問する子供もいて、その感性の鋭さに驚かされたりと、子供たち以上にスタッフにも有意義な森林教室となりました。

(担当:指導普及課)

↑散策しながら木の特徴を説明 |

↑木工クラフト作りに笑顔で取り組む児童 |