![]()

ホーム > 報道・広報 > 広報誌・パンフレット > 広報九州 > 広報九州・平成19年9月号

8月7日、局大会議室において、国有林野等の管理及び処分を調査審議する「第90回国有林野管理審議会」が開催されました。

会議では津元賴光局長があいさつした後、会長に熊本商工会議所会頭の中尾保徳氏を選出し、当局が諮問した4議案について審議が行われました。

国有林野管理課長が、スライドを使用して各議案の内容を説明した後、各委員からの意見などを聴取する方式で行われ、4議案とも諮問どおり答申されました。

諮問事項は、次のとおりです。

↑国有林野審議会であいさつする津元局長 |

↑中尾保徳会長 |

熊本県が地域林業実践体験推進事業を委託している水俣芦北森林組合の依頼で、熊本県立芦北高等学校林業科2年生5人を対象に研修を行いました。

はじめに、国有林の役割と森林管理局の組織について、九州の森林展示館及び九州の国有林(パンフレット)により説明を行った後、監物台樹木園に移動して、樹木の種類と構造等について、園内を散策しながら主要な樹種について、樹木の特徴・葉の特徴・用途等について説明を行いました。その後、森林環境教育に関連する話題にふれ、森林の大切さについても付言しました。

研修生からは、「樹木の特徴が良く理解できた、知らない木や、初めて見る木が沢山あって勉強になった、多くの樹種が見られて素晴らしい」等の感想があり、これを受けて今後、樹木に関しての学習を深めていきたいとの意気込みが伺えました。

(担当=指導普及課)

↑樹木の種類と構造等を学ぶ生徒 |

↑ルーペを使い葉の特徴を観察 |

熊本県水上村市房国有林内において、同村の小学4・5年生15人を対象に、国の天然記念物・国内希少野生動物種・環境省の絶滅危惧A.類に指定されているチョウ(ゴイシツバメシジミ)の観察会を開催。これは、チョウの保護と普及啓発を目的に開いたもので、九州大学の三枝豊年名誉教授から水上村の自然やチョウの特徴など説明を受けた後、双眼鏡でチョウを探しましたが、残念ながら確認はできませんでした。三枝名誉教授は「チョウを守るには、幼虫の餌であるシシンランが自生できる環境づくりが大事」と話されました。

鹿児島県鶴田ダム上流の県道鶴田大口線沿いにおいて、さつま町・大口市の関係自治体、協力会社8社、当署職員の総勢68人が参加し、クリーン活動を行いました。当日は、真夏の炎天下での大変な作業でしたが、無事に目的を達成することができ、古タイヤ、農機具やバイク等ダンプカー8台分を回収しました。今後、森林が果たしている重要な機能(水・酸素の供給等)を一般の方々に理解され、不法投棄防止への意識が高まることを望みます。

↑不法投棄されたダンプカー8台分のゴミを回収

高山植物などの保護などのため霧島山系をパトロールする森林保護員(グリーン・サポート・スタッフ)を本年度も4人任命し、その出発式を霧島市の高千穂河原で行いました。出発式には、署長をはじめ当署職員、環境省、自然公園財団等の関係者の出席のもと、4人の森林保護員に対して署長から腕章などが渡され早速巡視に出発。本年度も、霧島山系の山々をパトロールする森林保護員が始動しました。

↑任命された4人の森林保護員

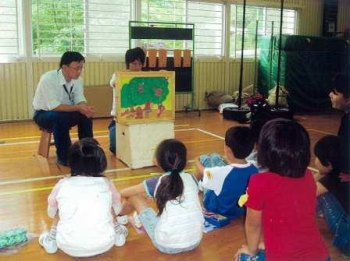

宮崎県椎葉村立尾向小学校の全校児童25人を対象に、お届け講座を実施。上級生は、スライドを使って樹木の特徴など学んだ後、樹木等の名前を回答用紙に書く「子ども樹木博士認定」に挑戦。最高点を獲得した6年生の椎葉ひかりさんを始め児童全員に「認定証」を授与しました。下級生は、紙芝居や、紙で作った種子の模型を飛ばして楽しみました。最後に、児童からお礼の挨拶があり「森林の大切さが良くわかりました。」等の感想がありました。

↑紙芝居を熱心に聞く児童ら

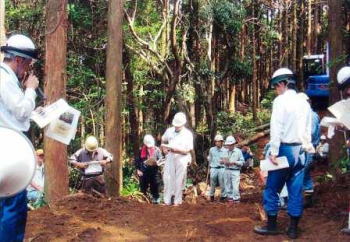

船行森林事務所管内の国有林において、簡易で崩れにくい路網の普及・定着に向け、熊毛流域森林・林業活性化センターと共同で低コスト路網研修を実施。当日は、鹿児島県、管内の林業事業体、当署職員が参加し、森林管理局の担当者の説明と重機による実技を交えながら、実際に路網を作設。参加者からは、技術的な問題や作業コストに関することなど多くの質問が出され、低コスト路網への関心の高さが感じられました。今後、熊毛地域の人工林の整備に積極的に取り入れられることを期待しながら研修を終了しました。

↑低コスト路網の説明を聞く参加者

宮崎県木城町の「郷土の森(フォレストピア石河内)」において、下刈や散策歩道の階段作設等を実施。これは、地域住民等の森林とのふれあい、森林環境教育の場として親しまれて来ている「郷土の森」を地域住民、木城町、高鍋造素協、当署の4者で保全協議会を設立し、森林整備に取り組んでいるもの。当日は、ボランティア約40人が参加し、汗だくになって作業に取り組みました。立派に整備された林内に喜びを感じつつ、多くの皆さんが森林とのふれあいに訪れることを願っていました。

↑歩道整備をする参加者

九州森林管理局では、8月11日、12日に熊本市で行われた「くまもと環境祭」に参加しました。このイベントは子供たちを対象に体験しながら環境について学ぶ目的で、今年初めて開催されたものです。

熊本市に初めて誕生したNPO法人「熊本温暖化対策センター」主催で、マイ箸作りや牛乳パックの紙すき、ミニ・ソーラーカー作り等と並んで、「木にふれよう、森林を感じよう!」をテーマに、樹木のタネの模型飛ばし、木工品づくり、木材チップのプール、積み木広場を設けるとともに、「もりぞうとキッコロ」のDVD放映を2日間にわたって行いました。

真夏の日差しが照りつける中でしたが、たくさんの親子が紙芝居を見たり、木工作りやタネの模型飛ばしを楽しんでくれました。また、パネルを見て熱心に質問してくる方もおられ、森林の大切さへの理解が深まりつつあるのを実感しました。

(担当=企画調整室)

↑木工品づくりに熱中する親子

第14回漢那ダム祭が沖縄県宜野座村漢那ダム湖畔公園で「森と湖に親しむ旬間」の行事の一環として開かれました。当署からは、職員総出により、樹種名当てクイズ、森林パネル展、親子木工教室を行いました。リュウキュウマツ材を使った木工教室は参加した子供たちの人気が高く抽選により参加者を決めるなど、同ダム祭りを盛り上げることができ、国有林のPRができました。

↑式典会場でPR

森林官、基幹作業職員を対象に現地研修を実施。大洞国有林内の間伐展示林及び保育間伐活用型の実行箇所で、間伐の方法や壊れにくい低コスト作業路の作成要領等、特に切り高の低い、逆カントの水はけのよい作業路の作成について関心を持っていました。また、民間林業の社有林で間伐、複層林施業について説明を受け、意見交換等を行い、有意義な研修ができました。

↑間伐の方法等について学ぶ参加者

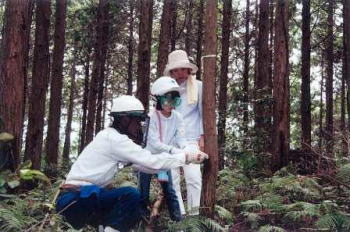

1993年の8・6水害を忘れず、森林などの自然が果たす役割について学ぶ「第8回水の緑を育てる親子ツアー」が開かれ、森林の学校を当署が担当し、甲突川源流部の山之内国有林で開催。当日は、親子約40人が参加して森林の働きや間伐の必要性などについて説明を受けた後、ヒノキの間伐に挑戦。子供たちは職員に手伝ってもらいながら懸命にノコを引き、木が倒れると歓声を上げていました。子供たちからは「手入れする人がいて森が守られていることがわかった」などの感想がありました。

↑親子でヒノキの間伐に挑戦

一ッ葉海岸及び県道日南高岡線沿いの国有林内への廃棄物等の不法投棄が特に多いことから、宮崎市と当該地域の広瀬小学校区地域づくり協議会、国有林関係企業体等に協力をお願いし総勢約100人でクリーン活動を行いました。集めたゴミは2tトラック4台、4tトラック1台となり、猛暑の中、みんなで流した汗が、不法投棄の防止に繋がることを願っています。

↑「ゴミ拾ったヨ!」参加の園児

「森と湖に親しむ旬間」の行事の一環として「耶馬渓ダム湖畔祭り」が開かれ、当署も木工教室を受け持ち、杉板使用の虫かご作成を指導しました。同湖畔の公園で「カブト虫狩り」が行われたこともあり、100個準備した虫かごもなくなりました。職員も汗だくで対応し、完成すると喜ばれ、森林管理署をより身近なものとしてPRしました。

↑杉板を使って虫かご作り

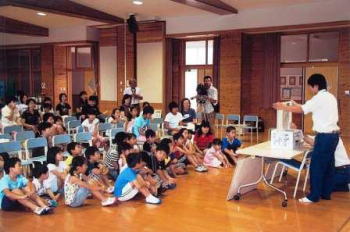

夏休み期間中に鹿児島県いちき串木野市立串木野小学校家庭学級の親子約60人を対象に森林教室を実施。当日は、紙芝居を使って森林の働きなどについて説明した後、親子で慣れない金づちに苦労しながらも巣箱を作成し、一部を校内の樹木に設置しました。児童らは夏休みの工作の宿題にもなったと大喜びでした。この模様は地元テレビで放映され、当署の森林環境教育の取組をPR出来ました。

↑森林の働きについて学ぶ児童ら

宮崎県都城市高城町の四家小中学生と地元高校生・教職員・地元関係者約30人が参加し、薩摩街道の天然林内を散策しながら、保育間伐や枝打ちの林業体験や聴診器で木の音を聴いたりしました。今回は、四家地区の活動イベントの一環として当署への依頼があったもので、藩政時代に薩摩藩が領外に出るため作った薩摩街道の散策を通じて、子ども達が時代に思いを馳せるとともに我が町の国有林に親しんで貰えればと思います。

↑聴診器で木の音を聞く児童

浜山国有林の海岸林で「富田浜の緑を守る会」を主体に、熊本林業土木協会宮崎支部、当署職員など総勢130人のボランティアが約4㌶の下刈りや不法投棄物の撤去・清掃等と、当署が取り組んでいる地域発案システムによる海岸林の整備を実施。ここは、保安林としての公益的機能を発揮している外、隣接の湖水ケ池と一帯となって地域住民の森林セラピーや憩いの場にもなっており、作業終了後は、整備されてすっきりとなった海岸林と湖水ケ池を目前に、参加者の満足のいく笑顔が印象的でした。

↑ボランティアによる下刈作業

沖縄県豊見城市立伊良波小学校の5年生全員104人を対象に森林教室を実施。「山学校みどりの教科書」を使い森林の地球温暖化防止や木材利用の大切さなどを説明し、児童らはメモをとりながら真剣に聞き入り、持参したマングローブ等の樹幹を持ち上げたり、ヒノキの香りに驚くなど貴重な体験や「木の名前当てクイズ」で先生と共に楽しい時間を過ごしました。後日、児童らから「森林が地球温暖化を防いでいることに興味を持った。木で作られた物を大切にしたい」など多くの感想文が届きました。

↑森林の働きについて学ぶ児童

鹿児島県西出水小学校と荘小学校の先生3人が、出水森林事務所管内で3日間にわたり国有林の森林を育てる作業を行いました。これは体験活動を通じて郷土の良さや地域に根ざした教育の推進、学校教育以外の社会への視野拡大の場になるため当署での研修となったもので、同事務所首席森林官等が講師になり森林育成、木材販売、治山や林道等学び、間伐実習では初めての伐倒に悪戦苦闘しながら作業しました。最後に、先生方は「初めての体験で良い経験になり、有意義な研修でした。子供たちにも森林や林業についてしっかりと教えます」との感想を述べました。

↑間伐実習をする先生

8月29日、熊本城内の監物台樹木園において、第2回「実践・公開講座」(木工品作り)を行い20人が参加しました。熊本県伝統工芸館木工サークルのメンバー8人の協力を受け、スギの間伐材を利用したプランター型のミニ鉢入れと多目的ラック作りに挑戦しました。

はじめに、同メンバーから鋸の使い方や釘の打ち方などアドバイスを受けながら熱心に木工品作りに取り組み、楽しそうに作業していました。参加者は、出来上がった作品に満足していました。作業終了後は作品を手に嬉しそうに記念写真に収まっていました。

今後もこのような講座等を通して木の暖かさを感じてもらい、木への親しみを持っていただければと考えています。

(担当=指導普及課)

↑「しっかり押さえててネ!」

熊本県菊池市北側に位置する竜門ダムにおいて「竜門ダムフェスタ」が開かれました。各テントでは木工教室が行われ、当署から出店した本立てや木製ペンダント作り、職員手作りの火おこし器による火おこし体験等が好評で、火が燃え上がる度に、歓喜の声が上がりました。夏休み初日の空の下、丸太切りやペンダント、本立てを職員の指導を受け目を輝かせながら製作していました。

↑火おこし体験する児童