![]()

ホーム > 報道・広報 > 広報誌・パンフレット > 広報九州 > 広報九州・平成18年9月号

鹿児島県内の森林・林業・木材産業関係者や当局、鹿児島大学、鹿児島県などでつくる「儲かる林業研究会」(竹内郁雄会長・鹿児島大学農学部教授)と、肝属木材事業協同組合(佐々木幸久理事長)の共催による公開シンポジウム「新しい国内林業の姿を考える」が7月20日、鹿児島大学稲盛会館ホールにおいて、関係者ら250人が参加して開かれました。

基調講演は川村秀三郎林野庁長官が行う予定でしたが、緊急の用務が入り急きょ山田壽夫九州森林管理局長が行いました。

山田局長は、(ア)我が国の木材需給(イ)木材産業の現状と課題(ウ)木材産業の展開方向(エ)九州の森林の現状(オ)九州からの日本林業再生(カ)世界の木材の動きーーについて、図表を使うなどして講演しました。

続いて、宮崎県森林組合連合会の駒田勤参事が「宮崎県における木材供給への取組」、プレカット業界最大手のポラテック(株)の北大路康信取締役プレカット事業部長が「住宅業界から国産材に望むこと」と題し話題を提供しました。

その後、鹿児島大学農学部の寺岡行雄助教授が進行役となり、山田局長、駒田参事、北大路取締役の3氏でパネルディスカッションが行われました。

会場からも真剣な質問が寄せられるなど、国産材の復権に向けた活気あるシンポジウムとなり、盛り上がりました。

(担当=販売課)

熊本県立芦北高校林業科2年生の8人が8月11日、当局を訪れ、森林・林業や国有林の役割などを学習しました。

これは、水俣芦北森林組合が熊本県から委託された地域林業実践体験推進事業の一環で、同森林組合の岩本俊二支所長が案内され、同校の藤崎貫治林業科主任も同行。

生徒らは局で、森林・林業の現状、国有林の特徴や組織機構、公益的機能重視の管理経営などを学んだ後、熊本城内の一角にある監物台樹木園を見学し、森林・林業や国有林への理解を深めました。

また、熊本県立熊本北高校からも8月3日、将来「森林」に携わる職業を希望する1年生4人が来局し、九州森林管理局の概要などについて学習しました。

(担当=総務課)

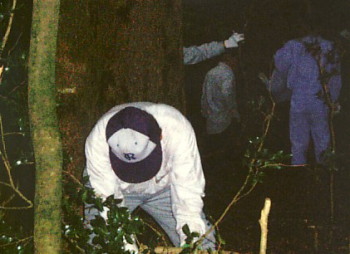

当局では、7月1日~31日までを「『国民の森林』クリーン月間」に設定し、各森林管理署等において国有林内に不法投棄された廃棄物を関係自治体、団体、ボランティアなどと連携・協働し、撤去しました。

これは、昨年度から取り組んでいるもので、「国民の森林」としての国有林内をクリーンにする活動を積極的に推進し、深刻な社会問題となっている不法投棄防止への国民の意識が高まることが目的です。

同クリーン月間に先立ち5月、各森林管理署等で国有林の不法投棄防止一斉パトロールを行い、不法投棄されている約500カ所を確認しました。

今回は、そのうち、水源地や景勝地など、地域と関わりの深い個所などを選定し、古タイヤやテレビ、冷蔵庫、ベッド、建設廃材、自転車、自動車部品、空き缶など大量のゴミを撤去しました。

この模様は、多くのテレビや新聞で報道されるなど、国民に不法投棄防止をアピールすることができ、啓蒙・宣伝に大きな効果がありました。

今後も、地域などと連携・協働し、このような活動などを通じ、国民のモラルが高まる取組を進めることとしています。

(担当=国有林野管理課)

大分県森林整備センターの研修生12人が、大分県由布市の星岳国有林の星岳間伐展示林を視察しました。同展示林は、間伐方法の普及などを目的に昨年度設定したもので、列状間伐など多様な間伐方法を展示しています。同センターからの研修生の受入は昨年に続き2回目で、間伐技術の習得が目的。研修生はあいにくの雨の中にもかかわらず、午前2時間コースの説明を熱心に聞きました。

当局では8月3日、当局会議室において環境省九州地方環境事務所と九州地方連絡会議を開きました。

同会議は、林野庁と環境省が緊密な連携、調整の下に円滑な行政を行う必要があることから設置されているもので、今年度で16回目です。

同会議には、当局から安室正彦計画部長ら9人が、環境省から坂本真一統括自然保護企画官ら7人が参加しました。

会議では、当局から保護林保全緊急対策、森林生態系保全・再生対策事業等について、環境省からグリーンワーカー事業、自然再生事業、希少野生動植物種の保護などについてそれぞれ説明を行った後意見交換し、さらに連携を図ることにしました。

(担当=計画課)

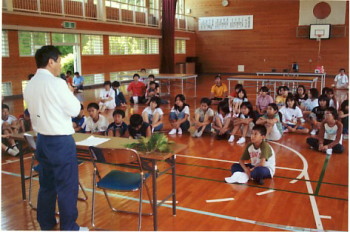

熊本県錦町立一武小学校6年生とその保護者約70人を対象に、当署職員の流域管理調整官と森林ふれあい係長が森林教室を行いました。これは、同小学校から依頼を受けたもので、前日から「自然とふれあい生きる力をつける」ことを目的にキャンプ学習中。森林教室では、はじめに紙芝居で森林の役割・働きや樹木について学んだ後、苛性ソーダを用いて「葉脈のしおり作り」に挑戦。児童らは出来上がったヒイラギなどの葉脈模様に感動していました。最後に、児童が「森林の大切さが良く分かり、森林を大事にしていきます」と感想を述べました。

「森と湖に親しむ旬間」の行事の一環として、耶馬溪ダムで森と湖の祭典「耶馬溪ダム湖畔祭り」が開かれました。当署も木工教室を行い、杉板を使用した虫かご作りを指導。同湖畔の公園では「カブト虫狩り」も行われたため、木工教室には多くの親子連れが訪れました。児童らは、釘を曲げたり、誤って違う個所に打ち付けるなど悪戦苦闘。職員も汗だくになりながらの指導でしたが完成すると喜ばれ、森林管理署をより身近なものとしてPRすることができました。

沖縄県宜野座村の漢那ダム湖畔公園で、森と湖に親しむ旬間の行事として、「第13回漢那ダムまつり」が開かれました。当署は、森林パネル展、親子木工教室、樹種名当てクイズを実施。樹種名当てクイズでは、郷土の樹種を25種程度展示し、工夫を凝らした内容となりました。いずれのブースも人気が高く、同ダム祭りを盛り上げることができ、国有林のPRができました。

当局では7月14日、宮崎森林管理署会議室において、当局、宮崎県、綾町、自然保護協会、てるはの森の会の5者全員が出席し、「綾の照葉樹林プロジェクト(綾川流域照葉樹林帯保護・復元計画)」の第4回連携会議を開きました。

会議の主な議案は、(ア)平成17年度事業報告及び収支決算報告(イ)平成18年度事業計画及び収支予算書(ウ)「郷土の森」の設定についてーーの3項目。

特に平成18年度事業計画では、(ア)対象エリア内での森林生態系保護地域の新設について調査などを行い、その妥当性について検討委員会を立ち上げ、来年度の設定に向けて検討する(イ)復元事業(人工林を照葉樹林に復元)に当たっては、復元事業を行う前後に植生などを調査し、生態系の影響なども調べる(ウ)ボランティア用見本林を1カ所追加し整備するーーなどについて了承され、会議を終えました。

(担当=計画課)

宮崎県新富町浜山国有林内の海岸林を、宮崎県新富町の「富田浜の緑を育てる会」(土屋良文会長)が主体となって、同町内の18のボランティア団体が連携・協働し、森林ボランティア活動を行いました。これは昨年、当署と高鍋町と新富町の三者で結んだ「高鍋・新富海岸森林整備等に係る協定書」に基づくもの。当日は約150人が参加し、昨年植栽した抵抗性クロマツや遊歩道沿いのアジサイ、ヒラドツツジなどの花木類周辺の下草を刈り払いました。参加者は、50年、100年後を見据え、白砂青松の復活を願い、同海岸林を町民の憩いの場やレクリェーションの場にと森林整備に汗を流しました。

佐賀県鹿島市の平谷国有林の「平谷郷土の森」で、当署職員、平谷自然の館館長、鹿島市職員、地元住民など20人が参加し、歩道の整備や看板設置、雑木除去などを行いました。参加者は作業が進むにつれ、樹齢約200年のケヤキや昔名残の炭窯後などがよく見えるようになり、「大変きれいになった」と話すなど、雨と汗に濡れながらも満足していました。

当局では8月1日~2日、西都児湯森林管理署管内の尾鈴風致探勝林と同署会議室において、本年度の「レクリエーションの森」に関する検討委員会を開きました。

同委員会は、本年度の地域管理経営計画を樹立する森林計画区内の「レクリエーションの森」15カ所を、さらに魅力あるものにするため、施設の効率的な整備・維持管理、安全・安心に活動するためのリフレッシュ対策などについて、幅広い意見を聴取することを目的に昨年度から開いています。

同検討会の委員は、学識経験者や地方公共団体、NPO関係者などで構成。今回は同委員をはじめ、安室正彦計画部長、新地憲一西都児湯森林管理署長など16人が出席しました。

1日目は、「レクリエーションの森」実施対象地区に指定している尾鈴風致探勝林で現地検討会を実施。2日目は同署会議室において、事務局(国有林野管理課)から「レクリエーションの森」の設定の見直し、実施対象地区の取組方針、新たな利用区分導入の取扱い、リーディング・プロジェクトの取組状況などについて説明し、各委員からリフレッシュ対策などに係る専門的な意見をいただきました。

今後は、同委員会の意見などを参考に、本年度の管理経営方針書を変更し、魅力ある「レクリエーションの森」に取り組むこととしています。

(担当=国有林野管理課)

鹿児島県錦江町と南大隅町の児童ら約30人が、鹿児島県の根占港からフェリーで山川港に渡り、海上保安庁の山川海上保安署(鹿児島県指宿市)の巡視船「せんだい」に乗船し、佐多岬を経て稲尾岳近くまでを往復しました。その間、南大隅町役場の職員から海や漁業について、当署と鹿児島県照葉樹の森管理事務所の職員から稲尾岳周辺(「大隅半島緑の回廊」に設定)の森林の様子や森林と海の深い関係について学びました。児童らは、夏休みに特別な体験ができたと喜んでいました。

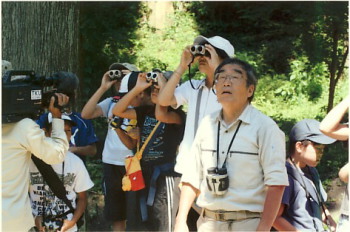

市房国有林内のキャンプ場周辺で、水上村の小学4~6年生18人を対象に、国の天然記念物・国内希少野生動植物種・環境省の絶滅危惧A.類に指定さているゴイシツバメシジミの観察会を開きました。この観察会は、ゴイシツバメシジミの保護と普及啓発を目的に開いたもので、講師は九州大学の三枝豊平名誉教授。児童らは、三枝名誉教授から水上村の自然やゴイシツバメシジミの特徴などについて説明を受けた後、双眼鏡でゴイシツバメシジミを探しました。その結果、めったに見ることのできないゴイシツバメシジミを発見するとともに、目前で観察でき感激していました。この模様は、地元テレビ局も取材し放映しました。

宮崎県椎葉村立尾向小学校3~6年生の緑の少年団22人を対象に、体験学習や森林の働きなどについてお届け講座を実施。体験学習では、児童が校庭の樹木に樹名板を立て、樹木の名前を覚えてもらいました。児童が「自分で樹名板を立てた木の名前は忘れません。また、森林は二酸化炭素を吸って酸素を出す働きなどについてよくわかりました」などと感想を述べました。最後に、「今日学んだことは、これからの緑の少年団活動に生かしていきます」と力強い言葉で講座を終わりました。

長崎市琴海町の千々道国有林で、長崎大学環境科学部の7人が保育間伐を体験しました。これは当署に同学生から、「森林ボランティアに参加する前に、林業作業を体験したい」との申し込みがあったもの。はじめに、業務課長が保育間伐の作業要領や注意事項などを説明した後、二人一組となって作業に入りました。最初は使い慣れていない腰鋸を手に、悪戦苦闘していましたが、段々と作業にも慣れ、思う方向に倒せるようになりました。学生らは、「この体験を機に、他の林業作業についても挑戦したい」と意気込みを見せていました。

熊本県立八代農業高校の先生2人が、河俣森林事務所管内の国有林で5日間にわたり林業を体験しました。これは同校から、採用後10年経過した先生の資質の向上を図ることを目的に、社会体験研修の依頼があったものです。先生は、講師の業務第一・二課長と同森林事務所の森林官の指導を受け、森林調査、保育間伐、下刈り体験などを通じて、森林整備の重要性と併せ、林業労働の厳しさと大変さを学びました。最後に、先生が「環境に対する森林の大切さや林業の厳しさが良くわかりました。この研修で学んだことを生徒に伝えたい」と感謝を述べました。

治山・林道工事の労働災害防止を図る目的に、当支署管内の土木施工業者や担当職員など40人が参加し、安全パトロールを行いました。治山工事現場の点検後意見交換。作業施設、安全標識の設置状況、現場で工夫している安全対策などについて活発な意見がでました。最後に、参加者が「今後も安全確保しながら品質の向上に努めていきたい」と述べ終わりました。なお、午前中は社会貢献の一環としてボランティア活動を行い、国有林内に不法投棄されているゴミを回収。冷蔵庫、タイヤ、家庭ゴミなど、4㌧ダンプカー2台分を回収しました。

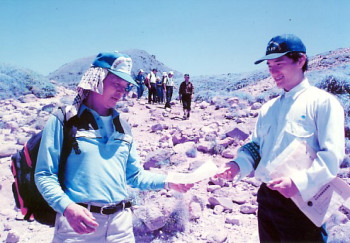

くじゅう地区高山植物保護対策協議会では、大分県のくじゅう山系で合同パトロールを行いました。これは、入林者の多い夏山シーズンの期間中に、高山植物の盗採防止などの啓発が目的。同協議会は、当署、環境省、玖珠警察署、九重町、九重の自然を守る会、九重・飯田高原観光協会などで構成し、高山植物を保護するため、登山者らを対象に啓発活動を行っています。今回は、各メンバーから約10人程度が参加し、くじゅう登山コースと涌蓋山登山コースで、登山者に高山植物の保護、ゴミの持ち帰りの呼びかけや、チラシの配布などで啓発活動を行いました。

宮崎自然休養林内にある花切山登山道を森林官や署内職員で整備しました。同自然休養林は県内外から利用者が多いところで、訪れた人が安全に登山や散策を楽しんでもらえるよう、危険個所にはしごやロープを、迷いやすい33カ所に標識を設置しました。なお、「宮崎自然休養林エリアマップ」も作成(先月号で紹介)し、登山コースの所要時間など掲載していますのでご活用下さい。

熊本森林管理署では、国有林にもっと親しんでもらおうと、同署が管轄する自然休養林や風景林など優れた景観や景勝地をまとめたパンフレット「熊本森林管理署の見所」を作成しました。

パンフレットは、A4判、12ページのカラー印刷で、日本名水百選の菊池渓谷や熊本市街地が一望できる金峰山、小国富士と呼ばれている涌蓋山、熊本名水百選の吉無田水源など12カ所を紹介しています。

ご希望の方は、封筒に住所、氏名を書いて返送用切手(140円)を同封し、下記の〈問い合わせ先〉へお申し込み下さい。

〈問い合わせ先〉

熊本森林管理署総務課

〒861ー1331熊本県菊池市隈府907

TEL:0968ー25ー2101

環境省希少野生動植物種保存推進員である乙益正隆さんを講師に招き、今年度初めての「人吉・球磨自然観察会」を開きました。これは、人吉・球磨地方の国有林などにおいて、参加者が身近な自然とふれあいながら、森林の役割や植物の生態・分布などについての見識を高めることを目的に昨年度から行っています。当日は、親子連れら38人が参加し、市房山キャンプ場周辺を散策しながら、講師から樹木の生態や特徴、民俗とのかかわりなどについて学びました。参加者は、「植物と人とのかかわりについても学ぶことができて大変良かった。次回も是非参加したい」と話すなど、自然を満喫していました。

ヤクスギランドに通じる林道を、屋久島内のタクシー運転手、路線バスの運転手、当署職員が清掃活動を実施。これは、日頃、観光客の送り迎えなどで使用する林道を安全にしかも走りやすくしようとの考えで、運転手さんが計画したもの。清掃活動は勤務の合間を調整し、連日約20人が参加。参加者は、林道脇の刈り払いや側溝の掃除、ゴミ拾いを行いました。刈り払いや側溝の清掃など慣れない作業で苦労も多かったようですが、きれいになった林道を満足そうに眺め、参加者一同が「来年以降も計画的に行おう」と話すなど、地元とのつながりを大切しなければと改めて感じていました。

「筑豊山の会」の会員が、集中豪雨で路面流出などの被害を受けた福岡県直方市の頓野林道の補修作業を行いました。同林道は、福智山(900m)登山コースの主要路線となており、同会員がボランティアで横断溝の整備や路面流出個所を補修。同会は、森林保全巡視員としての活動も活発で、日頃の登山の傍ら、林道の整備や登山道の整備、ゴミの持ち帰り運動などを推進しています。また、同会では一般市民などからの募金で、福智山の避難小屋(荒宿荘)にバイオ式トイレも現在建設中。10月の完成を目指し、会員全員で取り組んでいます。

当局では8月20日、熊本城内の一角にある監物台樹木園内において25人が参加し、第2回「実践・公開講座」を行いました。

同講座は、森林のもたらす様々な働きや大切さを理解してもらうことが目的です。

今回はスギの間伐材を利用した木工品作り。熊本市伝統工芸館木工サークルのメンバー5人にボランティアで協力をいただきました。

参加者は、同サークルのメンバーから鋸の使い方や釘の打ち方のポイントの指導を受けながら、熱心に、また楽しげに木工品つくりに取り組みました。時折、サークルのメンバーに手伝ってもらいましたが見事な花台や万能台が次々に完成しました。

参加者は作品を目の前に自画自賛。改めて、温かみのある木製品の良さや手作りの良さを実感していました。

(担当=指導普及課)

宮崎市の前浜国有林で「ふれあいの森」の協定を日本労働組合総連合会宮崎県連合会(溝口究会長)と結びました。対象地は、同国有林5.87haで、名称は、「守ろう県民の財産白砂青松の森」。調印式終了後、同連合会関係者とその家族や子供たちを対象に、「ふれあいの森」の下草刈りや除伐などの森林整備と森林教室を行いました。同連合会では、「ふれあいの森」をみんなに親しまれる白砂青松の海岸林に整備していくこととしています。

巨木の概要

所在地=鹿児島県鹿屋市下高隈町谷田門田国有林(大隅森林管理署管内)、樹種=スダジイ、樹高=22m、幹周=609cm、樹齢=250歳(推定)。

巨木周辺の状況

「たかくまふれあいの森」の中に巨木は生育する。この森は、標高200m、面積4.30haとなり、南日本特有の照葉樹林を形成し、シイ、カシ、イス、タブ、クス等が原生林に近い形で残る。

鹿屋市教育委員会の施策のひとつである環境学習「エコバスツアー」の場としてこの「たかくまふれあいの森」が利用されている。地域ではこうした森林教室の場などとして巨木を活用する方向。

ゴミは持ち帰ること。また、火気に注意。