![]()

ホーム > 報道・広報 > 広報誌・パンフレット > 広報九州 > 広報九州・平成18年7月号

当局では6月8日、熊本市のKKRホテル熊本において、国有林野事業職員定期表彰式を開催。1級精勤章(勤続30年)73人と2級精勤章(勤続20年)31人を表彰しました。

式典には1級精勤章受賞者と配偶者をはじめ、来賓や局幹部など約150人が出席。はじめに山田壽夫局長が「皆様のこれまでの努力と労苦に敬意と感謝の意を表し、心からお祝い申し上げます」と式辞を述べた後、受賞者代表・熊本南部森林管理署の田上正文技官に農林水産大臣の表彰状を伝達しました。

その後、林野庁長官の祝辞を田中謙司総務部長が代読。続いて、松岡利勝衆議院議員の初美夫人と九州国有林関連団体等連絡協議会の井上善治会長から来賓祝辞をいただきました。

最後に、森林整備課の古閑博行技官が「この栄誉と感激を糧に、国有林を国民の森林として未来に引き継ぐため、全力を傾けます」と受賞者を代表して謝辞を述べ、式典を終わりました。(担当=総務課)

5月22日と23日の両日、林政審議会の現地視察が熊本県で行われました。

同審議会では、現在、森林・林業基本計画の変更を議論されており、その中で、変更の柱の一つとして、充実しつつあるスギなどの人工林材を活用した「国産材の利用拡大を軸とした林業・木材産業の再生」が挙げられています。今回はこれを踏まえた林業の先進地「九州」での現地視察となりました。

現地視察には、日本大学教授の小平勇吉会長はじめ10人の委員、事務局の林野庁担当者、現地受け入れ側の当局及び熊本県が同行。当局から山田壽夫局長はじめ肥後賢輔森林整備部長、宇山雄一企画調整室長、熊本南部森林管理署管内から小島善雄署長と同署職員が参加しました。

1日目は、熊本県庁において森林・林業関係者との意見交換会を行い、2日目は、上球磨森林組合はじめ、地域材を使った住宅メーカーの新産住拓(株)、高性能林業機械を使用して素材生産事業を行っている(株)泉林業・熊本南部森林管理署の間伐現場、大規模スギ合板工場の新栄合板をそれぞれ視察しました。

移動のバス車中では、作業道による路網整備のあり方、木材の流通のあり方、木材産業の方向性などについて活発な議論がなされました。

最後に、小平会長が「大変、有意義な現地視察であり、各委員の頭の中がひとつの方向に収束してきたように思う」と述べられ視察は終わりました。

林政審議会では更に議論を深め、今年の8月下旬には森林・林業基本計画の変更に向けた答申が出される予定です。

(担当=企画調整室)

熊本県人吉市・大畑国有林「千年の森林」で、「緑のオーナー友の会」総会を会員ら約100人が参加し開催。総会後、ヤマザクラの記念植樹や、職員が児童らを対象に、紙芝居や草花を利用したしおり作り、ビンゴゲームなどを実施。また、バーベキューなど屋外料理を堪能しながら会員の親睦を深めました。

当局では6月11日、熊本城内の一角にある監物台樹木園において、市民を対象に平成18年度第1回「実践・公開講座」を開きました。

今回の講座は「絵手紙」で、28人が参加。講師は、昨年もご指導いただいた美術家として活躍中の怒留湯誓先生で、絵の具を使い、植物の花や葉っぱを光と影で現す描き方を学びました。

参加者は、気に入った花などを手に取り、真剣に、また楽しげに筆を動かしました。時折、講師の手助けもありましたが、素晴らしい心温まる絵手紙が出来上がりました。

また、今回は、玩具やコースターなどに利用されているエゴノキの円盤を利用した飾り物などにも挑戦。エゴノキに描いた絵は、白い木目から色鮮やかに絵が浮き上がり、その出来映えに満足していました。

(担当=指導普及課)

大分県九重町の国有林で、当署管内の請負事業体の現場責任者など関係者約60人が参加し、「ラミナ材生産に伴う意見交換会及び採材検討会」を開催。意見交換会では、採材基準やトラック運材などについての質問や意見がありました。また、採材検討会では、佐賀県の伊万里木材市場の担当者から、ラミナ材の採材方法の指導を受けました。参加者から「ラミナ材の採材方法がよく理解できました」との声が聞かれるなど、有意義な意見交換・検討会となりました。

低コスト路網の推進を図ることを目的に、熊本県多良木町の湾洞国有林で当署職員と森林官が参加し、「低コスト路網現地検討会」を開きました。検討会では、林地に優しく、壊れない、安くて使いよい作業道づくりを目指した低コスト路網の整備について活発な意見交換が行われ、今後の間伐を見据えた路網整備を進めていく上で有意義な検討会となりました。

沖縄県石垣島のボーイスカウトのリーダーを対象に、当センター職員が、森林の役割やネイチャーゲームについて指導しました。はじめにゲームのねらいや、やり方を説明した後、実際に参加者全員が数種類のネイチャーゲームを体験。日頃は子供らを指導しているリーダーらですが、自らが童心に戻ってゲームを楽しんでいました。

大分県の別府市と湯布市に跨る由布・鶴見岳自然休養林で、近鉄・別府ロープウェイと共催し、雨で順延しいた「鶴見岳自然観賞登山会」を30人が参加し開催。ミヤマキリシマの開花は、5月の日照不足で例年より遅く、当日が見頃となり、参加者は、歩道沿いに展開するミヤマキリシマやドウダンツツジなどの色とりどりの満開の花を見て、歓喜の声を上げるなど満喫しました。

長崎県対馬市の「あそうベイパーク」で、「森へ親子でどげえねえ新緑の集いin対馬」が対馬市主催で開催され、当署も対馬勤務の森林官ら全員が参加し、パネル展示や森林の紙芝居などを実施。同イベントは、次代を担う子供たちが森林と緑の大切さを学び、緑豊かな活力のある美しい郷土づくりに参加する心を育むために、緑化推進運動の一環として行われたものです。当日は、親子連れなど約300人参加し、記念植樹やネイチャーゲーム、シーカヤック、木工教室などで、一日中楽しみました。

当署会議室において、国土交通省九州地方整備局自然環境アドバイザーの乙益正隆さんを講師に、第1回「森のセミナー」を開催。今回は「かずらと生活」をテーマに行い、家族連れなど市民ら約30人が参加しました。参加者は、かずらと人とのかかわりなどについて、ユーモアを交えた講師の説明を真剣に聞いていました。その後、当署職員の指導で、草花を利用したしおり作りを行いました。参加者が「楽しくて大変有意義でした。次回も是非参加したい」と話すなど好評でした。

当署会議室において、大分西部森林管理署と合同で、NPO法人「碧い海の会」(田中新正理事長)と「ふれあいの森」の協定を結びました。「ふれあいの森」は、植樹や下草刈りなどの森林整備と一体となって、森林浴や自然観察会など森林とふれあい、自主的な森林活動ができるような森林です。対象地は、当署管内の大分県由布市鶴見岳国有林約5㌶と大分西部森林管理署管内の大分県別府市由布鶴見南平国有林約2㌶の2カ所で、名称はそれぞれ「碧い海の会ふれあいの森」「碧い海と深緑の森」。田中理事長は、「遊歩道を整備するなど、楽しい森づくり活動を展開して参りたい」と述べました。

NPO法人「ひむか里山自然塾」(岩切重人代表)と「遊々の森」の協定を結びました。「遊々の森」は、学校などが協定を結ぶことにより、さまざまな体験活動や学習活動行うフィールドとして国有林を継続的に利用できる制度で、森林の利用を通じて環境教育の場として利用してもらうものです。対象地は、宮崎市の八久保・細江国有林約53㌶で、名称は「ひむか里山の森」。同塾は、宮崎県や宮崎市の委託を受けて環境教育を行っており、今後は、国有林のフィールドを活用し、より効果的な森林環境教育が実践できると喜んでいました。

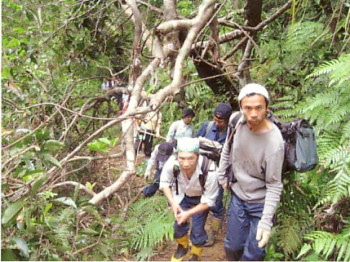

西表島横断路合同巡視が、西表島エコツーリズム協会の主催で行われ、当センター、環境省、沖縄県、沖縄森林管理署、竹富町などの関係機関から約30人が参加。同巡視は、観光客などの遭難防止が目的で、昨年の度重なる台風で発生した倒木の除去をはじめ、道標・案内板の点検、ゴミ回収などを行い、歩きやすい横断路となりました。

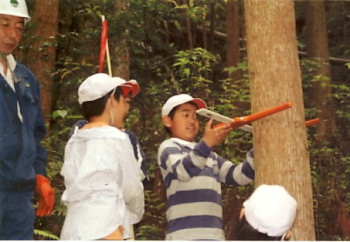

宮崎県都城市の青井岳国有林で、三股町立三股西小学校4年生125人を対象に森林教室を実施。児童らは、輪尺と測竿を使い収穫調査や丸太切りなどを体験しました。最後に、児童が「今日の体験を今後の学校での課題作りに活かします」とお礼を述べました。また、宮崎県小林市の巣之浦国有林で、小林市立幸ヶ丘小学校の緑の少年団(4~6年生)、保護者、教職員の22人を対象に森林教室を行い、樹名板の設置などをしました。

元熊本営林局総務部長として貢献された佐藤募さんが瑞宝双光章を受賞され、6月13日、局長室において山田壽夫局長が伝達しました。

この章は明治21年に制定され、公務等に長年にわたって従事し、成績を挙げた者に与えられる勲章。佐藤さんは、昭和48年8月1日、熊本営林局の総務部長を最後に退職され、現在は熊本県山鹿市にお住まいで、5月に88歳の米寿を迎えられましたが至ってお元気で、来局。

佐藤さんは、勲章を胸に「この度の受賞は、ご当局の計らいによるものと改めて深くお礼申し上げます。今後もこの感謝の気持ちを忘れず、何事にも前向きに頑張って参ります」と喜びを語られました。

(担当=総務課)

当署と仲間川地区保全利用協定締結観光事業者(玉盛雅通代表)が協力し、林野庁の「森の巨人たち百選」にも選ばれている「サキシマスオウノキ」(樹高18㍍、板根回り約33㍍、板根の高さ3・3㍍)周辺整備事業として、同樹木周囲の見学テラスを改修しました。同事業は、同テラスが老朽化したため、九州の国有林では初めての取組として、同観光業者に事業費の一部を負担していただくという方法で行いました。改修工事は自然環境に配慮し木材を使用。基礎もコンクリートを使わない木杭打ち込み工法で行いました。また、見学者がテラスから降りて周囲の根元を踏み固めないよう防護柵も新たに設置しました。

宮崎市で開かれた「平成17年台風14号による九州の土砂災害の調査研究報告会」で、当署の冨永雄二治山課長が鰐塚山崩壊直後の緊急対応と復旧計画について講演しました。これは社団法人砂防学会(会長・下川悦郎鹿児島大学教授)主催で当署も共催し、「鰐塚山山系土砂災害対策検討委員会」の委員長をされた宮崎大学の谷口義信名誉教授ら5人が講演。冨永課長は、管内でも特に被害が大きかった約30㌶に及ぶ別府田野川流域の崩壊状況と被災直後の対応などを説明。前述・検討委員会の最終報告を踏まえ、治山ダム37基を施工するなど、早期復旧に全力を挙げている現状と見通しを報告し、参加者の高い関心を呼びました。

東シナ海を望む白砂青松の吹上浜海岸の国有林で、鹿児島県いちき串木野市立市来中学校の3年生80人が清掃活動を行いました。小雨の降る中、ゴミ袋を片手にマツ林の遊歩道沿いに散乱するゴミや空き缶や海岸に流れ着いた浮遊物などを回収。生徒らはテレビや布団なども捨ててあり、驚いていました。また、ゴミの散乱状態を見て、「自分で持ってきた物は自分で持ち帰ればゴミは少なくなるのに」と感想を述べていました。今後も関係機関などと連携し、不法投棄の防止、ゴミの持ち帰りを呼びかけるなど、PRに努めていくこととしています。

宮崎県総合防災訓練が、関係機関と地域住民らが参加し、高千穂・日之影・五ヶ瀬町のそれぞれの会場で行われ、当署は五ヶ瀬町会場に参加。今回は、特に昨年の台風14号の教訓を活かすことを念頭においた訓練が行われました。会場では、住宅火災の飛び火で林野火災が発生したとの想定のもとで行われ、当署はジェットシューター部隊として出動。訓練はチェンソー部隊、消防ポンプ車部隊、ヘリコプター部隊と実践さながらの訓練が行われました。この訓練を通じて、災害時における住民の心構えと、当署における防災活動や緊急連絡体制の重要性を改めて再確認しました。

環境省くじゅう自然保護官事務所と九重の自然を守る会の協力で、くじゅう登山道の長者原から雨ヶ池コース沿いの国有林内に、関係者約60人が参加し、樹名板100本を設置。これは、同会の自然観察ガイド研修も兼ねており、当署職員が樹木の特徴を説明しながら樹名板を設置しました。樹名板を設置していると登山者から「木の名前がよくわかり、登山の楽しみが増えました」などと声をかけられました。今後も、森林とのふれあいと愛着をより深めていただくための様々な取組を行うこととしています。

治山・林道工事の労働災害防止と施工技術の向上を図る目的で、管内施工業者・署担当者など20人が参加し、安全パトロールを実施。実行中の工事箇所を点検した後、意見交換を行いました。参加者から「他の現場を見て大変勉強になった。今後も各現場と連絡を取りながら安全の確保・施工技術の向上に努めていきたい」などの意見が聞かれ、有意義なパトロールとなりました。

労働災害の絶滅を期すため、当署管内の請負事業体14社約60人が参加し、安全推進協議会を開催。日田労働基準監督署の監督官が労働災害の未然防止について安全指導を行った後、当署の担当課長が安全作業について指導。その後、請負事業体2社が「我が社の安全活動」を発表しました。最後に、全員で安全宣言を行い、労働災害防止の一層の推進を誓い終わりました。

当局では5月28日、平成18年度第1回森林倶楽部イベント「『神々の里』森を訪ねて」を行い、会員57人が参加し、宮崎県えびの市の甑岳(標高1301㍍)を訪ねました。

甑岳は霧島連山の一角をなし、霧島屋久国立公園に指定され、山頂には平らで小さな火口湖があり、えびの高原は標高が1200㍍であることから散歩気分で登頂できます。

今回は初の試みで、これまでもご協力してもらっていたNPO法人災害通信ネットワーク・森林監視隊(橋柿正與理事長)へ運営を委託しました。

バス2台に分乗した一行は、一路えびの高原へ向け局を出発。途中では、登山口近くの「えびのビジターセンター」でシカに遭遇。登山口に到着後、4つのグループに分かれ山頂を目指しました。

一行は、「日本の名松100選」にも選ばれているアカマツの美林や満開のミヤマキリシマに感激しながら、約午前1時間で甑岳山頂に到着。登山途中では、植物の観察会を行い好評でした。

山頂からの遠望は霧でかすみ残念でしたが、参加者は興味津々に、火口湿原の特異な植生や生き物に見入るなど、晩春の甑岳を満喫しました。

昼食を挟んで記念撮影するなど、楽しいひとときを過ごした後下山し、えびの高原のレストハウスでお土産を買い帰路に着きました。

次回は7月23日、佐賀県神埼市(旧脊振村)の「脊振山のブナ原生林を訪ねて」を行うこととしています。

(担当=指導普及課)

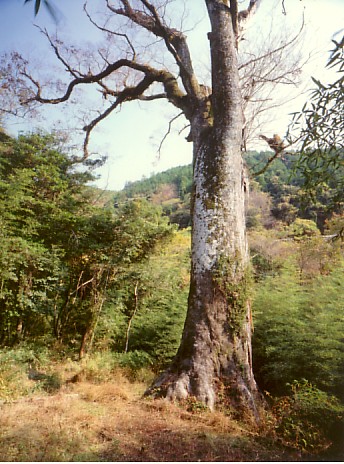

[巨木の概要]

所在地=鹿児島県大口市間根ヶ平国有林(北薩森林管理署管内)

樹種=ケヤキ

樹高=41m

幹周=816cm

樹齢=1000歳(推定)

[巨木周辺の状況]

鹿児島県大口市から宮崎県えびの市真幸に通じる国道447号の脇に巨木は生育し、車の中からも雄姿を見ることができる。周囲はスギの人工林と広葉樹に囲まれている。近くには大口市の十層池公園や青少年旅行村がある。

巨木周辺はきれいに刈り払われ、柵を設けたり、客土を行うなど樹勢回復のための環境整備が行われている。

巨木を保護するため、また枯れ枝が落下する危険があることから、保護柵内への立入は禁止。