![]()

ホーム > 報道・広報 > 広報誌・パンフレット > 広報九州 > 広報九州・平成18年1月号

新年明けましておめでとうございます。皆様にはご家族共々良い年を迎えられたこととお慶び申し上げます。

さて、昨年2月の京都議定書の発効や度重なる台風の襲来等を踏まえ、地球温暖化防止に貢献する健全な森林の育成や災害に強い森林づくりなどに対する国民の要請は非常に大きなものがあると考えています。また、貴重な森林生態系の保全や、国民が森林とふれあえる場の整備、森林環境教育の充実なども国有林に求められている大きな役割と考えています。

九州森林管理局では、このような多様なニーズを踏まえ、目指すべき方向性を明確にした森林整備を進めることとしています。また、それらの取組を国民にわかりやすく伝えたり、国民参加型で実践したりするなど、名実ともに開かれた「国民の森林」に向けた更なる取組を続けていくこととしています。

その一つとして、貴重な生態系の保護・復元を進める「綾の照葉樹林プロジェクト」が昨年5月にスタートしました。また、管内の人工林については、皆伐から間伐中心の施業にシフトし、長伐期化や複層林化等による公益的機能の一層の充実を図ることとしています。併せて、間伐の低コスト化や間伐材の大型新規需要の開拓、低質間伐材による間伐材パルプ紙の製品化等に取り組んでおり、採算のとれる間伐モデルを示し、民有林の林業経営にも貢献していきたいと考えています。更に、国有林内の名所や景勝地等の広報活動、地域と連携した不法投棄防止活動など地域に根ざした取組も強化しています。

九州森林管理局では、これらの取組を通じて新たな国有林の姿を示し、皆様方の期待に応えられるよう取り組んで参る所存でございますので、今後ともより一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。

九州森林管理局では、平成16年度より新生国有林として「国民の森林・国有林」を目指した様々な取組をスタートさせました。今後は、こうした新たな取組の芽を、更に大きく育てることとしていますので、その展望を紹介します。

九州森林管理局は、九州・沖縄8県に所在する約53万㌶の国有林を管理・経営しています。

この面積は九州・沖縄の森林面積の約2割に相当し、世界自然遺産である屋久島をはじめとする貴重な生態系としての森林や、景観が優れていたり都市近郊に所在したりするなど国民がふれあうのに適した森林、適切な森林整備により資源の循環利用ができる人工林等々、多様な森林を有しています。

このように多様な森林からなる「国民の森林」たる国有林を適切に管理するため、国有林野事業では基本方針として1.公益的機能の維持増進2.森林環境教育や森林とのふれあい等の推進3.地球温暖化防止等の新たな課題への率先した対応--を3本柱として掲げ、さらにこれらの取組を進めるにあたっては広報活動や国民の要請の的確な把握等を通じて国民との双方向の情報受発信を推進することとしています。

九州森林管理局では、平成15年度末に国有林の抜本的改革における集中改革期間を終え、16年度に新生国有林として新たなスタートをして以降、「国民の森林」としての目指すべき方向の実現に向けて具体的な取組を進めています。

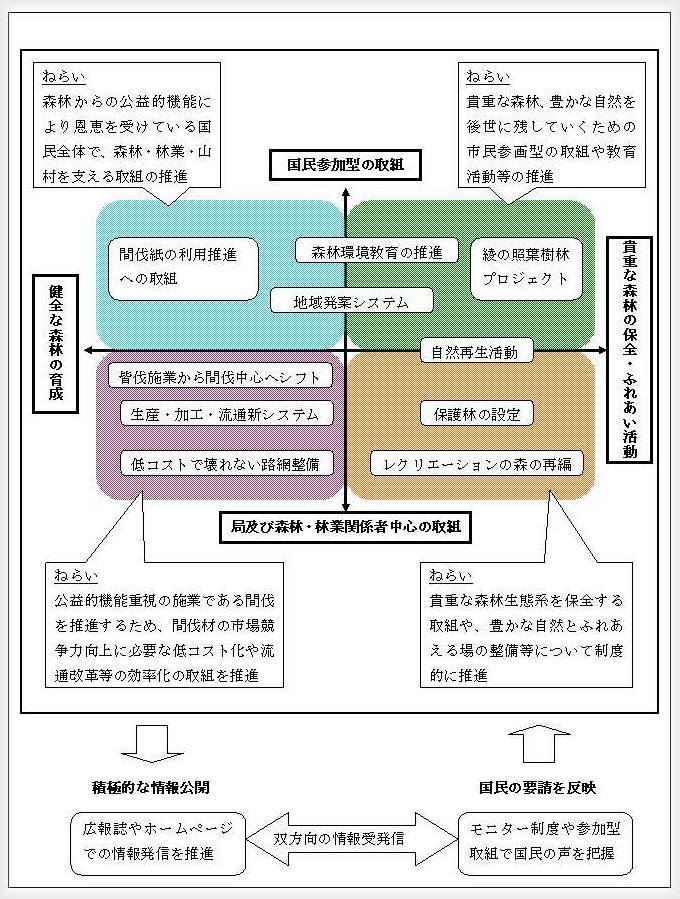

九州森林管理局が16年度以降進めている主な取組について前述の基本方針等を踏まえて整理区分をすると、九州森林管理局で進めている主な取組の系統図(図-1)のようになります。同図の横軸で示しているように、当局の取組はまず大きく二つの方向に分けられます。

一つは原生的で貴重な自然や森林とふれあえる場を適切に保全したり管理したりすることです。もう一つはスギやヒノキの人工林を健全に育成することです。

そしてこの二つを進める上で、誰と一緒に取り組んで具体化していく必要があるかを示したものが縦軸で、国民やNPO、企業等の幅広い方々と一緒になって進めるべき取組と、主に当局をはじめ森林・林業関係者が自ら進めるべき取組に分けられます。

(1)貴重な自然の取り扱いを市民参画型、合意形成型で推進

国有林にある豊かな自然は国民共通の財産ですが、その取り扱いについてはどのように守るのか、どのように利用するのか、どこまで観光的に活用できるのか、地域振興との両立はできるのか等々について様々な関係者が様々な観点からの考え方をお持ちです。

そのような中、平成17年5月に宮崎県綾町の国有林を中心とする約1万㌶の照葉樹林の取り扱いについて当局、宮崎県、綾町、日本自然保護協会、NPO団体の5者で協定を締結し、関係者の合意形成の下で50年、100年先を見据えた保護・復元を図る「綾の照葉樹林プロジェクト」をスタートさせました。

この取組を進めるに当たっては広く国民にからサポーターを募集し、賛同していただく誰もが綾の照葉樹林の保全に参加できる仕組みとしています。

また、小中学生を主体として森林とのふれあいを通じて、森林の重要性や役割等について理解を深めてもらう森林環境教育の推進や、管内の17森林管理署等が地域のニーズを踏まえ地域の方々と連携した活動を行う取組(地域発案システム)も進めています。

これらの取組は平成16年度に企画立案し、17年度に実行段階に進んだものが大半であり、今後は更に具体的な活動を充実させ、地域の人々が国有林について関心を高めていただく取組や参画していただき一緒に活動できる取組等を推進していきたいと考えています。

また、これらの取組を通じて、更に多くのニーズを頂くことで、国有林の価値の向上に努めたいと考えています。

(2)保護林の設定やふれあいの場の整備

貴重な森林を保全するために保護林等を設定することや、森林とふれあえる場、森林環境教育の場を整備し充実させていくこと、またそれらの森林で生存する動植物の状況や四季折々の情報等を提供することは当局の重要な業務の一つと考えています。

そこで、今後は前述の「綾の照葉樹林プロジェクト」で関係者合意のもと方向性が出された保護林の設定について手続きを進めていきたいと考えています。

また、国有林内に設けているレクリエーションの森についても17年度に「量的充足」から「質的向上」へ方針を転換し有識者による検討会を開催したところであり、今後、その具体化を進めたいと考えています。

(3)間伐材の市場競争力の推進

管内の国有林の52%は人工林です。この取り扱いについては、長伐期化や複層林化の方向を踏まえて皆伐から間伐にシフトしていること、齢級構成からも当面の間は間伐対象林分が増加傾向にあることから、長期的な間伐推進策が必要です。また間伐の推進は民有林においても喫緊の課題です。

また、大規模需要が見込める集成材等の高次加工分野においては、加工機械の許容する範囲で曲がり材も直材と同等に活用できることから、従来の柱材向けの直材生産を中心とした考え方を転換し、曲がり材の活用を前提とした合理的な採材や工程管理により、徹底した作業の効率化を図り、競争力のある価格で定時・定量供給していく体制を整備していくことが必要です。

このため、当局では平成16年度から間伐の伐採方法、搬出方法、運搬方法、流通方法、販売先の開拓等あらゆる角度から検討を行い具体的な取組を始めています。

具体的には、伐採・搬出面では低コスト路網と機械化集材による列状間伐を組み合わせることにより可能な限りのコストダウンを目指しています。

運搬・流通面では山元での仕訳けを行わず、製材工場等の加工場所に近いところで仕訳けすることにより品質にバラツキのある間伐材をまとめて運搬し小規模流通の弊害を無くすことを目指しています。

流通面でも同様に小規模で非効率な流通を改善し、複数の伐採現場から複数の加工場所までの流通が運送費の無駄なくコントロールされた形で行えることを目指しています。

その具体化の一例として、平成16年度から新たな大型需要の開拓に取り組み、佐賀県伊万里市の大規模集成材工場へ九州北部の6森林管理署から間伐材を安定供給する取組を始めています。

これらの取組については随時公表し民有林の方々にも参考にして頂けるようにしています。

今後、更に集成材工場への販売量を拡大するとともに、その他の大型製材工場等にも安定供給の取組を拡大し、従来は国産材が使用されていなかった分野等での需要を定着させ、間伐材の安定した需要が市場に形成されるよう努めたいと考えています。

(4)国民全体で間伐材の利用を推進

前述のように間伐の推進策として、伐採・搬出等の低コスト化・効率化や建築用材向けの大型需要への販売の推進に取り組んでいますが、間伐材のうち多少の曲がりを含んだ材まで集成材向けとして活用したとしても建築用途として利用できるのは5割程度であり、それ以外のものは切り捨てられているのが現状です。若い林分では特にこうした利用されない材の比率が高くなり、民有林では間伐の遅れの一因となっています。

このような林内に放置されている材を有効利用できれば間伐が推進され森林の健全化に大きく貢献します。このため、九州森林管理局では間伐材の利用推進方策の一つとして、平成17年度から建築用途に利用できない間伐材の新用途として、間伐材を原料とした間伐材パルプ紙の製造・普及を呼びかけており、国有林、民有林の連携した取組にしたいと考えています。

この広報紙も間伐材パルプ紙で作成しています。「九州の間伐材を原料とする紙を九州に住むみんなで使用し、その売り上げを九州の森林を元気にするために還元する」という国民総参加型の森林づくりへの取組が実現すれば、現在採算がとれずに森林の手入れに意欲を無くしている森林所有者への大きな支援にもなると考えています。

18年中には具体化を目指していきたいと考えていますので、この取組の実現に向けて皆様からのご助言、ご協力をいただきたいと考えています。

平成17年2月に発効した京都議定書の目標達成のため、我が国の温室効果ガスの排出削減目標6%のうち約2月3日にあたる3.9%を森林吸収量で確保することとしていること、九州では16年、17年と2年続けて大きな台風被害が発生していること等を踏まえると、森林を適切に管理していく重要性はますます大きくなるものと考えております。

九州森林管理局としては国有林が健全な状態で維持されるよう間伐等を推進するとともに、森林の役割や林業の現状等について国民の皆様にわかりやすく伝え、国有林・民有林を問わず森林からの様々な恩恵を受けている国民がみんなで森林のことを考え、行動していけるような取組を進めたいと考えています。

また、厳しい状況にある林業や山村の状況が少しでも好転できるよう国有林がそのスケールメリットを活かしながら合理的な間伐の手法や流通改革、需要先の開拓等を進め、採算性のとれる間伐の確立に向けた先導的な役割を果たしたいと考えています。

(担当=企画調整室)

いろいろな事がありました

新生国有林がスタートし2年目となりましたが、当局が「国民の森林」を目指して取り組んだ主な出来事を「広報九州」の中から振り返ってみました。

「法人の森林」を契約

1月28日、株式会社協和エクシオと分収育林「法人の森林」を契約しました。対象地は熊本県宇土市の国有林約5㌶で、名称は「エクシオの森林」。契約期間は60年間です。

また、9月13日には新産住拓株式会社と分収造林「法人の森林」を契約しました。対象地は熊本県あさぎり町の国有林約10㌶で、名称は「新産希望の森」。契約期間は80年間です。

国有林モニター会議

2月25日、熊本市と鹿児島市において、初めての国有林モニター会議を開催。両会場には国有林モニター32人が出席し、活発な意見交換が行われました。

国民参加の緑化行事

3月13日、熊本県天水町の国有林で合同植樹祭を実施。また、緑の週間には監物台樹木園で、縄文杉の記念植樹や森林教室、苗木の無料配布など行いました。

有識者懇談会を開く

3月18日、平成16年度に策定する福岡など6森林計画区の地域管理経営計画(案)及び国有林野施業実施計画(案)並びに遠賀川など14森林計画区の変更計画(案)について、学識経験者から意見を聞くための有識者懇談会を開き、各委員の意見を踏まえながら、4月1日から新計画としてスタートしました。

重点取組事項を記者発表

4月25日、「綾の照葉樹林」を保全・整備する新たなプロジェクトの展開など、平成17年度の重点取組事項の9項目を記者発表しました。

綾の照葉樹林プロジェクト始動

5月28日と29日の両日、宮崎県綾町文化ホールにおいて「照葉樹林文化シンポジウム2005」が開かれ、綾の照葉樹林プロジェクト「綾川流域照葉樹林帯保護・復元計画」の協定書に、当局、宮崎県、綾町、綾の照葉樹林プロジェクト推進協議会(てるはの森の会)、(財)日本自然保護協会が協定書に調印し、プロジェクトが始動。対象地は、宮崎森林管理署が管理する綾町を中心とする国有林8700㌶を核に、隣接する県・町有林を合わせた約1万㌶です。

7月1日には有識者による検討委員会や、協定を結んだ5者による連携会議が開かれ、「綾川流域照葉樹林帯保護・復元計画」の本格的事業の開始に向け始動しました。

また、10月25日には宮崎市民プラザにおいて、綾の照葉樹林プロジェクト連携会議主催による市民や企業などに対して同プロジェクトの賛同者を募るための説明会が行われました。

調印を行う島田局長(中央)はじめ関係5者

森林技術情報セミナー

6月23日、当局大会議室で九州森林技術開発協議会(当局、独立行政法人森林総合研究所九州支所、同法人林木育種センター九州育種場の3機関で構成)が、森林技術情報セミナー「広葉樹造林を考える」を開き、活発な意見交換が行われました。

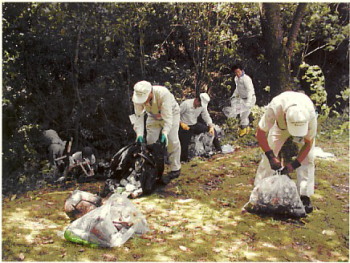

クリーン月間不法投棄ゴミを撤去

7月1日から31日までを「『国民の森林』クリーン月間」に設定し、各森林管理署等において国有林に不法投棄された廃棄物を撤去しました。

各署で不法投棄されたゴミを撤去

九州地方連絡会議を開く

7月13日、熊本市で当局と環境省(九州地区及び沖縄奄美地区自然保護事務所)との九州地方連絡会議を開き、それぞれの取組などについて説明・意見交換し、意思疎通を図りました。

低コスト路網整備現地検討会を開く

7月21日と22日の両日、福岡森林管理署管内で、低コスト路網の先進地である高知県大正町役場の職員を迎え、局、森林管理署、関係事業体など関係者が参加し、低コスト路網整備現地検討会を開きました。

また、11月7日から9日の3日間、西都児湯森林管理署管内でも同検討会を開きました。

現地検討会で作業道を開設

本紙も間伐材パルプ紙に

当局では間伐材パルプ紙を使った印刷用紙、封筒、名刺の利用や、カートカン(紙製飲料缶)の自動販売機設置など間伐材製品の利用を推進しており、本紙「広報九州」の用紙も8月号から間伐材パルプ紙に替えました。

九州林政連絡協議会開く

8月29日と30日の両日、林野庁はじめ九州各県や林業関係機関の関係者が出席し、第90回九州林政連絡協議会が宮崎市で開かれました。

森林計画連絡調整会議開く

10月7日、当局と九州・沖縄8県の森林計画担当者による平成17年度の森林計画連絡調整会議を開き、意見交換しました。

森林とみどりのスケッチ大会

10月8日「木の日」に、熊本城内の一角にある監物台樹木園で「『木の日』だ樹木に会いに行こう!」をテーマに、森林とみどりのスケッチ大会を開催。同スケッチ大会は初めての試みで、小学生と保護者を対象に募集し、110人が参加しました。

スケッチ大会には110人が参加しました

森林の流域管理システム推進発表大会

11月16日と17日の両日、当局大会議室で九州・沖縄8県の森林・林業関係者や、局・署の職員及び熊本県内の林業を学ぶ高校生など約150人が参加し、森林の流域管理システム推進発表大会が開かれました。今回は、初めて高等学校の部の発表も行われました。

森林のアートギャラリー

11月19日より局東側外壁に「森林のアートギャラリー」を設け、近隣の小中学校の児童・生徒がクラス単位などで共同制作した絵画5点を展示しました。

絵画は局東側外壁に展示中

森林倶楽部を実施

久住山系にそびえる「黒岩山」の雄大なパノラマを訪ねてて、森の巨人「大王杉」を訪ねてや、特別企画の世界自然遺産の島「屋久島」の旅・太古の森を訪ねてなどを行いました。

5回の実践・公開講座

監物台樹木園と林木育種センター九州育種場で、5回の実践公開講座(お花炭作り、絵手紙、木工品作り、竹細工、門松作り)を開きました。

フォトコンテストを実施

身近な里山から奥深い山々まで第4回「ふるさと九州の森林」フォトコンテストの作品を募集・発表。

当局では12月2日、宮崎県綾町役場会議室において、綾の照葉樹林プロジェクト(綾川流域照葉樹林帯保護・復元計画)の第3回検討委員会を開きました。

会議には同委員会のメンバー全員が出席。多くの報道陣が取材する中、肥後賢輔計画部長があいさつした後、これまで開いた2回の検討委員会における意見等を踏まえ、保護林・緑の回廊の設定、人工林エリアの照葉樹林への復元に係る基本的枠組みのとりまとめ案を計画課長が説明し、審議に入りました。

審議では、一部修正意見があったものの、具体的な取組については基本的に了承され、検討委員会としてのとりまとめを行いました。

今後、検討委員会でのとりまとめに基づき、いよいよ保護・復元に向けた具体的な取組が本格化していくことになります。また、引き続き連携会議が開かれ、5者(当局、宮崎県、綾町、日本自然保護協会、てるはの森の会)全員が出席。

会議では、平成17年度事業の実施状況として、保護林設定等に係る検討委員会のとりまとめ概要などの報告や環境教育事業の進め方などについて審議。環境教育については、同プロジェクト関係者や有識者などによる委員会を設け、さらに検討することとなりました。

(担当=計画課)

当局では、第4回「ふるさと九州の森林」フォトコンテストの審査を行い、最優秀賞など入選作品15点を選定し、12月22日、局長室において表彰式を行いました。

最優秀賞は、大分県宇佐市の渡辺ノブ子さんの「森に抱かれた棚田」で、入選作品15点は当局ホームページと冊子で紹介。また、写真パネルにして、熊本市の鶴屋デパートをはじめ、各種イベントなどで展示します。

このコンは、九州の森林への関心や理解を深めてもらおうと募集したもので、新聞・写真雑誌などでも紹介され、296人から717点の応募があり、森林の魅力や美しさが写し出された力作が勢揃いしました。

入選作品は次のとおりです。