![]()

ホーム > 報道・広報 > 広報誌・パンフレット > 広報九州 > 広報九州・平成17年12月号

11月16・17日の両日、当局大会議室において平成17年度「森林の流域管理システム推進発表大会」が開かれ、九州・沖縄各県の森林・林業関係者、当局・署の職員及び熊本県内の林業を学ぶ高校生など約150人が参加。一般の部20課題、高校生の部4課題を発表し、優秀な成績を収めた一般の部6課題と高校生の部2課題を表彰しました。

同発表大会は、九州林政連絡協議会主催で森林・林業関係者が「流域管理の推進と林業技術のレベルアップ」を図ることを目的に、平成7年度から国有林と民有林の合同で開かれ、今年で11回目です。

はじめに、同協議会会長の島田泰助九州森林管理局長が、「森林・林業に携わる産官学の関係者が、この発表大会を契機として、相互の情報交換、交流が盛んになり、九州の森林・林業が元気を取り戻し、発展していくことを期待します」とあいさつ。その後、来賓及び審査委員の紹介に続いて発表に入りました。

今回は、初めて参加した高等学校の部4課題と民有林10課題、国有林8課題、民・国合同6課題を2日間にわたり発表。

高等学校の部の4課題は1日目の午前中で終わり、午後から表彰式を行い、九州森林管理局長賞2課題を表彰しました。

2日目は発表終了後、鹿児島県姶良町の環境教育NPO法人「くすの木自然館」専務理事の浜本奈鼓さんが、「神々の笑う森」と題して特別講演。浜本専務理事は、「人びとが自然や生き物と共存でき、森や川や海の美しさが世界に誇れる国に」と講演されました。

続いて、審査講評に入り審査委員長代理の肥後賢輔計画部長が、発表内容についてコメント

と講評を行った後、九州林政連絡協議会会長賞3課題、日本森林技術協会理事長賞3課題の表彰を行いました。

最後に、日本森林技術協会の鈴木宏治専務理事が祝辞を述べられ、大会を終わりました。

(担当=指導普及課)

平成17年度森林の流域管理システム推進発表大会の各賞入賞課題と発表者は次のとおりです。

九州林政連絡協議会会長賞

日本森林技術協会理事長賞

当局では11月19日より局東側外壁に「森林のアートギャラリー」を設け作品を展示しています。

これは、森林の大切な役割や魅力を題材にした絵画の制作を呼びかけ、近隣の小中学校3校の児童・生徒がクラス単位や美術部員らで共同制作した絵画5点を展示したもので、森林で共生して生きる動物や鳥、魚などが色鮮やかに描かれています。

19日には披露式典を行い、肥後賢輔計画部長はじめ熊本大学附属小学校、同付属中学校、熊本市立京陵中学校の児童・生徒と先生など18人が出席。

はじめに肥後計画部長から制作に対するお礼のあいさつの後、展示した絵画について、崇城大学芸術学部の有田巧教授から「森林の大切さや役割を力強く、また楽しく描写されている」と講評をいただき、引き続き、表彰式と除幕式を行いました。

「ギャラリー」は通学路に当たり、人通りも多く、森林や自然環境の大切さについてのPRとともに、殺風景だった場所に彩りを添えることがでました。

展示作品は次のとおりです。

当局では10月25日、宮崎市民プラザにおいて、綾の照葉樹林プロジェクト連携会議主催による「綾の照葉樹林プロジェクト」の説明会が開かれ、地域住民や団体、企業、当局の関係職員など約80人が参加。同プロジェクトはマスコミなどの関心も高く、多くの報道陣が取材しました。

この説明会は、綾の照葉樹林プロジェクトを推進するため、市民や企業などに「綾の照葉樹林プロジェクト」の活動内容を理解していただき、広く賛同者を募ることが目的です。

説明会では、当局の計画課長が市民参加型の森づくり「綾の照葉樹林プロジェクト」の概要などについて、てるはの森の会の事務局が、市民や企業などの参加方法などについて説明しました。

今後も同プロジェクトの推進に向け、広く賛同者を募るための説明会をはじめ、様々な取組みを行うこととしています。

(担当=計画課)

大分県・由布鶴見岳自然休養林において、近鉄・別府ロープウェイと共催し、「鶴見岳紅葉探勝会」を開催。県内外から約30人が参加し、鶴見岳の森林浴を楽しみました。当日は霧のため遠望はできませんでしたが、参加者は可憐な野の花や紅葉したカエデなどに感激するなど、秋の鶴見岳を満喫していました。

当局では11月20日、第3回森林倶楽部イベント「島原半島、雲仙の紅葉を訪ねて」を、会員53人が参加して行いました。

一行はフェリーで熊本港から島原港へ。島原港からバスで、平成2年の噴火で隆起した平成新山と紅葉で彩る雲仙の山々を見ながら、絹笠山(870㍍)の登山口の白雲の池に向かいました。

白雲の池に着いた一行は、山頂を目指し登山を開始。頂上までは勾配も緩やかで、各自のペースで登り、午前1時間ほどで山頂へ到着しました。山頂の展望台からは島原半島や地獄温泉から吹き上がる白雲と紅葉が織りなす雲仙盆地、普賢岳など360度の眺望が一望でき、参加者は素晴らしい眺望に満足していました。

山頂で記念撮影を行った後、参加者は色づいた葉や赤い実をつけた樹木などについて学び、絹笠山の晩秋を楽しみ下山。雲仙温泉で心身を癒し帰路に着きました。

(担当=指導普及課)

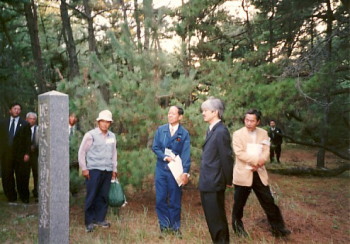

秋篠宮殿下と同妃殿下が、「虹の松原」を視察されました。これは、生き物文化誌学会の常任理事である秋篠宮殿下が同学会の唐津例会に出席され、例会終了後に「虹の松原」を視察されたものです。署長から虹の松原の保全事業などについて説明を受けながら、昭和天皇御散策地周辺を散策されました。同殿下からは、同松原の成立やキノコの一種である松露などについてお尋ねがありました。

鹿児島県種子島の採種林(ヤクタネゴヨウ)が、シカの食害を受けていることから、NPO法人「ヤクタネゴヨウ保全の会」会員など19人が参加し、植栽木290本をシカネットで保護しました。同採種林は、絶滅危惧種指定の「ヤクタネゴヨウ」の増殖・復元を図る目的で造成され、シカ用の柵も設置していますが、シカが柵を跳び越えて進入しており、このままでは被害が拡大することから行ったものです。

当局では11月10日と11日の両日、大分西部森林管理署の会議室で森林の流域管理システムの下で、民・国連携の取組を一層推進するため、流域管理システムブロック会議を開きました。

会議には、局、大分ブロック署の流域管理調整官、流域活性化センター事務局、県の実務担当者が出席しました。

会議では、計画課長があいさつした後、流域管理システムに係る取組・活動状況などについての情報交換。その後、間伐推進のために設定された間伐展示林で、現地検討会を行いました。

今後も同ブロック会議などを通じ、民有林・国有林の緊密な連携の下、各流域の特性に応じた森林整備や下流住民らへの普及啓発活動などを推進し、流域林業の活性化などに向けた取組を積極的に行っていくこととしています。

なお、同ブロック会議は宮崎ブロックでも開いており、鹿児島ブロックについては12月6・7日に開く予定です。

(担当=計画課)

当局では11月6日、熊本城内の一角にある監物台樹木園内において一般市民20人を対象に、第3回「実践・公開講座」~匠みの極み癒しの竹細工~を行いました。

この講座は、森林のもたらす様々な働きや大切さを理解していただくことが目的です。

今回の指導者は熊本伝統工芸館友の会竹工芸細工サークルの会員7人の皆さんで、竹細工用の竹ひごも準備していただきました。

参加者は、同会員の指導を受け、早速小物かごづくりに挑戦しました。ほとんどの人が初めてで、竹ひごを交互に編み込む作業に悪戦苦闘。手伝いをもらいながら立派な竹かごが出来上がり、思い思いの作品を手に、竹の強靭さと優しさを体感していました。

参加者から「竹細工は難しいと思っていましたが、竹細工に興味が湧きました」との感想も聞かれるなど、有意義で楽しい一日となりました。

(担当=指導普及課)

「遊々の森」などにおいて、鹿児島県屋久町内の小学5年生79人を対象に、屋久町教育委員会の森林教室が開かれ、当署も協力しました。これは、「郷土の自然についての理解を深め、郷土を愛し、郷土の自然を守り育てる」という環境教育の一環。森林教室は林業体験・植物・岩石地質班に分かれ、当署は林業体験班29人を対象に、保育間伐や枝打ちを指導しました。森林には、児童らの歓声が響きわたるなど、楽しい一日となりました。

熊本県八代市立河俣小学校の3年生から6年生18人を対象に、森林教室を行いました。児童らは、紙芝居などで森林の働きについて学んだ後、しおり作りに挑戦。初めてのしおり作りでしたが、出来上がった色とりどりの草花の模様のしおりに大喜びでした。最後に、児童から「森林の大切さが良く分かりました。森を大事にしていきます」と感想がありました。

また、熊本県あさぎり町立免田小学校からも依頼があり、同小の3年生と保護者を対象に森林教室を行いました。

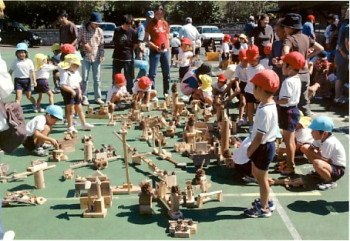

宮崎県日南市の日南幼稚園の園児ら200人が参加し、当署駐車場で「祖父母や親と一緒に木切れを使っての木工遊び」を行いました。材料は職員が集めた飫肥杉の端材や松ぼっくりなど。作品は動物、車、鳥など様々でしたが、園児らはとても端材で作った作品とは思えない出来映えに大喜びでした。

宮崎県椎葉村立尾向小学校の2年生から6年生の緑の少年団29人を対象に、自然観察や国有林の役割などについて森林教室を行いました。自然観察では、積極的な質問があるなど、団員らの熱心さが伝わってきました。団員から「身の回りの樹木にいろんな名前があり、その由来が分り大変勉強になりました」などの感想がありました。

屋久島環境文化研修センター主催の自然体験セミナー「屋久島・森物語」が行われ、東京都などから参加した14人に、当署職員が間伐などを指導。これは、同センターから講師派遣の依頼があったもので、参加者は屋久島の林業などについて学んだ後、間伐や枝打ちを体験しました。

立花山・新宮町観光協会20人が立花山(福岡県)の登山道を整備しました。同山は年間約3万人が訪れている景勝地。参加者は、急傾斜地への階段作りや不安定な樹木の除去、下草の刈り払いを行い、快適な登山道となりました。

当署と虹の松原七不思議の会などが呼びかけ、「虹の松原」を一斉清掃しました。当日は、佐賀・福岡県在住の留学生や高校生、市民など約300人が参加。参加者は、空き缶やゴミ拾いで心地よい汗を流すとともに、留学生との交流も深めました。

宮崎市で「ウッドフェスティバル2005」が開かれ、当署も参加し、森林クイズやフォトコンテストの入選作品を展示。中でも森林クイズは大人気で、多くの人たちがチャレンジしました。また、地域発案システム「みんなで創ろう一ッ葉の森林」のチラシを配り、協力をお願いしました。

鹿児島県鹿屋市・霧島が丘公園で、第7回「おおすみ木材まつり」が開かれました。当署も木工体験教室や森林環境教育活動のパネル展示、職員手作りによる木工品販売など行い、地域材のPRに努めました。

宮崎県高千穂町で、宮崎県西臼杵森林組合主催の第3回「西臼杵森林まつり」が開かれました。当署も職員手作りの木工品、カズラ類などの販売、「ふるさと九州の森林」フォトコンテストの入選作品展示や木工教室を行い、大好評でした。

大分県日田市のサッポロビール新九州工場で、第26回「日田の森林フェア」が開かれ、木工・竹とんぼ教室、苗木の無料配布、チェーンソーアートなど様々な催しが行われました。当署も国有林のパネル展示や職員手作りの木工品、カズラ類の販売など行い、当署をPRしました。

宮崎県高岡町で、第21回「結いの町たかおかふるさと産業文化まつり」が開かれ、当センターも参加。花台・丸太椅子などの木工品や牛乳パックを再利用して作ったスツール(腰掛)などを販売し、大好評でした。また、試験地のパンフレットを配布し、当センターをPRしました。

日本最南端のスキー場「五ヶ瀬ハイランドスキー場」が、12月17日から2年ぶりにオープンします。

同スキー場は、宮崎県五ヶ瀬町波帰国有林(宮崎北部森林管理署管内)にあり、(株)五ヶ瀬ハイランドが営業しています。昨年は台風でスキー場までの道路が甚大な被害を受け休業。今年も9月の台風で道路が崩壊するなど、今期の営業も危ぶまれていましたが、宮崎県五ヶ瀬町をはじめ、関係者の努力が実りオープンにこぎ着けました。

なお、同スキー場は国有林の「レクリエーションの森」の野外スポーツ施設として1990年にオープンしたもので、国有林に親しめる場であるとともに、また地域振興にも役立っています。

お問い合わせ先

株式会社五ヶ瀬ハイランド

住所:宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡4647-171

TEL:0982ー83ー2144

http://www.gokase.co.jp

(担当=国有林野管理課)

当局では11月5日、熊本市立西里小学校のPTAから森林環境教育の要請を受け、同小学校の1年生と保護者約120人を対象に、森林教室を行いました。

同小学校は水の環境保護の学習が認められ、「肥後の水資源愛護賞」を受賞するなど環境教育に熱心な学校です。

児童らは、紙芝居で森林の大切さなどを学んだ後、ニワウルシやカエデ類など、種に羽を持つ植物の子孫の増やし方などについて学び、親子で種の模型を作り、体育館で飛ばして遊びました。

体育館に児童らの歓喜の声がこだまするなど、楽しい森林教室となりました。

最後に児童から、かわいいお礼の言葉があり終わりました。

(担当=指導普及課)

長崎県島原市の三会温泉岳国有林において、NPO法人災害通信ネットワークが「ライフサイクルの森」で保育作業を行いました。当日は隊員16人が参加し、当署職員指導のもと、深まりゆく秋を体感しながら刈払機や下刈鎌を手に保育作業に汗を流しました。同法人は当局の森林監視隊も兼ねており、国有林の森林パトロールなどに協力をいただいています。

熊本県八代市泉町の「五家荘自然体験塾・清流キャンプ場」において、久留米ゼミナール主催の森のセラピー合宿「若者自立塾」が行われ、森林教室を行いました。これは、同ゼミナールから「森林保全と環境保護」をテーマに講師の依頼があったもので、職員2人が出席。「若者自立塾」は、就労できないでいる若年者を集団生活の中で労働体験などを通して勤労意欲の醸成を目的とした厚生労働省の委託事業です。塾生15人は、当署職員の話に真剣に聞き入り、特に国有林の業務内容の話には興味を持った様子で、自立支援の一助になればと考えています。

当局では5月から11月までに21カ国33人の海外研修員を受け入れ、局をはじめ森林管理署で研修を行いました。

これは、JICA(国際協力機構)を通じ、毎年研修員を受け入れているものです。

受入は、プロジェクト方式技術協力(専門家派遣、研修員受入、機材供与の三つのスキームを組み合わせた協力形態)による研修員と、集団研修(テーマ別に一度に様々な国から多くの研修員を受け入れる研修)による研修員です。

本年度はこれまでに、プロジェクト方式技術協力で、中国はじめ4カ国のプロジェクトから7人を受入。また、集団研修は2回で、19カ国26人を受け入れ、屋久島森林管理署と西表森林環境保全ふれあいセンターでそれぞれ研修を行いました。

今後も海外研修員の受入を積極的に行い、世界の森林の持続可能な経営の推進に向け、世界の人材育成に貢献していくこととしています。

(担当=総務課)

10月12日から約40日間にわたった養成研修・森林官養成科V研修が、11月21日で全ての課程が終わり、局大会議室において閉講式を行いました。

本研修は、採用後5年目の職員を対象に、昨年度から西日本3局が持ち回りで行っている合同研修で、本年度は、当局が担当したものです。

閉講式には、研修生全員の9人(近畿中国局3人、四国局2人、九州局4人)と局幹部が出席。はじめに矢部三雄総務部長が研修生一人ひとりに修了証書を授与し、「色々と悩んだときは、山に解決策があるので、足を運ぶことが大事。大きな目標と展望を持って国有林を背負っていく人材になってほしい」と励ましの言葉を贈りました。

この研修成果を生かし、さらに職場で知識の習得に努め、今後森林官として活躍することが期待されます。

研修修了者は次のとおりです。

研修終了者

「虹の松原」において、佐賀県高齢者大学唐津校実践課程2年生53人が、郷土学「森林浴と森林教室」を行いました。参加者は、当署職員から森林浴のメカニズムと効用、松原の機能・保全事業などについて学びながら松原を散策し、森林浴を楽しみました。

当局では11月8日と9日の両日、林政記者クラブ6社(林材・林業・日刊木材・日本林業経済・ザイモク・西日本林材)の現地視察を実施。島田泰助局長らが、西都児湯森林管理署管内で開かれた低コスト路網整備現地検討会と、宮崎南部森林管理署管内の猪八重渓谷を案内しました。

1日目は、西都児湯森林管理署の尾鈴国有林で行われた「低コスト路網整備現地検討会」会場を視察しました。

同検討会は、本年度当局が取り組んでいる重点事項の一つで、局・署職員、林業事業体、県など関係者約350人が参加し開かれたものです。

同会場では、肥後賢輔計画部長らから同検討会の目的などについて説明を受けた後、高知県大正町の田辺由喜男産業課長らが、同町で行っている低コスト路網の概要説明と路網開設の実演を行い、その模様を熱心に取材しました。

2日目は、宮崎南部森林管理署長をはじめ署員や宮崎県北郷町担当者の案内で、大荷田国有林の猪八重渓谷を視察しました。

ここは、同署が地域発案システムの一環として宮崎県北郷町と連携し、渓谷内の歩道などの整備を行っているもので、レクリエーションの森」などに指定されている景勝地です。また、同町と「遊々の森」の締結もしています。

一行は、駐車場で同渓谷の概要の説明を受けた後、全長約3㌔の渓谷沿いの遊歩道を歩き、落差25㍍の美しい五重の滝やカシやシイ類などうっそうとした壮大な照葉樹林に覆われた渓谷を満喫しました。

記者の皆さんに、当局が進めている低コスト路網や地域発案システムについて現地をじっくり視察していただき、当局が推進している新生国有林の新たな取組について理解を深めていただきました。

(担当=総務課)

巨木の概要

所在地=宮崎県西都市大字三納字吹山国有林(西都児湯森林管理署管内)、樹種=コウヤマキ、樹高=19m、幹周=396cm、樹齢=100~200歳(推定)。

巨木周辺の状況

巨木は宮崎県西都市から西米良村に通じる広域基幹林道(長谷・児原線)奥の登山道脇に生育する。周囲にはコウヤマキが20~30本自生しているが、その中でもひときわ抜きんでている。

通水の良さなど生育条件が限られているコウヤマキが、このような大木に育ったのは奇跡的である。巨木までは林道脇の登山道を30分ほど歩かなければたどり着けない。