![]()

ホーム > 報道・広報 > 広報誌・パンフレット > 広報九州 > 広報九州・平成17年4月号

「木が元気森が元気で地球も元気」をテーマに3月13日、熊本県玉名郡天水町の熊野岳国有林で、第11回合同植樹祭を開催。熊本市立託麻原小学校の「緑の少年団」ら約400人が、ヤマザクラなど6種類の広葉樹1100本を植えました。

今回のタイトルは「地球の未来は森林が担う、防ごう地球温暖化ー豊饒の有明海を育む『天水草枕の森』合同植樹祭」で、当局及び熊本森林管理署、熊本県、熊本市、天水町が共催。

はじめに島田泰助局長が「森林の地球環境保全に果たす役割は極めて重要で、国有林と民有林が連携した森づくりが大切です」とあいさつしました。

来賓あいさつの後、託麻原小学校4年の山内真希さんが「森林は命の源。森林の緑と豊かな自然環境を未来に残します」とグリーンアピールしました。

続いて、3月にしては珍しく寒風と小雪が混じる中、島田局長や緑の少年団らが、ヤマザクラとシラカシを記念植樹した後、参加者は「小さな苗木が大きな緑になるよう」夢を託して植樹。自分の名前や思い思いのメッセージを書いた標柱を立て、記念撮影をしていました。

植樹後は、冷えた体を焼き芋で温め、「森林教室・紙芝居」や簡易な方法で当日焼いた「竹炭の取り出し」などの体験、記念の苗木配布など、緑に理解を深めてもらいました。

(担当=指導普及課)

当局では2月25日、熊本市と鹿児島市において初めての「国有林モニター会議」を開きました。

この会議は、国民の声を国有林の管理経営に反映させていく取組として、平成16年度より新たに設けた「国有林モニター制度」の一環として開いたもので、九州・沖縄8県から、熊本会場には15人、鹿児島会場には17人、合わせて32人のモニターが出席しました。

会議では、当局の取組の紹介、昨年行ったモニターアンケート結果の概要報告の後、局・署等の広報活動、イベント活動、森林とのふれあい活動などについて活発な意見交換をしました。

当局では、今後も「開かれた国有林」を実践し、森林の大切さについて理解を深めて頂いたり、森林を身近に感じて頂けるようモニター制度などを活用して、国民の皆様との交流を深めていきたいと考えています。

なお、モニターアンケートの結果についてはホームページに紹介しています。

(担当=企画調整室)

当局では3月18日、平成16年度に策定する福岡など6森林計画区の地域管理経営計画(案)及び国有林野施業実施計画(案)並びに遠賀川など14森林計画区の変更計画(案)について、学識経験者らから意見を聴くための有識者懇談会を開きました。

はじめに島田局長が、「平成16年度を新生国有林のスタートの年と位置づけ、モデルプロジェクトや地域発案システム、国有林モニター制度など、様々な取り組みを展開してきている。国有林を開かれた『国民の森林』とすべく、委員の先生方には、忌憚のないご意見を賜りたい」とあいさつ。

引き続き九州大学農学部教授の吉田茂二郎委員を座長に選出し審議を開始。各委員から「木材の生産・供給と需要量との関係について」「流域における土砂の管理という視点も加えた関係行政機関との連携が必要」「国有林の先導的な森林施業が重要」などと幅広い意見などが出されました。

当局では、これらの意見などを踏まえながら計画を最終確定し、4月1日から新計画として発効しています。

(担当=計画課)

丸山外国有林において、日南市長、県・市町関係者、林業関係者、ボランティア団体、一般参加者、日南農林高校森林科学科1年生42人など約170人が参加し、植樹祭を実施。式典では、防潮林復元のための植樹活動を続けているボランティア団体「平山の明日を考える会」(会長・宮浦敏麿氏)に、九州森林管理局長の感謝状を贈呈しました。参加者は抵抗性クロマツ700本を植樹。同高の生徒は、午後は三岩林木遺伝資源保存林に移動し、オビスギ直挿し造林地内で野外学習をしました。

当局では2月15・16日の両日、福岡森林管理署管内の宇美山国有林などにおいて、局と北部ブロックの関係職員ら約30人が参加し、「誘導伐等の実施」に向けた現地検討会を開きました。

1日目は、はじめに計画部長が「新生国有林として多様な森林づくりを推進し、森林の機能を維持増進していく必要がある。誘導伐等はその一手段であり、林業技術者として、20年、30年後の山の姿を想像しながらより適切な森林施業を選択していくことが重要」とあいさつ。

その後、スギ人工林の中に入り現地検討するなど、具体的な誘導伐等のイメージの形成や必要性などを確認しました。

2日目は、誘導伐等の基本的な考え方、写真を用いた補足説明など行った後、意見交換をしました。

また、南部ブロックについては、2月22・23日の両日、熊本南部森林管理署管内で同検討会を行いました。

今後、現地の林分の状況などに応じた、より良い森林整備が期待されます。

(担当=計画課)

加世田市の網揚国有林の海岸保安林において、緑のオーナー、地元関係者など約170人が参加し植樹祭を実施。参加者は、吹上浜の松喰い虫被害跡地の早期回復を願って、抵抗性クロマツなど1000本を植樹しました。今回初めて参加した国有林のモニターの方は、「来年もぜひ参加したい、多くの人に参加の輪を広げてほしい」と話しました。

日向市小倉ヶ浜の国有林において、山火事により一部焼失した海岸保安林の再生事業に取り組みました。当日は、自然保護団体、国有林モニター、地域住民ら約90人と連携・協働し、抵抗性クロマツ1000本を植樹。この取り組みは、地域発案システムの一環として行ったもので、マスコミも取材するなど、地域住民などの国有林に対する関心を大いに高めることができました。

梅ヶ浜地区の国有林において、梅ヶ浜21緑化推進運動協議会主催で、当署、地元油津中学校の生徒、関係者など約200人が参加し、植樹しました。同協議会は、白砂青松と奇岩に富む海岸線の復元に植樹活動行っている団体です。参加者は、21世紀に松林が蘇る夢を抱き、当署が提供した抵抗性マツやヤマザクラなど約300本を植えました。

玄界灘に面した福岡市東区の三苫海岸において植樹祭を開き、関係者やボランティア団体、三苫小学校児童など約400人が参加し、クロマツ苗1500本を植樹。児童らは植樹祭に入る前の森林教室で、森林の働きや大切さ、海岸保安林の役割などを学びました。その他、海岸の松林の保護・再生に向けては、多数のボランティア団体が協力しており、今年度は、6団体で8000本のクロマツ苗の植樹と松林の手入れを行いました。

沖縄県立石垣少年自然の家で開催された「ふれあいフェスタ2005」に参加し、樹木名あてクイズ、GPSを使った文字探しゲーム、樹高の測定体験や空中写真の実体視体験、沖縄にはないスギ、ヒノキなどの展示を行い、当センターをPRしました。

当署会議室において森林官や職員20人が参加し、ふれあい研修を実施。今回は外部講師を迎え、ネイチャーゲームの活用について、実技を中心に行い、森林環境教育の実践に向けた色々なゲームなどを学びました。参加した職員から「工夫次第では何でもできる。緊張感があり有意義だった」などの感想がありました。

森林環境教育のフィールドに設定している「たかくまふれあいの森」で、鹿屋小学校の5年生90人を対象に、総合環境学習(エコバスツアー)の一環として森林教室を実施。児童らは、山の働きや大切さを学んだ後、遊歩道を歩き、途中で見たスダジイの巨木に歓声を上げていました。

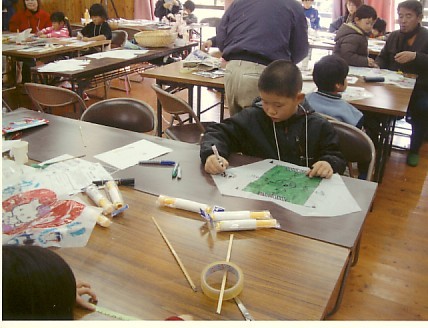

金峰山少年自然の家において、熊本市立飽田東・西・南小学校5年生118人を対象に、森林教室を実施。児童らは、午前中は植樹を体験し、標柱に思い思いのメッセージを書いて立てました。午後は木工教室で本立て作りに挑戦。金槌で釘を真っ直ぐ打てず苦労していましたが、本立ての出来映えには満足そうでした。その後、紙芝居や森のクイズなど行いました。

地域発案システムで取り組んでいる鳥栖市河内ダム上流の水源森林地域において、当署、佐賀県、鳥栖市、ボランティア団体など約40人が参加し、ゴミ回収と不法投棄防止パトロールを実施。林道沿などに捨てられたタイヤや洗濯機など、トラック4台分のゴミを回収しました。参加者は、ゴミの多さとマナーの悪さにあきれかえっていました。この模様は多数のマスコミが取材し、地域と連携して不法投棄防止をPRすることができました。

西都市第5分団第1部消防団員12人が、国有林内の林野火災防止パレードを行いました。このパレードは27年余りの歴史を持ち、地域と当署が一体となった伝統あるパレードです。当日は、札ノ元森林官を先頭に消防車を連ね、札ノ元森林事務所管内一円の国有林に、消防団員手作りの看板を設置しました。今後も開かれた国有林を目ざし消防団や地域との絆を大切に取り組みを続けることとしています。

林野庁は平成12年4月、国有林に自生する巨樹・巨木100本を「森の巨人たち百選」として選定。九州の国有林からは20本が選ばれました。その後、平成16年9月来襲した台風18号で北薩森林管理署管内(鹿児島県出水市)の「アカガシ」が倒木し、現在は19本が残っていますが、今回からシリーズでそれらを紹介します。

巨木の概要

所在地=福岡森林管理署管内(福岡県新宮町立花山国有林)、樹種=クスノキ、樹高=30m、幹周=785cm、樹齢=300歳以上(推定)。昭和30年8月に国の特別天然記念物に指定。

巨木周辺の状況

巨木が生育する立花山林木遺伝資源保存林の大部分は天然広葉樹林で占められています。その中にはクスノキ群生地の北限ともいわれる原生林があり、玄海国定公園や水源かん養保安林に指定。山頂からは、玄界灘や福岡市街及び新宮町などの街並みを一望できます。現地では、巨木を傷つけないよう要注意。

熊本県山都町(旧矢部町)において、山都町教育委員会と共催し、第50回愛林駅伝競走大会を開催。6チーム66人の選手が参加し、8区間22・6㌔で健脚を競いました。開会式では、大会名誉会長の署長が「お互いの交流と親睦を図るとともに栄光のゴールを目指して頑張って下さい」と選手を激励し、甲斐利幸緑川森林組合長の号砲でスタート。沿道の町民、生徒らの盛んな声援を受け、6区間で区間賞を取った甲佐中学校が優勝しました。

鹿児島県市来町の吹上浜の沖ノ濱国有林7・17㌶の松林を当署第1号の「遊々の森」に設定し、市来町役場において大久保幸夫市来町長と署長が協定を結びました。調印式はテレビ3社が取材し、放映されました。今回、設定した遊々の森は「青松の森」と命名し、小・中学校の児童らを中心に、自然体験や自然学習や地域住民のレクの場として広く活用することとしています。

宮崎県都城市の関之尾緑の村において、親子23人を対象に森林教室を実施。これは、体験型観光による市内観光地の利用向上を目的に、都城観光協会から依頼されたもの。参加者は、森林官から森林の大切さを学んだ後、凧作りに挑戦しました。凧作りは名人のOBの徳永孝さんが指導。完成した凧を親子で揚げて楽しみました。