![]()

ホーム > 報道・広報 > 広報誌・パンフレット > 広報九州 > 広報九州・平成17年3月号

当局では1月28日、局長室において総合通信エンジニア企業の株式会社協和エクシオと分収育林「法人の森林」を契約しました。

対象地は、熊本森林管理署管内の雁回山国有林内(熊本県宇土市)5・36㌶で、林齢40年生と52年生の広葉樹林。名称は「エクシオの森林」で、契約期間は60年間です。

協和エクシオは、平成16年5月の創立50周年を契機とした社会貢献活動の一環として「森林づくり運動」を推進しており、今回、森林資源の維持増進へ寄与することを目的に契約。

今後は、本社及び全国の支店で「法人の森林」制度を活用した取り組みを推進することとしており、今回の契約はその第1号となるものです。

調印式には、協和エクシオの井植忠男九州支店長をはじめ、当局の島田泰助局長らが出席。多くの報道陣が取材する中、島田局長が「多くの人に親しんで頂き、山づくりへの理解の輪が広がることを期待します」とあいさつ。井植九州支店長は「この森林づくりを通じて、社員の環境意識を高めていきたい」と抱負を述べられました。

協和エクシオは今後、遊歩道、ベンチ、巣箱を設けるなど、森林とのふれあいや森林浴の場として整備するとともに、森林レクリエーションを定期的に行い、つる切り、下草刈り、除伐などの森林作業体験の場としても活用し、社員の環境意識の高揚を図ることとしています。(担当=国有林野管理課)

森林資源の造成を推進するもので、分収育林と分収造林があり、今回の契約は分収育林。生育中の人工林や天然林の樹木を契約者と国が共有して育てます。

また、国は間伐などの森林管理を行い、契約者は、企業のイメージアップの看板や森林利用拠点としてのあずま屋・ベンチなどの設置、社員教育や顧客とのふれあいの場としての活用などができます。

当局では2月1日から3日まで、熊本市立西山中学校2年生4人を職場体験「ナイス・トライ」事業で受け入れました。

この事業は、教室以外の地域や社会の中で、職業・働くことへの理解を深め、望ましい職業観を育てることや将来への進む道、生き方を考えさせることなどが目的です。

生徒らは、監物台樹木園の樹木管理やコンパス測量、公開講座(炭づくり)の準備などの職場体験をしました。

また、林木育種センター九州育種場で、同センター職員から林木遺伝資源保存事業などについて学びました。

最後に「また機会があれば九州森林管理局で職場体験をやりたい」と話しました。

(担当=指導普及課)

三ツ岩林木遺伝資源保存林で日南少女バレーボールクラブ30人の野外学習会が開かれ、当署職員4人も参加し森林教室を実施。部員らは、胸高直径が1㍍近いオビスギを抱き回したり、径級を図ったり、写生したりして木とのふれあいを楽しみました。最後に、当署の協力に感謝し、部員から署長へ同林内で写生した絵が贈られました。

西表島において有識者・関係者が参加し、森林環境教育のための施設整備、自然再生・外来種対策に関する検討委員会が開かれ、当センターが調査収集したデータなどをもとに活発な議論が行われました。委員から「木本植生は一部の海岸を除き回復しており、あえて人の手による自然再生を行う必要はない。外来種のソウシジュ(マメ科)については、今後もモニタリングの継続とともに繁殖・更新の抑制手法の研究・試験が必要」などの意見が出され、今後、この委員会の報告に基づき、活動を進めていくこととしています。

当局では1月27日と28日の両日、局大会議室において本年度4回目の森林管理署長等会議を開きました。

会議では、はじめに島田泰助局長が「現在、収支の目標達成に向けた自己収入の確保、地域発案システムなど新生国有林としての新たな取組と積極的な情報の受発信、労働安全衛生の確保や活力ある職場づくりなど、重要な課題が山積している。署長等は、強いリーダーシップを十分発揮し、いろんなアイディアの具体化や17年度に向けた適切な業務運営に努めて頂くようお願いする」と訓示しました。

続いて総務部長が「外部に向けた情報発信、綱紀の厳正保持、森林官等の人材育成、労働安全衛生の確保、給与等の口座振込」など、計画部長が「開かれた国民の森林に向けた取組、森林整備の方向と森林計画、森林の流域管理システム推進の発表課題、林野・土地売払い、分収育林の販売、森林保全管理」など、森林整備部長が「16年度の林産物収入の確保と事業実行、17年度の林産物収入確保と事業計画の立案」などについて説示。

その後、17年度に向けた業務運営や積極的な情報の受発信などについて意見交換を行い、局・署が一体となって諸課題に取り組むこととしました。

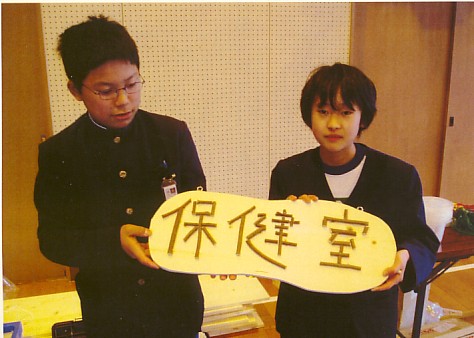

遊々の森制度に伴う今年度3回目の森林教室を、脊振村立脊振小学校の全校生徒121人を対象に、当署とNPO法人災害通信ネットワーク森林監視隊が協力して実施。1~5年生は、前回に間伐体験で丸太を輪切りしたものにそれぞれ絵を描いたり、壁掛けを作りました。6年生は卒業記念に、広葉樹の小枝を使って各教室の看板を作り、楽しい思い出となりました。

日南市立酒谷小学校全校児童や保護者ら66人が男鈴山(783㍍)に登山しました。これは、同校のPTAが毎年開いているもので、地元の小松山(989㍍)と交互に登山し、里山を知り親しむことが目的。当署も協力し、山頂で森林教室を開きました。後日、当署職員が登山途中で採取した紅葉を、栞や飾に楽しめるようパウチラミネーで処理し、生徒らに贈り大変喜ばれました。

宮崎県高鍋町の南九州大学造園学科の学生27人が、蚊口浦国有林で雑草木の刈り払いを行いました。これは、当署が昨年10月、同大学から「森林について」の講義を依頼され、森林の現状や特徴、森林機能や各種保安林の役割などについて講義したところ、海岸保安林の整備に役に立てればと同大学と学生から希望があり、「森林ボランティア体験」として実現したものです。

多良木町のむつみ保育園で「森からのおくりもの」と題して、園児らとの交流会を行いました。この交流会は、多良木首席森林官が働きかけて永年続けられているもので、園児らも楽しみにしている行事の一つ。当日は職員5人が参加し、紙芝居や木の葉を使った押し絵づくり、森林官から森林の話を聞き、楽しい1日を過ごしました。

西都市立穂北小学校みどりの少年団4年生40人と保護者を対象に、木と子どものふれあい教室を行いました。児童らは、森林ふれあい係長から「木」の話を学んだ後、地元産のスギを使って木工品づくりに挑戦。本棚や椅子など思い思いの作品を作り、中にはロボットを作った児童もいるなど、木の温もりに触れ、木の良さを感じた一日となりました。

東村立高江小中学校の児童ら17人が、ヤンバルに生息している希少野生動物の保護や密猟防止を訴える看板を作りました。児童らは、ヤンバルの希少野生動物の生息状況や実態、保護の目的などについて学んだ後、思い思いに絵や「助けようヤンバルクイナ」「密猟は重罪です」などのメッセージを看板に描き、校区内の道路沿いに設置しました。

石垣島・西表島において、全国森林インストラクター会の研修会が開かれ、当センターも支援しました。1日目と3日目は石垣島で樹木観察。2日目は沖縄森林管理署租納森林官が案内し、西表島の浦内川遊歩道で植物学習や仲間川のマングローブ、サキシマスオウノキの観察を行いました。参加した40人は、初めて見る亜熱帯の特異な植物に感激していました。

当局では1月24日、 福岡県添田町役場において、当局、福岡森林管理署、福岡県、添田町の関係者13人が参加し、林野庁の「森の巨人たち百選」に選ばれている樹齢1200年の鬼スギ(福岡県添田町・国指定特別天然記念物)の保全対策検討会を開きました。

この検討会は昨年9月に行った鬼スギの樹木診断の結果を受けて、今回、具体的な対策などについて検討したものです。会議では、立入禁止措置などの入林者の危険防止対策、根部の保全のための歩道整備、木製デッキ・木道の設置や玉垣・石積みの除去など検討しました。

最後に、立入禁止の標識増設(現在、福岡森林管理署で看板を設置)や鬼スギを活用した地域興しを図るため、地域住民などに呼びかけ、ボランティアと連携した木製デッキ・木道の設置、歩道の整備など、保全対策に取り組んでいくことを確認しました。

病気入院して知り合った人たちで結成された「森づくりボランティア・にわとこの会」が、日南市酒谷の国有林に設定した「ふれあいの森」において、会員の家族や緑の少年団など106人が参加し、「森と遊ぶ交流の集い」を開催。当署も樹木の話、種子の模型作り、自然観察など森林教室を行い、交流を深めました。

西表島横断道(歩道)の遭難防止対策合同巡視が西表島エコツーリズム協会の主催で行われ、当ふれあいセンター、沖縄森林管理署、環境省、海上保安庁、地元の警察署や消防団などの関係者30人が参加しました。これは、毎年数件発生している遭難事故を防止するために行われたもので、障害物の除去、道標・案内板の点検、救護ヘリによる救助ポイントの確認、ゴミの回収などを行いました。

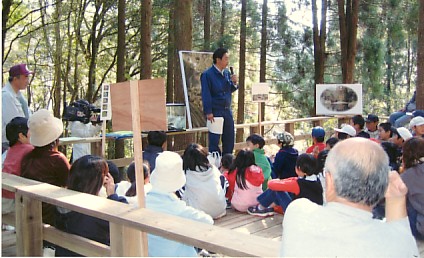

当局では2月6日、林木育種センター九州育種場において23人が参加し、第5回実践・公開講座を開きました。

同講座は、熊本市民などに森林のもたらす様々な働きや大切さを理解してもらうことを目的に年間5回程度開いているもので、今回の講座は「竹炭」と「お花炭」づくり。

はじめに、松ぼっくり、いがぐり、果物、花などを缶に入れ、蒸し焼き状態にして作る「お花炭づくり」に挑戦。煙にむせ涙を流しながらの作品づくりでしたが、参加者は焼き上がった作品を手に、周りの人と見比べながら一喜一憂していました。

引き続き、オイル缶を細工して作ったオイル缶窯で「竹炭」づくりに挑戦。時間の限られた「竹炭づくり」に大変苦戦していましたが、焼き上がったばかりの数少ない竹炭を大事そうに持ち帰っていました。

(担当=指導普及課)

沖縄県国頭村と共同でヤンバルクイナの事故多発地帯を走行するドライバーなどに注意を喚起するための看板を設置しました。これは、国指定天然記念物で国内希少野生動植物種指定の「ヤンバルクイナ」の交通事故が深刻な問題となっていることから設置したもの。沖縄の宝「ヤンバルクイナ」に関する県民の関心は高く、当日は多くのマスコミが取材し、テレビなどで報道されました。

当局では2月1日と2日の両日、宮崎県綾町役場において、当局、綾町、宮崎県、NPO団体、日本自然保護協会などの関係者約20人が参加し、「綾の照葉樹林プロジェクト(仮称)」の立ち上げに向けた2回目の準備会合を開きました。

はじめに、前田穰綾町長が「貴重な財産である照葉樹林を保全・継承していく今回のプロジェクトに感謝するとともに、大きな期待をしている。このプロジェクトが現実のものとなるようご検討をお願いしたい」とあいさつしました。

会合では、基本理念などの整理、エリア、照葉樹林の復元のあり方や活用方法、運営体制などの課題について検討。参加者からは、町有林、県有林を含めたエリア設定や保護林の設定、森林施業の方法、事務局の具体的な運営方法など、多方面にわたって意見が出されました。

今回の意見をもとに更に検討を加え、次回の準備会合で細部を詰めることとしています。

(担当=計画課)