古都のマツの緑復活プロジェクト実施計画書

2006年8月23日

~「生活の中に自然を伝えるための生け花なのに、風景がなくなれば、伝えるものもなくなってしまう」(辻井教授)~

趣旨

京都の景観を支えてきた代表的な樹種「アカマツ」は、松枯れにより急速に失われており、近年では、著名な庭園内のマツにも被害が拡大しています。林木育種センターが都道府県と共同でマツ枯れに強い「抵抗性のマツ」を選抜してきました。京都では抵抗性マツを治山事業など公共事業に積極的に利用するために、京都の景観や環境に適した抵抗性品種が求められています。行政、研究者、社寺仏閣、伝統産業など、多くの立場の異なる関係者が連携し、松くい虫被害に強い抵抗性マツを使って、京都の景観にマツの景色を復活させようとする「古都のマツの緑復活プロジェクト」を実施します。関係者の連携によって理想とする森を協力して作り上げようとする“モデルフォレスト”の理念が世界各地に浸透しており、ここ京都府でも全国に先駆けて“モデルフォレスト”の取組を推奨しています。今回立ち上げる古都のマツの緑復活プロジェクトも、この“モデルフォレスト”の理念に基づくものです。

嵐山に残る数少ない松

行動方針

(ア) 松が絶対必要なんだ、松の必要性とは何かを問いかける運動にする

(何故松かの追求‥文化論の展開)

(イ) より強い抵抗性マツの効率的な量産化、京都家系の抵抗性マツの開発

(科学的根拠を持つ‥科学論の展開)

(ウ) 京都の景観についても景色生けなどを使って問いかけ、象徴的な場所で抵抗性マツを植えていく

(教育、生活への反映‥運動論の展開)

(エ) 運動をしながら、ムードを高め、確実な行動にしていく

(大衆ベースに乗せる‥サポーターを増やす)

プロジェクトメンバー

文化人・社寺・市民団体

生け花ネットワーク21(辻井教授)、金閣寺(緒方執事)、古都の森・観光文化協会(廣川博士)、(株)京都吉兆(徳岡社長)、(株)フェアーウインド(上野ディレクター)、おやじの会(行動する父親の会)、京都府神社庁等

大学・研究者

京都大学大学院農学研究科(二井教授)、京都嵯峨芸術大学観光デザイン学科(真板教授:座長)、京都精華大学(小椋教授)、森林総合研究所関西支所(黒田グループ長)、林木育種センター関西育種場、京都府林業試験場等

行政

京都府林務課森林保全課公園緑地課、京都市 林業振興課風致保全課、京都市小学校野外教育研究会、林野庁 京都大阪森林管理事務所(事務局)等

活動計画の概要

(ア)マツ枯れおよび抵抗性マツについてのシンポジウムとセミナーの開催

11月中に500人規模のシンポジウムを開催する

- マツ枯れのプロセス、効果的な防除法、抵抗性のマツの特徴と限界点について報告する。

- 洛中洛外図などから、マツの文化的意味について報告する。

- プロジェクトのPRを行う。

- 2種類の地図を作成し、シンポジウムにて配布

1 今年の松枯れマップ

小学校、おやじの会と連携して、枯れている松がどこにあるのかを調べる

2 京都での見どころ松マップ

旅行代理店などと連携して、美しいと思った松のアンケート

さらには地図化

(イ) 何故「松」なのか、その歴史・文化的側面を追求

- 松と絵画、松と和歌などの題材で、日本文化と松との関係を探る。また、中国文化との関係を探る。

- 大人と子供の松に対する反応、感性について(シンポジウムでの活用を検討)

- 松林図(長谷川等伯)に松の魅力を感じる日本人。中国人、韓国人、ヨーロッパ人が、同じ絵を見て、どのような印象を持つものなのだろうか。

- 天橋立の文化的位置付け、美しさ、松との関係が深い

(ウ) 京都のマツの景観を「生ける」イベント(シンポジウムと同時開催)

- 京都でのマツの景色をより多くの人でイメージできるよう、華道の表現でマツの景色を再現する

- 薪炭林として山を利用していた時代は貧相なマツ山ばかりだったはず。昔への回帰が良いというわけではなく、「望ましい景観」の設計が必要になる。

(エ) 小学生によるマツ枯れ調査+生き残りマツ調査

- 学校周辺のマツ枯れ調査などから、身近な松が枯れていることを知ってもらう。おやじの会との共同調査とし、親子で調査を行ってもらう。京都市小学校野外教育研究会の協力を得ながら、松枯れ調査と併せて、周辺の自然観察も行う。さらに、京都産抵抗性マツの候補木として、樹形の良い松、生き残っている松探しを行い、未来への活動につなげる。これらの成果をまとめてシンポジウムで報告する。シンポジウムで役割分担をしてもらう。

- 校庭に桜があるのと同じように、京都の小学校の校庭に松を植樹する。

- 小中学生に分かりやすい松の文化的価値と松食い虫のメカニズム、今なすべきこととその意義をまとめたパンフレット等の道具立てを行う。

岩倉北おやじの会主催の「森林警備隊」の活動

(オ) マツで有名な景観地での抵抗性マツ植樹および著名日本庭園での勉強会

金閣寺にて抵抗性マツの記念植樹

- マツ林の植生、日本庭園のマツについての啓蒙や勉強会を行う。

- 庭園用の抵抗性マツにどのような要素が必要なのか勉強会を行う

金閣寺での研究会を開催(6月16日)

金閣寺にて日本庭園に似合う樹形を教わる

今後、庭師、樹木医の助言をもらう

(カ) 京都にマッチした抵抗性アカマツの開発と効率的な生産

- 日本庭園に植栽できる樹形の抵抗性アカマツを得るため、研究機関と連携して地元産の抵抗性家系の選抜を行う。効率的な苗生産技術を開発し、抵抗性マツの苗を供給できる態勢にする。この作業には5年程度以上必要である。

- 京都産の抵抗性アカマツを選定するため、3月頃に、候補木からの採穂をイベントにする。採穂の際、伝統的な「ぶり縄」か、新タイプの「ツリークライミング」が注目を集める。

- マツは10年生以上になるとマツ材線虫病に感染しやすくなる。抵抗性アカマツが、樹齢があがっても抵抗性を維持するかどうか、確認が必要

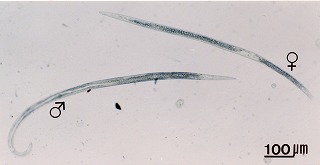

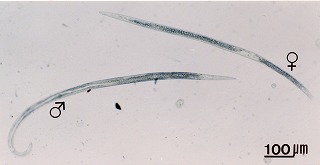

松枯れの主犯マツノザイセンチュウ

マツノザイセンチュウを運ぶマツノマダラカミキリ

(キ) 今ある松を守るための防除技術の普及啓発

- 植栽した抵抗性マツが大きく育つまでに十年以上かかるため、今あるマツを守るためには,効果の高い防除技術を府民に広く普及する必要がある。身の回りで枯れた松は積極的に伐採して処理(薬剤、焼却など)することで、被害の増加が抑えられること、単木のマツ(庭園樹など)を守る方法として、地上からの薬剤散布や樹幹注入は効果的であるため、それらの方法について普及啓発を行う。

- 現段階において本プロジェクトは、京都市内及び周辺の代表的なアカマツの景色を、抵抗性マツの導入や枯死木の排除などによって復活させることを主目的としている。抵抗性アカマツ自体は絶対に枯れないというものではないため、枯れる危険性が低い抵抗性アカマツを増やすことで、枯死木を減少させることを目指している。また、抵抗性アカマツを一気に導入することはできないため、抵抗性が低いアカマツ被害木を早期に発見して除去するなどの防除体勢はこれまで以上に必要である。

ただし、クロマツについては抵抗力の強い抵抗性品種が見つかっていないことから、海岸クロマツ林を守るためには、農薬散布、被害木の伐倒・殺虫処理、樹幹注入などを組み合わせた総合的な防除が必要である。

抵抗性マツ

(ク) アンケート調査の実施

- 「樹幹注入材を使用していますか」「薬剤散布はしていますか」という設問で、対策の本気度を探る

- 「あなたの知っている植物を10種類挙げてください」という質問項目を設ける。京都での植物観が如実に出てくるはず。おそらく、「桜」「もみじ」などが上位ではないか

- NHKとの共同調査は6月に実施済

(ケ)松枯れの状況を把握するために、環境省実施の「緑の国勢調査」のデジタルデータを入手。5年ごとの調査なので、植生の変化を追えば、松枯れの現状データが手に入る。

- 森林総研黒田室長が、市内3箇所で試行。精度は高くないが、目安としては重要なデータであることが分かった。さらに、現存する絵図の解析から、江戸時代には薪炭利用の圧力が強く、旧国有林の社寺林でも小さな松しか生えていなかったことが分かった。

- 昭和21年以降の航空写真(1/10000)による追跡(松の樹形は目視で判定できる)。ランドサットデータでも概要は判定可能。

- 「京都府の老樹名木」(昭和11年12月7日宮本美忠編)に掲載されている、老樹銘木の松を追跡調査。

松枯れの被害

![]()