|

北海道国有林の大自然、森林づくりの現場などから届いた”HOTな写真”を掲載していくギャラリーです

森の植物(2011年)

野幌の秋の森(2011年10月20日撮影)

野幌森林づくり塾(第3回)では、「森を歩く」をテーマに野幌の秋の森を散策しました。

楽しい秋を紹介します。

塾生の作ったビックリボールです。

森遊びのベテランは楽しみ方が違います。

おなじみのミツバの種

ハエドクソウ

春先、可憐な白い花を咲かせたヤブニンジンの種

アキノウナギツカミは花も葉っぱも紅でした。

コマユミの種を手に取ったらおまけが一緒についていました。

何の種かわかりますか?

(撮影者:石狩地域森林環境保全ふれあいセンター 所長 志鎌 睦)

topへ戻る

えりもの秋~小さな秋~(2011年10月14日撮影)

今日はえりもの秋をお伝えしたくて、現場で仕事をしながら写真を撮ってみました。

アキグミの赤い実

ハマナスの赤い実

ちょっと季節はずれですが、ハマナスのピンク色の花も咲いていました。

赤い実の横に咲いていたピンク色の花(ハマナス)

緑濃いクロマツ林の中だからこそ、とっても目立つ赤い小さな秋でした。

(撮影者:日高南部森林管理署 えりも治山事業所 主任 志田 有里絵)

topへ戻る

秋の味覚キノコ!おいしそう!(2011年10月4日撮影)

赤いウインナー?(2011年9月30日撮影)

ウインナーソーセージがぶら下がっているように見えませんか?

これは森林内に生育するラン科植物のツチアケビ。

ぶら下がっているのは果実です。

ツチアケビは葉緑素を持たない寄生ラン。

光合成を行う葉も持たず、見た目もちょっと変わった植物です。

こちらは7月に撮ったツチアケビです(個体は同じものではありません。)

(撮影者:石狩地域森林環境保全ふれあいセンター 自然再生指導官 森本 和則)

topへ戻る

ホウノキにタモキノコ?(2011年9月14日撮影)

先日、森林の状態を調べる地林況調査をしていました。

標準地とって樹種を調査していたところ、季節外れのタモキノコ(タモギタケ)がありました。

近寄ってみると何かがおかしい。どうみてもニレの木ではない、ホウノキです。

いっしょにいた首席森林官も確認したし葉っぱも大きい。間違いなくホウノキです。

さすがに手が出ずそのままにしておきました。

(撮影者:日高北部森林管理署 流域管理調整官 阿部 聡)

topへ戻る

ダイモンジソウを見つけると夏の終わりを感じます(2011年9月8日撮影)

現場へ行く途中でダイモンジソウを見つけました。

花の形が「大」の字に見えるからこの名前だそうです。

園芸品種は色とりどりのものがありますが、山では白いのだけです。(たぶん?)

この花が咲くと「夏も終わりだ」と感じます。

(撮影者:渡島森林管理署 長万部森林事務所 森林官 小林亜美)

topへ戻る

トリカブト(2011年9月1日撮影)

今の時期、林道を移動しておりますと、道路の脇などに、鮮やかな紫色をした、やや風変わりな形の花をしばしば見かけるようになります。

この植物、雅楽等で用いられる鳳凰を模した装飾具“鳥兜”に花の形状が酷似している事から、トリカブトと命名されています。

花は美しいのですが、塊根等にアルカロイドの一種のアコニチンという強力な毒を持つ事でも知られ、やや物騒なイメージもついて回る植物かも知れません。

ちなみに、狂言のかなり有名な演目の一つに「附子」というものがあり、小学校の国語の教科書などで目にされた記憶のある方もいらっしゃるかも知れませんが、あの「附子」というのは、トリカブトの事なのだそうで、毒草としてはかなり古くから知られていたであろう事が伺えます。

(撮影者:上川北部森林管理署 一の橋森林事務所 森林官 中村 崇)

topへ戻る

えりもの夏 ~鮮やかなオレンジ色~(2011年8月26日撮影 )

本日のえりも岬は、曇り、気温は16℃。

午後になって、やっと太陽が顔を出しました。

せっかくやってきた夏もどこへやら、早くも秋の気配がただよっています。

それでは、本日、請負の監督業務の際に見つけた花々をご紹介しましょう!

まずは、鮮やかなオレンジ色でひときわ目立っていた「オニユリ」です。

写真のとおり、花弁は強く反り返っています。

鱗茎(球根)は、「ユリ根」として食用になるそうです。

花言葉は、「賢者」・「愉快」・「華麗」・「陽気」などです。

鮮やかなオレンジ色の「オニユリ」

次に、「ゲンノショウコ」をご紹介します。

名前だけ聞くと想像できないのですが、淡いピンクの可愛らしい花です。

なぜこんな名前なのかというと、この植物は優秀な整腸生薬で、「現に効く証拠」という意味なのです。

他にも「イシャイラズ(医者いらず)」・「タチマチグサ(たちまち草)」とも呼ばれています。

花言葉は「強い心」です。

淡いピンクの可愛らしい「ゲンノショウコ」

最後に、黄色い小さな花「オトギリソウ」をご紹介します。

オトギリソウ属は種類がたくさんあり、判別が難しいです。

花や葉に黒点が目立ちます。

少し怖い名の由来があるので、興味のある方は調べてみてください。

この植物の煎液も傷、打撲に効くそうです。

ちょっと怖い?「オトギリソウ」

こんなきれいな花々が、食用や薬になるなんて知りませんでした。

とても勉強になった一日でした。

(撮影者:日高南部森林管理署 えりも治山事業所 主任 志田 有里絵)

topへ戻る

初夏の大蛇ヶ原湿原(2011年7月6日撮影)

札幌市と京極町にまたがる無意根山周辺植物群落保護林には、大蛇ヶ原と呼ばれる湿原があります。

近年、湿性植物の衰退が顕著になり保護林保全緊急対策事業として木道の整備などを行っています。

これはモウセンゴケです。

食虫植物で、このしゃもじ形の葉についた細い毛が虫を捕らえるそうです。

チングルマはもう花が終わり、綿毛になっています。

この綿毛の形が子どもの風車に似ている事から、チングルマという名前が付いたそうです。

(撮影者:石狩地域森林環境保全ふれあいセンター 所長 志鎌 睦)

topへ戻る

えりもの花々2 ~黄色いじゅうたん~(2011年7月7日撮影)

この時期、えりも岬はガスがかかっている日が多く、なかなか太陽にお目にかかれません。

しかし、本日は久しぶりの晴天。

岬の先端もはっきりと見え、遊歩道を歩くのにピッタリの日です。

それでは前回に続いて、えりもの花々をご紹介しましょう!

最初に、えりも岬へ向かう道道34号線の両側は、岬を覆うササに混じる黄色、黄色。

「エゾゼンテイカ」の黄色いじゅうたんが見られます。

次に、百人浜へ向かう歩道には、「イワニガナ」がたくさん見られます。

この名前の由来は少しの土があれば岩の上にも生え、苦い味がするところからといわれています。

次に、北海道の花に指定されている「ハマナス」。

浜に生え、果実がナシに似ているから「ハマナシ」というのが訛って「ハマナス」。

根は染料に、花はお茶に、果実は甘みと酸味があり食用になります。

次に、花が弓矢を入れる靫(うつぼ)に似ているシソ科の植物「ウツボグサ」。

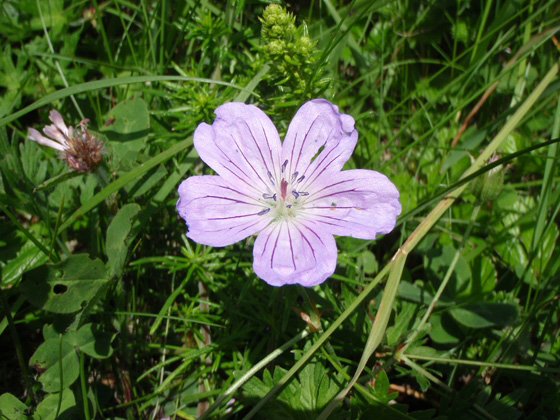

最後に、北海道と東北地方の海岸に生える「エゾフウロ(蝦夷風露)」。

花言葉は変わらぬ信頼、陽気。

きれいな花は眺めるだけでも楽しいですが、

名前の由来や花言葉を調べてみるのも楽しいと思いませんか?

次回に続く・・・

(撮影者:日高南部森林管理署 えりも治山事業所 主任 志田 有里絵)

topへ戻る

夕張岳の花々(2011年6月26日撮影)

夕張市と南富良野町に跨る、夕張岳(1,668m)に登ってきました。

今年の山開きは6月18日に行われ、この日も多くの方が来られていました。

夕張岳は花の100名山に数えられており、北海道にある高山植物は全て

あるといわれるほど、花々に彩られた山です。

石原平のシラネアオイ群生地は今が見ごろです。

エゾノハクサンイチゲ

チシマザクラ

夕張岳には蛇紋岩という超塩基性の火成岩が分布しており、この岩石が あるところの植生は特異な植物群からなることが多いそうです。写真のユウバリソウもここでしか見られない花です。

ミヤマオダマキ、ミヤマアズマギクが競うように咲いていました。

コケモモ

(撮影者:保全調整課 保全調整係長 重藤 有史)

崕山モニター登山(2011年6月23日撮影)

芦別市の南部に位置する崕山(きりぎしやま、標高1066m)は、登山者の増加に伴う踏みつけや盗掘を防ぐため、崕山自然保護協議会が開催するモニター登山に限って入山ができます。

このたび、モニター登山が行われたので、その様子をお伝えします。

沢沿いを登ってゆきます。

オドリコソウ

ホテイアツモリソウ

チシマザクラがまだ咲いていました

植生保護のための入山規制に、ご協力をお願いします。

(撮影者:空知森林管理署 流域管理調整官 菊地 浩司)

topへ戻る

えりもの花々~エリモシャクナゲが咲きました~(2011年6月16日撮影)

少しずつ暖かくなってきたえりも岬。本日の気温は16℃。

そんなえりも国有林には、様々な花たちでカラフルに染まりつつあります。

そこで、えりも国有林に咲く、様々な花たちを紹介したいと思います。

林内を歩くと、「エリモシャクナゲ」の花が咲いていました!

クロマツの緑に良く映えています。

とても目立つ青い色。「アヤメ」です。

目が覚めるような黄色い花は「エゾゼンテイカ」です。

花縁が薄紅色に縁取られるところから名前がついた、「ツマトリソウ」です。

花が上向きに咲いて、雨の時は筆先の形に似たつぼみ状態になる「フデリンドウ」です。

今回まだまだ紹介しきれていない花たちがたくさん咲いていますので、これから少しずつ紹介していきたいと思います。

(撮影者:日高南部森林管理署 えりも治山事業所 主任 志田 有里絵)

topへ戻る

幽霊!?(2011年6月21日撮影)

カラマツ林の中でギンリョウソウの群落を見つけました。

ギンリョウソウは菌根で有機物を取り入れて成長する菌寄生植物です。

普通植物といえば緑色のイメージですが、ギンリョウソウは葉緑素を持たないので、上から下まで透明感のある白色です。

別名ユウレイタケとも呼ばれており、薄暗い山の中で集団で銀色に輝く姿を見ると、少しぎょっとします。

しかし漢字で書くと銀竜草となり、かっこいい一面も持っています。

(撮影者:檜山森林管理署 濁川森林森林事務所 森林官 中田 亘)

topへ戻る

黄色い季節(2011年6月10日撮影)

道東の春の色は牧草地のタンポポと以前ご紹介したことがありましたが、今年の春は里ばかりでなく山の中まで真っ黄色です。原因はこのアカエゾマツ。今年は花粉を付ける雄花の量が尋常ではありません。

写真の枝にビッシリ付いた黄色いモコモコが全部雄花です。ちなみに青い矢印を付けた赤い突起状の物が雌花。これが松かさ(実・種子)となるのですが、雌花2つにこの雄花の数……、競争激しすぎなんじゃないかと…。

おかげで収穫調査に入った私たちにもシンシンと?花粉は降り注ぎ、出てきたときには、ちょっと「きなこ餅」になったような心持ちです。調べてみると、アカエゾマツをはじめカラマツ・トドマツといった針葉樹は、年々の種子の豊凶の差が激しい樹種なんだそうです。そして、その豊凶を決めるのは前年の6~7月頃の気温だとか。

この頃の気温が高いと「花芽(かが)」の形成が促進されて、翌年は豊年になる傾向があるという調査事例もあるようです。そういえば、たしかに昨年の道東は暑かった。自然の営みですし、今しばらくの辛抱ですが、今年の夏はもう少し涼しいことを祈っています。

(撮影者:根釧東部森林管理署 川北森林事務所 森林官 海富 教嘉)

topへ戻る

イソツツジが咲いていました(2011年6月9日撮影)

函館市にある恵山自然休養林でイソツツジが咲いていました。

「イソ」の名が付いていますが、低地~高山の湿原、礫地、恵山などの火山灰地などに生える常緑小低木です。

(撮影者:檜山森林管理署 業務課長 渡部 謙太)

topへ戻る

木の種と花を見つけました(2011年6月8日撮影)

イタヤカデの種が道に落ちていました。

芽が出ると共に花を咲かせていたので、もう種ができています。

ニレの種が落ちていました。

ハルニレは、旺盛な生命力を持ち、今年の種が秋には芽を出します。

一年お休みする種もあります。これも子孫を確実に残すニレの戦略かもしれません。

林の中でハイイヌガヤの雄花を見つけました。

ハイイヌガヤは雌雄異種で、木によって雌花と雄花どちらかしかつけない そうです。

(投稿者: 石狩地域森林環境保全ふれあいセンター 所長 志鎌 睦)

topへ戻る

レブンアツモリソウが咲き始めました(2011年6月3日撮影)

レブンアツモリソウは、日本最北の離島・礼文島にしか自生しない貴重なラン科の植物で「特定国内希少野生動植物種」に指定され、地域のみなさんと関係機関等が連携し大切に守り育てています。

撮影当日は、開花しているものはまだ少数でしたが、群生地(植物群落保護林)内にはたくさんのつぼみを持った株が少しずつ開きかけており、気温の上昇と共に、開花のピークを迎えそうです。

(撮影者:保全調整課 保全調整係長 重藤 有史)

topへ戻る

スズラン群生地 (2011年6月2日撮影)

平取町芽生(めむ)地区に約15ヘクタールの日本一の広さのスズラン群生地があります。

今年も一面、温かな陽気に誘われ、可憐な花が咲き始めました。

昨年は、口蹄疫の影響で開催中止となった「すずらん鑑賞会」でしたが、今年は6月5日まで行われています。

(撮影者:日高北部森林管理署 流域管理調整官 阿部 聡)

topへ戻る

野幌森林公園で初夏を探して(2011年6月2日撮影)

topへ戻る

今日の山のスナップ写真(2011年5月31日撮影)

小鳥の声が響く恵庭の国有林を歩いていて、キツツキの採餌木を見つけました。

冬の間、一生懸命、木の中に住んでいる虫たちをついばんだのでしょうか。

道路淵には今が旬のタケノコがちらほらと顔を出しています。

各地の国有林のタケノコ採取園のオープンももうすぐです。

(撮影者:指導普及課 森林技術普及専門官 中鍵 貴之)

topへ戻る

縁桂(2011年5月29日撮影)

乙部町公民館などの主催で「春の植物観察会」が、「縁桂」がある乙部町富岡国有林で開催されました。

ニリンソウ(左)、ミドリニリンソウ(右)

ちょっと珍しい、ミドリニリンソウが咲いていました。

ニリンソウの変異体で、全て緑色のものから、様々に白と入り混じったものとがあるらしいです。

森の巨木「縁桂」

縁桂は樹齢約500年、高さ約40m、幹の周囲が最大6.1mの巨木です。

地上7mのところで2本の枝が結合している連理の木として知られており、「縁結びの神が宿る」と伝えられ、この木に触れると良い縁に恵まれると崇められています。

周囲はブナ、ミズナラ等の天然林で、豊かな自然を満喫しながら散策、森林浴を楽しめます。このごろ恋愛に縁遠い方はぜひ「縁桂」と豊かな自然に触れてみませんか。

(投稿者:檜山森林管理署 乙部森林事務所 首席森林官 中野 英昭)

森のコケコッコ花?(2011年5月23日撮影)

シラネアオイがあでやかに咲いていました。

日光の白根山に多くみられ立葵(タチアオイ)に似ていることからシラネアオイの名が付いたそうです。

立葵(タチアオイ)は私が子どもの頃「コケコッコ花」と呼んでいました。

粘着のある花弁の根元を開き鼻に付けニワトリに真似てコケコッコ~!

北海道の一部ではそう呼ばれていますが、皆さんには通じますか?

(投稿者:石狩地域森林環境保全ふれあいセンター 自然再生指導官 森本 和則)

topへ戻る

ミツガシワ開花しました(2011年5月20日撮影)

道南のせたな町も春が一気に深まり、山は緑で覆われました。

それに合わせるかの様に、水域の植物も賑やかになってきました。

写真は沼や池、湿原などで見かけるミツガシワです。

写真の個体は、せたな町浮島公園での撮影です。

まだ序盤なので花序(かじょ)の一部しか開花していません。

下部から開花が始まり、徐々に上の花へと順に開花していきます。

これはミツガシワの花のアップです。

花弁に毛が密生しているちょっと変わった花です。

毛が生えている理由についてはハッキリしていないようです。

水上に咲く花なので、止まり損ねた虫が水に落ちない様に止まりやすいちょっとしたサービスなのかな? と、勝手に考えています。

そんな間抜けな虫が厳しい自然でその後生き抜けるかどうかは別ですが…

ミツガシワの見所としては後志森林管理署管内の神仙沼が大規模群落で有名ですが、 渡島森林管理署管内では、七飯町大沼国定公園と、せたな町浮島公園でも観察できます。

群落の規模としては神仙沼には及ばないもの、 大沼と浮島公園では比較的気軽に観察可能です。

更に述べると浮島公園は木道上から観察可能で、 なかなか観察が難しいことが多い水生植物ですがここでは近距離で観察できます。

なお花期は例年ですと道南では5月下旬から6月上旬、 神仙沼ですと6月中旬ぐらいからですが、 その年の気象条件などによって花期はズレますので、 しっかりと事前に情報収集の上お出かけください。

(投稿者:渡島森林管理署 若松森林事務所 森林官 山田 晴康)

topへ戻る

キクザキイチゲとスミレサイシン(2011年5月12日撮影)

林内を歩行中に発見しました。

紫青色のキクザキイチゲです。

キクザキイチゲはほとんどが白い花を咲かせますが、中には写真のように紫青色の花を咲かせるものもあります。

おそらくスミレサイシンだと思います。

スミレは種類が多く、とても覚えきれません…。

(投稿者:檜山森林管理署 鶉町森林事務所 森林官 中田 亘)

topへ戻る

キタコブシとチシマザクラ(2011年5月16日撮影)

ヒトリシズカが咲いていました(2011年5月12日撮影)

みなさんこんにちは。

先日、国有林と民有地の境界のパトロールをしていたら、ヒトリシズカが静かに咲いていて、きれいでした。

一方、この花とは正反対に、コブがいっぱいの「がんしゅ病」にかかった木も発見。

でも見方によっては、将来、木工芸品の素材として銘木扱いされるかもしれません。

(投稿者:渡島森林管理署 長万部森林事務所 森林官 小林 亜美)

topへ戻る

春本番(2011年5月10日撮影)

林道脇で、タラの芽がふくらんでいるのを見つけました。いよいよ春本番という感じがします。

topへ戻る

春の小川(2011年4月28日撮影)

森林パトロール中に、小川にミズバショウとエゾノリュウキンカが静かに咲いていました。

曇り空の下でしたが、白と黄色がとてもきれいだったので撮ってきました。

林道の雪が解け、夏山の事業が始まろうとしている直前の静かな森の光景です。

(投稿者:渡島森林管理署 長万部森林事務所 森林官 小林 亜美)

topへ戻る

ポロト自然休養林のミズバショウ (2011年4月19日撮影)

ポロト自然休養林では雪解けがすすみ、ミズバショウがようやく咲き始めてきました。

写真は、4月19日現在の、植物観察用浮橋「いざない橋」からの光景です。

見頃は、これから迎えるゴールデンウィークあたりでしょうか。

(投稿者:胆振東部森林管理署 流域管理調整官 東本 祐司)

topへ戻る

えりもの春(2) ~成長~(2011年4月15日撮影)

治山事業所がある「えりも本町」は、本日晴れ、気温11℃、風速9m。

やっと春らしい暖かさになり、気分は向上、仕事にも気合が入ります。

暖かくて歩くのも気持ちいいだろうなと思い、現場へ向かいました。

が、しかし!

国有林がある「えりも岬」に着くと、

濃い霧、気温3℃・・・

15キロしか離れていないのにこの違い・・・

さすが、年濃霧発生日数100日以上のえりも岬。

ちょっとがっかりしながら歩いていると、足元に小さな黄色を発見。

たった一つ、ぽつんと小さなタンポポが咲いていました。

やっぱり、春は近くまでやってきているのだなとうれしくなりました。

そして、先日見つけたフキノトウを見に行くと、スクスクと立派に成長していました。

日々姿を変えていく自然は、私たちに一早く春の訪れを教えてくれますね。

成長したフキノトウ

先日(3月18日)見つけたフキノトウ

(投稿者:日高南部森林管理署 えりも治山事業所 主任 志田 有里絵)

topへ戻る

春の訪れ(2011年4月14日撮影)

森林の中では残雪がまだ多くある中、ゆっくりと春が訪れています。

フクジュソウ(福寿草)が並んで咲いていました。

春を告げる花の代表で、旧暦の正月頃咲き出すことから新年を祝う花として、めでたい「福寿」と付けられたそうです。

(投稿者:石狩地域森林環境保全ふれあいセンター 自然再生指導官 森本 和則)

topへ戻る

樹木博士認定常設コースに春の訪れ(2011年4月12日撮影)

七飯町西大沼にある樹木博士認定会常設コースに草花の季節が訪れました。

キクザキイチゲやエゾエンゴサクが既に咲き、やがてキタコブシやエゾヤマザクラ、カスミザクラなど色とりどりの花々が目を楽しませてくれます。

もう盛りを過ぎかけているキクザキイチゲ。

コース内では余り見かけないフクジュソウが一株だけ、寂しそうに咲いていました。

エゾエンゴサクも一株だけ咲いています。

あと一週間もすると、沢山の仲間が出来ることでしょう。

(投稿者:駒ケ岳・大沼森林環境保全ふれあいセンター所長 後藤 光生)

topへ戻る

待ち焦がれた春(2011年4月7日撮影)

大雪に見舞われた冬も終り、待ち焦がれた春がやってきました。

せたな町では、ミズバショウは開花まであと一息と言った感じです。

(投稿者:渡島森林管理署 若松森林事務所 森林官 山田 晴康)

topへ戻る

えりもの春 ~ばっけ~(2011年3月18日撮影)

本日のえりも岬は快晴、気温0度、風速12m。

風で車のドアがもっていかれそうです・・

シカたちは元気に林内を駆けまわっています。

ふと作業道沿いを見ると、「ばっけが出てら!」

思わず写真を撮りました。

まだまだ寒いえりも岬ですが、やっと小さな春を見つけて嬉しくなりました。

これからも小さな春の訪れを見つけていきたいです。

すてきなえりもの春を皆さんにお届けします。

*ばっけ:私の出身地、東北地方の言葉で「ふきのとう」のこと。

(投稿者:日高南部森林管理署 えりも治山事業所 主任 志田 有里絵)

topへ戻る

知恵の輪? (2011年3月8日撮影)

太い蔓が巻き付いている木を見つけました。もうすぐ抜けられそうな知恵の輪のようですね。

(投稿者:石狩地域森林環境保全ふれあいセンター 自然再生指導官 佐藤 充 )

こちらは食い込んでしまった蔓。シカ痕跡調査に行ったときに見つけました。

苦しそうです。

(投稿者:石狩地域森林環境保全ふれあいセンター 自然再生指導官 松本 誠)

topへ戻る

シカとゾウ?(2011年2月28日撮影)

今日、北広島でシカの調査してきました。森にはシカの他にゾウもいました。

(枝と幹の模様がゾウに見えるかな…?)

シカは笹、イチイ、マユミ、挙げ句の果てにタランボまで食べていました。

(投稿者:石狩地域森林環境保全ふれあいセンター 自然再生指導官 松本 誠)

topへ戻る

オオウバユリ(2011年2月1日撮影)

|

![]()

![]()