| 嬫丂丂暘丗搒巗偲嶳懞偺岎棳 | |||||

| 僞僀僩儖丗乣垻夑栰愳偺忋棳偲壓棳偺岎棳乣 怷椦儃儔儞僥傿傾妶摦傪偒偭偐偗偲偟偨嶳懞廧柉偲搒巗廧柉偲偺岎棳懀恑丂丂丂丂 | |||||

| 搒摴晎導柤丗怴妰導 | 巗挰懞柤丗嶰愳懞 | ||||

| 侾丂抧堟偺奣梫 丂嶰愳懞偼丄擔杮奀偐傜暉搰導夛捗抧曽偵岦偐偭偰栺俁侽噏偺偲偙傠偵偁傝丄怴妰導杒搶晹偺搶姉尨孲偺惣抂偵埵抲偟偰偄傞丅憤柺愊偼俀俆侽暯曽噏偱丄偦偺俋係亾偑怷椦偱愯傔傜傟偰偄傞丅丂 丂懞偺傎傏拞墰傪棳傟傞垻夑栰愳傪杮棳偲偟偰丄巟棳偱偁傞峧栘愳丄怴扟愳丄扟戲愳丄屲廫曣愳丄拞僲戲愳偺堦媺壨愳増偄偵廤棊偑揰嵼偟偰偄傞丅 丂岎捠栐偼丄垻夑栰愳増偄偵俰俼斨墇惣慄丄崙摴係俋崋慄丄斨墇帺摦幵摴偑捠夁偟偰偍傝丄導搒怴妰巗傑偱幵偱栺侾帪娫偺嫍棧偵偁傞丅 丂恖岥偼丄徍榓俁俆擭摉帪俉丆係俁係恖偱偁偭偨偑丄崅搙宱嵪惉挿傪嫬偵搒巗晹傊偺恖岥棳弌偑尠挊偲側傝丄暯惉俈擭偵偼係丆俁俋俇恖偵傑偱尭彮丄尰嵼偼恖岥係丆俁侾侽恖偲側偭偰偄傞丅 |

|||||

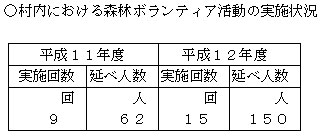

| 俀丂庢慻偺攚宨偲宱堒 乮侾乯庢慻偺攚宨丂 丂摉抧堟偼朙偐側怷椦帒尮傪攚宨偵丄導撪偱傕桳悢側椦嬈抧偲偟偰栘嵽丒恉扽傪嫙媼偟偰偒偨偑丄嶳懞偺夁慳壔丄崅楊壔偲偲傕偵丄栘嵽壙奿偺挿婜掅柪丄宱塩僐僗僩偺崅摣偵傛傞嵦嶼惈偺埆壔摍偵傛傝椦嬈棧傟偑恑傒丄怷椦偑曻抲偝傟丄憿椦傗曐堢丄娫敯摍偺揔愗側怷椦惍旛偑恑傑丂側偄尰忬偵偁傞丅 乮俀乯庢慻偺宱堒 丂摉懞嵶墇抧嬫偺嵶墇惗嶻怷椦慻崌偺栶堳偲怴妰巗撪偺廧柉傪拞怱偲偟偰怷椦儃儔儞僥傿傾妶摦傪峴偭偰偄傞乽嶳椦儃儔儞峀応乿偺戙昞幰偑抦傝崌偄偱偁偭偨偙偲偑墢偱丄乽嶳椦儃儔儞峀応乿偑嵶墇惗嶻怷椦慻崌桳椦偺堦晹傪庁庴偗丄怷偯偔傝傪捠偟偰搒巗廧柉偲嶳懞廧柉偺岎棳偺応偲偟偰亀嵶墇偺怷亁偯偔傝傪屇傃偐偗傞偙偲偵側偭偨丅 丂懞偱偼偦偺堦楢偺摦偒傪庴偗偰丄抧尦廧柉偲亀嵶墇偺怷亁夛堳偲偺岎棳傪懀恑偡傞偙偲偱丄怷椦曐慡偵懳偡傞孾敪傪愊嬌揑偵恑傔丄抧堟偺妶惈壔傪恾傞偨傔丄怷椦儃儔儞僥傿傾妶摦傪悇恑偟偰偄偔偙偲偲側偭偨丅 |

|||||

俁丂庢慻偺奣梫

|

|||||

係丂庢慻偺惉壥

|

|||||

| 俆丂崱屻偺壽戣 丂抧尦廧柉偺怷椦偵懳偡傞峫偊曽乮屄恖嵿嶻乯偲儃儔儞僥傿傾懁偺峫偊曽乮怷椦偼悈偲巁慺偺嫙媼尮偱偁傞嫟桳嵿嶻乯偱偺堄幆偺堘偄丄抧尦廧柉偺奜晹偵懳偡傞暵嵔惈傕偁傝丄抧尦偺庴擖傟懁傕戝曄怲廳偵側傜偞傞傪摼側偄偑丄崱夞偺宱尡偵傛傝丄怷椦儃儔儞僥傿傾妶摦傪懀恑偡傞偨傔偵偼丄怷椦強桳幰偲儃儔儞僥傿傾傪拠棫偪偡傞峴惌懁偺挷惍栶偲偟偰偺廳梫惈傪捝姶偟偨丅 |

|||||

傕偳傞