| 区分:就業機会の創設・確保 | |

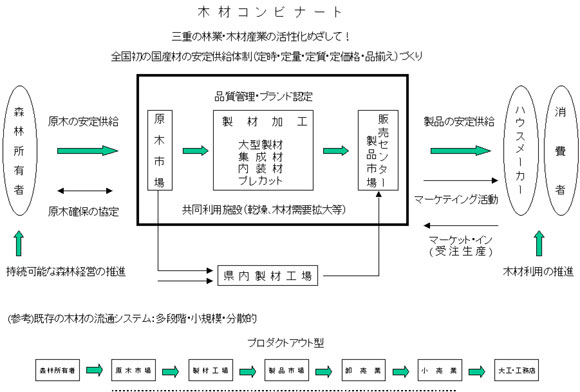

| タイトル: ~松阪木材コンビナート「ウッドピア松阪」を核とする山村の振興~ 川下・川上の連携による原木安定供給体制づくり | |

| 都道府県名:三重県 | 市町村名:南伊勢流域各市町村 |

| 1 地域の概要 松阪木材コンビナートが主たる対象とする南伊勢流域は、三重県の中央部に位置し25市町村で構成され、その内林業を主たる産業とする山村地域は11町村で、その区域面積は流域の6割を占める1,345平方キロメートルで、そのうち森林が89%を占めている。 当該流域は、櫛田川水系と宮川水系に大きく分けられ、その上流部に位置するこれらの町村は本県の主要な林業地帯となっている。櫛田川水系は飯高林業を含む古くからの林業地帯である。一方、宮川水系は本県で最大の森林面積を有する宮川村を含む比較的新しい林業地帯である。 11町村の内8町村は過疎地域に指定されるなど、過疎化、高齢化が進行し、林業後継者の不足が大きな課題となっている。 |

|

| 2 事業の背景と経緯 (1) 事業の背景 「ウッドピア松阪」のある松阪地域は全国有数の国産材集散地で、紀伊半島地域の豊富な森林資源を活用しながら発展してきた。 しかしながら、輸入木材の増大による外材主導の価格形成や木材需要構造の変化など、木材産業を取り巻く情勢がより一層厳しくなるなかで、国産材集散地としての機能を果たしていくことが困難な状況となってきている。 このため、川下の木材産業の抜本的な構造改革を行い、木材需要構造の変化に対応できる体制整備が求められている。 (2) 事業の経緯 昭和63年に地元木材業界から木材コンビナート構想の提案を受けて、平成7年に着手し、平成13年4月25日に操業が開始された。 木材コンビナート構想の実現にあたっては、川上から川下まで関係者が一体となって推進することが不可欠であることから、それぞれのセクションから幅広に参画を求め推進体制を整備し事業を進めてきた。 |

|

3 事業の概要

|

|

| 4 事業の成果 「ウッドピア松阪」は、開業して1年余りであり、フル稼働に至っていない状況下にあることから、目立った成果を上げるに至っていない。しかし、これまでの取組により生まれた成果の一つとして、このプロジェクトが川上・川下の連携なしには推進されることが不可能であることから、相反する利害のする者が協力して課題に対応していく姿勢への変化が現れている。また、森林所有者、素材生産業者、原木市場と原木流通の体制が確立している地域で新たな流通の合理化を推進することは極めて困難な状況であるが、木材コンビナートを形成することにより直送体制への変化の兆しがでてきた。 なお、「ウッドピア松阪」においては、現在200名あまりが働いているなど、地域における雇用拡大の面でも一定の成果を上げている。 |

|

| 5 今後の課題 木材コンビナートが形成による、ウッドピアブランドの定着促進を目指しているが、これには品揃えと大ロット化が必要とされる。このため、各地域で生産される製品も品質・規格 が一致するものについては、ウッドピアブランドとして販売することを計画しており、今後は、各地域との連携強化を図り地域材の振興をウッドピア松阪と一体的に行う必要がある。 |

|

もどる