![]()

ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の概要 > 塩那森林管理署 > 森林への誘い(塩那) > 保護林・緑の回廊 > 平成17年 日光・那須塩原 緑の回廊予定地での

平成17年12月5日塩那森林管理署

平成18年4月に設定が予定されている、日光・那須塩原 緑の回廊予定地の一部である大佐飛山域の塩那道路沿線において、平成17年6月から11月にかけ、センサーカメラによる野生動物生息調査を実施致しました。

本調査は、当該地域で初めての本格的な野生動物生息調査です。来年以降も調査を継続し、緑の回廊での野生動物の生息状況のモニタリングを実施する予定です。

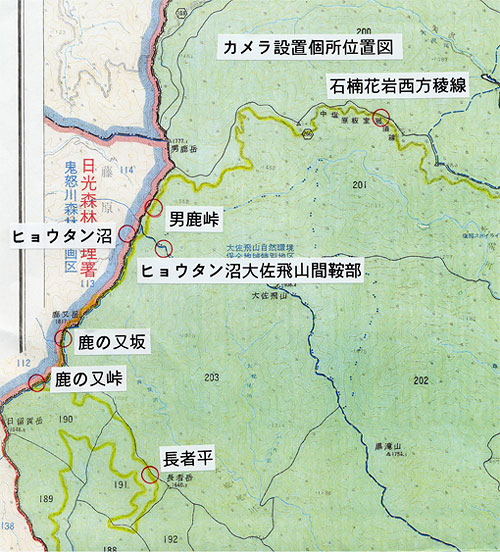

熱を感知し自動的にシャッターを切る機能を持ったセンサーカメラ5台を、栃木県大佐飛山域の塩那道路沿線(県道中塩原板室那須線、現在通行止め)に設置しました。

カメラの位置を移動したものもあるため、調査箇所は7地点です。

稼働日数(それぞれのカメラのシャッターを切れる状態にある日数の、5台分の合計)は、293日で、11種類のほ乳類、計692枚の写真を撮ることができました。

日本固有種であるノウサギは、今回の調査では動物の種類としては最多の310枚の写真が撮影されました。当地では最も普通に見られる動物であると言えます。

耳の先が黒いのを除けば、全身茶褐色です。冬期に、耳の先を除き白色となるものをトウホクノウサギ(エチゴウサギ)、通年茶褐色のものをキュウシュウノウサギとして亜種区分されることもあります。

今回の調査では、11月初旬に白色となったものと、11月下旬に至るまで茶褐色のままのものとが確認されたことから、トウホクノウサギとキュウシュウノウサギが併存しているものと考えられます。

キュウシュウノウサギ(11月21日)

トウホクノウサギ(11月21日)

テンは、ノウサギに次ぐ175枚の写真が撮影されました。

当地は、テンの姿がよく見られる地域であると言えるでしょう。

10月下旬に夏毛から冬毛になることが確認されました。

エサをくわえた冬毛のテン

夏毛のテン

日本固有種のニホンザルは、160枚の写真が撮影されました。

昼行性で、今回の調査で撮影されたのも、全て明るい時間帯でした。

夏期はよく撮影されていましたが、11月4日を最後に撮影されなくなりました。おそらく、厳しい冬を前に、里地に下りたものと思われます。

栃木県内では、1968年以降広く分布を拡大させていると見られる、移入種と言われているハクビシンは、夜間に、12枚の写真が撮影されました。

今回の調査では、調査地域南部の「長者平」と「鹿の又峠」で、11枚のニホンジカの写真が撮影されました。

当地は多雪地域であるため、ニホンジカの通年生息地ではなく、深雪期は他の地域に移動するものと思われます。雪が薄く積もった11月22日にも雄鹿が確認されました。

夏毛は茶色で白斑があり、冬毛は灰褐色です。また、角を持つのは雄のみです。

日本固有種で、国の特別天然記念物にも指定されているニホンカモシカが撮影されたのは7枚でした。

当地は多雪地域ですが、ニホンカモシカは積雪に強いため、通年生息しているものと思われます。

雄・雌ともに角を持ちます。

郊外の住宅地から山地まで広く生息すると言われているタヌキは、6枚の写真が撮影されました。

ツキノワグマは、薄暮時(夕方)1枚、深夜2枚、黎明時(明け方)1枚の計4枚が撮影されました。

全国的に生息数が減少していると言われ、また夜行性でもあるため、県内でもあまり姿が見られない動物ですが、今回の調査では、夜間に2枚の写真が撮影されました。

平地から山地まで広く分布していると言われているイタチは、調査地内で最も標高の低い地点で、夜間に2枚の写真が撮影されました。

昼行性で主に樹上で活動する、日本固有種のホンドリスが撮影されたのは、1枚でした。